股市近期来频繁出现的上市公司财务造假、爆雷事件,确实引发了市场对上市审核、审计监管、以及背后是否存在腐败问题的广泛质疑。从汇洲智能(原*ST天马)、*ST新纺等案例来看,部分企业通过虚增收入、隐瞒债务、关联交易造假等手段长期欺骗市场和投资者,而审计机构、保荐机构甚至监管环节的疏漏,让这些问题长期未被发现或及时纠正。

1. 谁批准的?—— IPO审核与监管责任

许多爆雷公司是在2016-2019年IPO加速期间上市的,当时A股市场推行“注册制试点”,审核速度加快,但部分企业可能利用政策宽松期,通过包装财报、虚构业务等方式蒙混过关。例如:

汇洲智能(原天马股份)早在2017年就被审计机构普华永道出具“无法表示意见”的审计报告,但此前多年财报仍被“标准无保留”意见放行。

新野纺织连续7年财务造假,审计机构亚太会计师事务所却24年未更换,直到2022年才出具“无法表示意见”报告。

发审委是否尽职?部分企业上市时可能存在业绩注水、关联交易未充分披露等问题,但依然获批。

注册制下中介机构责任弱化?部分保荐机构、律所可能为了赚取高额承销费,放松尽调标准。

2. 谁审计的?——会计师事务所的失职

审计机构本应是资本市场“看门人”,但在多起案例中,它们未能发现或故意忽视了企业的财务造假:

普华永道对汇洲智能(天马股份)2017年报的异常审计,长达4000字的“无法表示意见”报告,暴露了此前审计的严重问题。

亚太会计师事务所对新野纺织连续7年出具“标准无保留意见”,直到2022年才被迫承认问题。

审计独立性受质疑:部分会计师事务所长期服务同一客户,可能因利益关系选择“睁一只眼闭一只眼”。

处罚力度不足:即使被发现审计失职,会计师事务所通常仅被罚款,而相关签字会计师很少被终身禁业。

3. 是否存在腐败?——监管离职人员的“旋转门”问题

近年来,监管层已注意到部分前证监会、交易所官员离职后进入券商、律所或拟上市公司任职,可能存在利益输送问题。例如:

江顺科技前董秘肖永鹏,曾在江苏证监局任职7年,离职后迅速加入公司并低价入股,随后在公司IPO关键期“闪退”。

部分保荐代表人、发审委委员被质疑在审批过程中存在“人情项目”或“利益勾兑”。

“旋转门”监管不足:尽管证监会2024年出台《离职人员入股监管规定》,但此前已有大量离职人员进入市场,可能影响审核公正性。

纪检部门应介入调查:对于频繁爆雷的上市公司,尤其是涉及财务造假、审计合谋的案例,应追溯审核、审计链条,查清是否存在权钱交易。

4. 如何治理?——从严追责,提高违法成本

要让股市真正健康,必须从源头治理:

1. 严查历史问题:对2016-2019年集中上市的2200多家公司进行“回头看”,重点核查财务异常、频繁更换审计机构的企业。

2. 终身追责:对已离任的发审委委员、保荐人、审计师,若其经手的项目后续爆雷,应追溯责任。

3. 强化中介机构处罚:对失职的会计师事务所、保荐机构,不仅要罚款,还应暂停或吊销其业务资格。

4. 提高投资者赔偿:推广“代表人诉讼”制度,让造假公司及中介机构承担更高赔偿,如康美药业24.59亿赔偿案。

5. 不能让股民为乱象买单

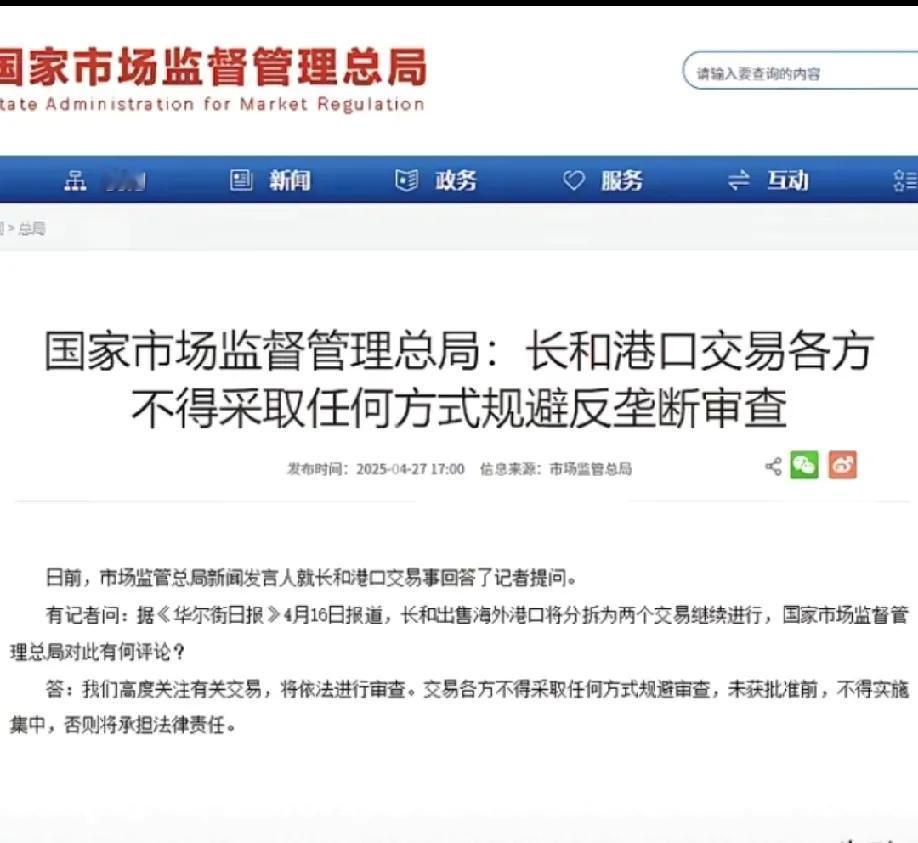

股市的信任基础是法治与透明,如果上市审核、审计监管、执法环节存在系统性漏洞,那么“活跃资本市场”就无从谈起。当前亟需:

纪检、司法部门介入,彻查IPO审核、审计中的腐败问题;

完善注册制配套监管,防止“带病上市”;

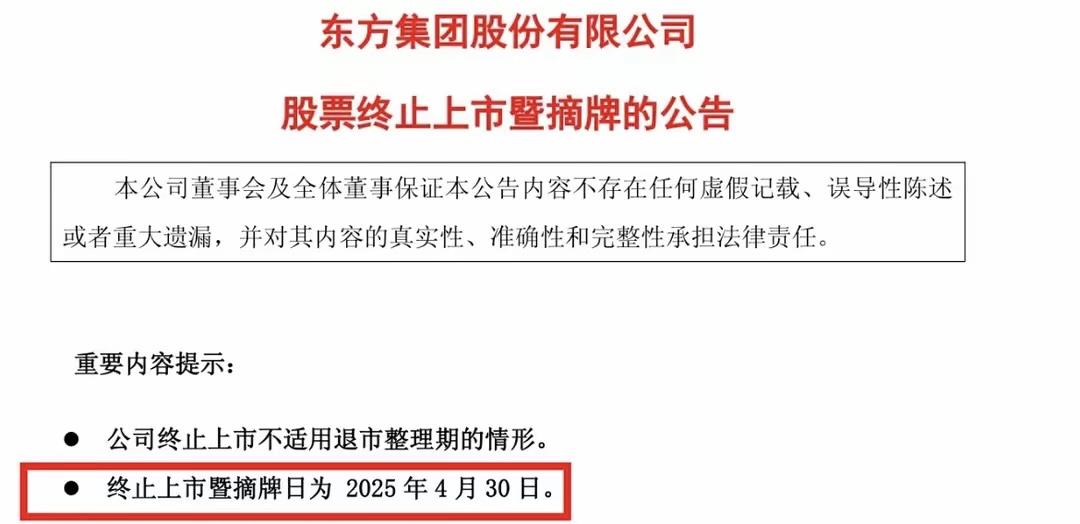

建立更严格的退市机制,让造假公司迅速出清,而非长期“保壳”损害投资者利益。

只有让违规者付出沉重代价,才能重建市场信心,否则,股民的损失只会继续成为“系统性风险”的代价。

评论列表