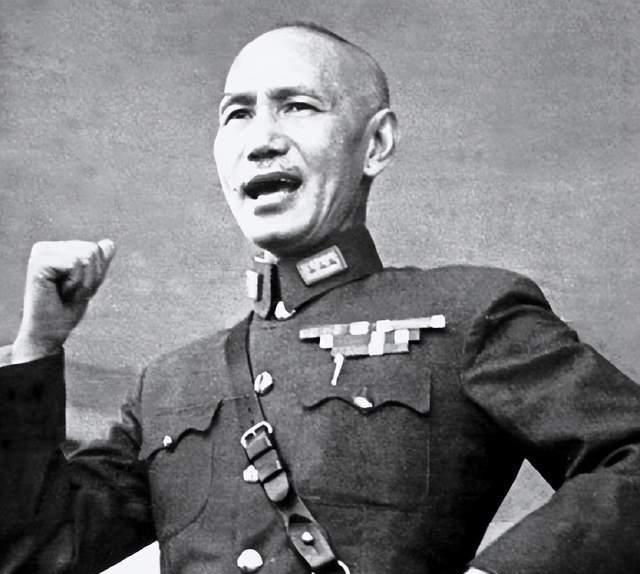

吉鸿昌出生于1895年,河南人,抗日英雄:

1913年跟随冯玉祥骁勇善战,从士兵升至军长。中原大战后,所部被蒋介石收编,为第22路军总指挥兼第30师师长,驻防河南潢川;

1933年,与冯玉祥、方振武等组建察哈尔民众抗日同盟军,在长城一线与日军作战,担任前敌总指挥。成功收复多伦、康保、宝昌等地。蒋介石以“叛国分子”罪名,下达通缉令。

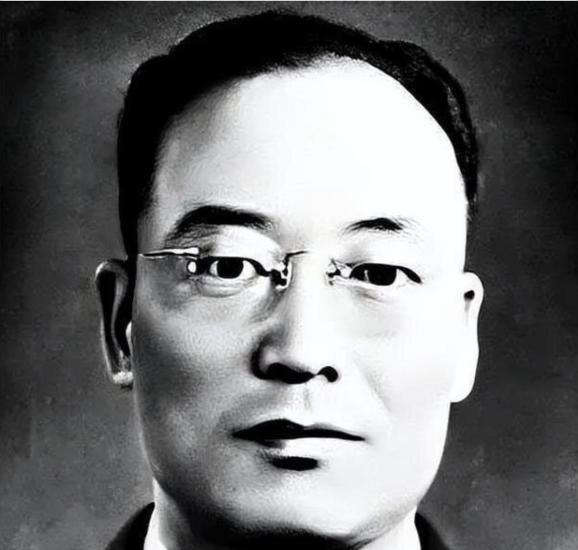

1934年,吉鸿昌在天津秘密组织“中国人民反法西斯大同盟”,筹备抗日武装。戴笠助手、参谋本部二厅五处处长郑介民受命潜入天津法租界,策划暗杀吉鸿昌,军统特务陈恭澍执行暗杀行动。

1934年11月9日,吉鸿昌在天津法租界国民饭店秘密会面时,突遭特务枪击。负伤被捕。

国民党当局通过孔祥熙、宋美龄等人与法租界勾结,由法国工部局将其引渡到北平军分会。

1934年11月24日,蒋介石亲自下令,以“叛国叛党”罪名在北平陆军监狱处决吉鸿昌。

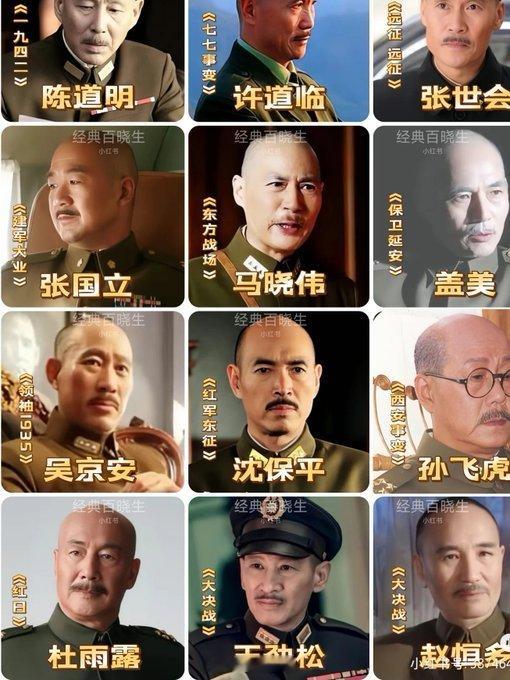

蒋介石为何一定要置吉鸿昌于死地?

一、吉鸿昌秘密加入共产党,与红军合作。

吉鸿昌在鄂豫皖地区拒绝与红军交战,甚至偷偷给红军留枪留弹,这让蒋介石异常愤怒,认为吉鸿昌这是“通共叛敌”的行为。因为当时,蒋介石正全力组织对中央苏区的第五次“围剿”;

1931年九一八事变后,吉鸿昌因为坚决主张抗日,不满蒋介石“攘外必先安内”的政策,不与红军作战,被蒋介石安排出国考察。

1932年吉鸿昌回国后,秘密加入共产党,并组建“察哈尔民众抗日同盟军”。主张“停止内战、一致抗日”,成为中共在国民党内部极具影响力的“红色将领。”国民党军统特务一直秘密监视,通过内部叛徒掌握吉鸿昌一举一动。

1934年11月9日,吉鸿昌被捕在天津法租界国民饭店。当时正与中共地下党负责人任应岐、南汉宸等人秘密会面。

蒋介石视共产党为“心腹大患”,对任何与中共合作的人都视为异己分子,务必除之而后快。吉鸿昌的共产党员身份和公开抗日反蒋活动,已成为蒋介石眼中钉,肉中刺。

二、吉鸿昌抗日行动直接挑战蒋介石的对日妥协政策。

1933年,吉鸿昌与冯玉祥、方振武等组建察哈尔抗日同盟军,主动出击收复多伦等失地,成为九一八事变后中国军队首次大规模收复国土的壮举。他甚至变卖家产6万元购买武器,支持抗日武装。这些行动深得民心,却与蒋介石“先剿共后抗日”的政策直接冲突。

蒋介石认为,抗日同盟军的存在破坏了其“攘外必先安内”计划,担心抗日同盟军势力壮大可能引发全国性抗日浪潮,干扰对红军的围剿。他不仅拒绝支援同盟军,还千方百计的瓦解同盟军。吉鸿昌作为同盟军的核心领导人,自然成为蒋介石必须清除的对象。

察哈尔抗日同盟军的成立,实质上是冯玉祥联合中共、旧部及地方武装试图重掌军权的尝试,这对蒋介石巩固中央集权构成威胁。尤其是担忧其军事影响力脱离控制,与中共联合,日后成为反蒋力量的核心。以吉鸿昌在抗日同盟军中的影响力,构成挑战中央政权的威胁 。

不仅如此,吉鸿昌还利用其声望在天津等地组织抗日活动,成立“中国人民反法西斯大同盟”,甚至计划策动其旧部起义。

吉鸿昌公开批评蒋介石妥协日本侵略者,并在诗中直斥蒋介石(如“渴饮美龄血,饥餐介石头”),激怒蒋介石忍无可忍。

因此,杀掉吉鸿昌,已成蒋介石当务之急。既是对共产党的打击,也是对冯玉祥及其他地方实力派的警示:任何与中共合作或挑战既定政策的行为,都将遭到严厉打击。进而防止引发更多地方势力效仿,动摇其“剿共”根基。

三、历史积怨与派系斗争

尽管吉鸿昌曾接受蒋介石改编,但始终不服从管教,甚至公开反对蒋的“攘外必先安内”政策。蒋介石从来认为西北军将领脑后有反骨,不放心这些地方势力。尤其是吉鸿昌更是“难以驾驭”。

吉鸿昌出身冯玉祥的西北军,中原大战时曾与蒋介石对抗,虽被收编但始终未被信任 。蒋介石对地方军阀势力高度警惕,吉鸿昌性格刚直的独立性加剧了其猜忌 。

蒋介石对地方军阀势一直高度警惕 。通缉、暗杀、抓捕、处决吉鸿昌,蒋介石是铁了心的。即便有冯玉祥等元老为吉鸿昌说情,任何与中共合作的行为,都是资敌行为,他绝不姑息。

同时吉鸿昌与蒋介石手下爱将陈诚有过节,成为蒋介石的眼中钉。

1930年,蒋介石与冯玉祥、阎锡山爆发中原大战。吉鸿昌率西北军,在河南杞县与陈诚的中央军第十一师展开激战。吉鸿昌以“夜袭”战术重创陈诚,一度威胁到蒋介石的指挥部。这使陈诚威信尽失,黄埔精英军事才能遭到质疑。陈诚恼羞成怒,处决了失职的团长刘天铎,因此埋下了两人恩怨的种子。

结语:

1934年11月24日,吉鸿昌在北平陆军监狱被国民党秘密处决,就义前写下绝命诗“恨不抗日死,留作今日羞。国破尚如此,我何惜此头”的就义诗,从容赴死。时年39岁。

评论列表