【前言】

在咱中国古代呀,那会儿的人都觉得人能活到七十岁那可太稀罕了,能步入老年实属不易。为了给老人贺寿,表达对老人的尊敬,清朝的康熙皇帝和乾隆皇帝,分别搞了规模特别大的“千叟宴”,把全国各地的老年人都请过来庆生。可谁能想到,这事儿好心却没办好,宴会结束后,有好多老人不幸得病去世了,这事儿啊,也就成了一段后人不太清楚的过往了。

【康熙六十大寿,首开千叟宴之例】

康熙乃是清朝在位时长最久的皇帝,整整执政了六十一年。在 1713 年农历的三月,康熙迎来了自己的六十大寿。朝廷中的各级官员纷纷呈上寿礼,整个京城都弥漫在欢乐喜庆的气氛之中。

康熙觉得特别荣幸,寻思着得用个隆重且有意义的法子来庆贺一番。那时的康熙身板硬朗,精力还很旺盛,处理朝政那是一点儿都不费劲。他觉得自己能统治这么久,那是老天爷眷顾他,看重他努力把国家治理好的这种品质。

康熙琢磨着要办一场特别的宴会,把天下的老人都请到京城来庆寿,以此表达对长辈们的尊敬。这宴会取名为“千叟宴”,热热闹闹地在畅春园开办了。

畅春园乃皇家的一处行宫花园,地处北京城之外,那景致相当秀美,空气也是格外清新。为了此次盛会,园中的湖泊都给铺上了毡子,好让老人们能自在闲坐。顺着游廊呢,摆满了各类果品点心,供老人们随意品尝。依照规定,只要是六十五岁及以上的老人,都能够受到邀请。这消息一经传出,在全国范围内引起了极大反响,甭管是当官的还是普通百姓,只要家里有老人的,都踊跃地报名想要参加。

在宴会那天,北京城外边那叫一个热闹非凡。前来畅春园祝寿的老人源源不断,据相关记载,足有一千九百多人呢。其中年纪最大的是位来自山东的老者,都九十六岁了,可还是特别有精神。

康熙那可是高兴坏了,他呀,在宴会上亲自作了一首诗,用来记录这个特别有意义的日子。在这宴席当中,老人们都拿到了很丰厚的赏赐,一个个那是感激不已。这场盛大的宴会给社会产生了积极的作用,让人们更看重尊敬老人和贤能之人了,老人的地位也跟着提高了不少。康熙对这情况也是特别满意。

【康熙七十大寿,再举千叟宴之盛】

岁月如梭,眨眼间康熙已然六十九岁,即将步入人生的第七个十年。康熙打算再度操办千叟宴,而且要把这场宴会的规模搞得更大、更隆重,以此来庆贺自己的七十大寿。

这次千叟宴的举办地点换成了北京的乾清宫。那乾清宫可是相当有派头,是皇帝处理政务的地方,把宴会定在这里,足以彰显出这场宴会的重要程度。

消息一传开,各地的官员跟百姓又积极地前来报名。和十年前如出一辙,老人们提前好几天就往京城赶,一路上那叫一个人挤人,特别热闹。

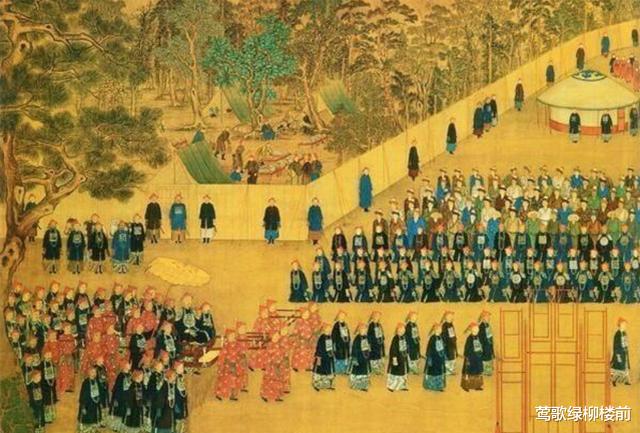

在京城的朝鲜、蒙古等国的使节都受到了邀请前来参加,由此便能看出这宴会的规模那是相当大。到了宴会当天,宾客们个个都身着华丽的服饰,康熙则是身穿象征着尊贵的九五之服,端坐在高位之上。一时间,悠扬的乐声响起,美酒和佳肴纷纷呈上,老人们在这里尽情地享受着幸福的时光。

在饭桌这小小的地方,康熙环顾四周,面容和善,和老人们有说有笑地聊天。好多老人都是第一次跟天子说话,那激动的劲儿根本藏不住。

让康熙特别高兴的是,有个来自温州的百岁老人郭某,身子骨特别结实,精神头也特别好。康熙当场就作了一首诗,以此来表达对这位老人的尊敬和赞美。

这场千叟宴那可是轰动非凡,被称作是清朝自建立起最为盛大的一场宴会。而且呢,这对康熙的儿子弘历产生了深远的影响。后来,弘历当上了乾隆帝,便仿照他父亲的做法,两次举办了千叟宴。

【乾隆效法,再开千叟之例】

时光流转,康熙皇帝离世后,弘历登上皇位,成为了乾隆帝。乾隆对他的父亲十分敬重,在诸多方面都效仿康熙。到了乾隆五十年,国家安定,百姓生活富足,乾隆便打算依照父亲曾经的做法,举办一场千叟宴。

这次宴会于乾清宫开展,将邀请老人的标准提升至七十岁及以上。而且,宴请老人的名额增多到了三千人。现场那场面可谓是空前盛大,乾隆脸上更是挂满了笑容。

吃饭的时候,乾隆碰到个从温州来的老人郭某,这老人都一百多岁啦。乾隆一高兴,就让大臣纪晓岚赶紧给郭老写副对联。纪晓岚想了想,拿起笔就写:“花甲重开,再加上三七岁月;古稀双庆,里边多一个春秋。”乾隆看了以后,特别满意,更是开心得不行。

宴会完毕,乾隆颁下旨意,但凡九十岁及以上的老者,全都授予七品官的顶戴;百岁及以上的老者,则赐予六品顶戴。这些老人们个个兴奋难抑,纷纷赞叹皇恩无边。

这场千叟宴在文人墨客眼中,那可是“前所未有的盛大活动”。乾隆呢,对于自己把父亲的遗愿延续下去,成功举办了这场宴会,那是格外满意,心里头满是骄傲。

【老人宴后离奇死去,糟蹋人命枉学圣贤】

看似可喜的场景背后,实则潜藏着危险。

宴会结束,不少老人陆续踏上归乡之路。可接下来的事儿让人瞠目结舌:那些参加过千叟宴的老人,在回家之后陆续生病,最后一个接一个地离开了人世。

这事儿让乾隆知道了,乾隆那是相当紧张啊,赶忙派人去仔细查探。一番深入探讨之后,这才明白,原本是好意举办的千叟宴,没想到却成了致使老人丧命的祸首。

问题存在于多个方面。其一,乾隆所设定的老人标准比起康熙时期要高出不少,直接将标准提高到了七十岁往上。而这些老人呢,本身抵抗力就相对较差。

其次,北京这地儿一月份冷得很,可宴会却是在露天办的,把老人们的身子都给冻着了。再说那菜肴,主要是满族的菜式,太油太腻,老人们吃了不好消化。

再者,老人一路来回折腾,还乘坐着颠簸的车子辗转返家,身体早就扛不住了。

好多因素使得老人们一个接一个地生病,这跟乾隆原本的好意差得可太远了。乾隆得知这个事儿后,心里很是自责,可又一琢磨,要是就这么停了,会让老人们没了兴致,也只好咬咬牙不再管了。

【再开千叟宴,悼念先帝遗志】

乾隆六十年的时候,乾隆把皇位让给了儿子嘉庆。到了次年正月,乾隆以“太上皇”的这个身份,又一次举办了千叟宴,跟老人们作别。

这是乾隆对父亲康熙表达敬意的举动。他召集了三千多位老人前来参加宴会,其规模更是达到了一个新的高度。当时的现场那叫一个热闹非凡,欢乐的乐声和愉快的笑声此起彼伏。

乾隆已然八十六岁高龄,却依旧精神矍铄。只见他面带笑容,高声吟唱着登上场来,引得老人们纷纷起身欢呼。一时间,“万岁”的呼喊声在现场回荡,那场面真是热闹极了。

在生命中的这最后一场千叟宴上,乾隆写出了上千首用以答谢的诗词。他沉浸于这珍贵的激动与感动之中,压根没意识到,这场宴席结束后,会有好多老人不幸离开人世。

【好意难掩恶果,千叟宴成毒饵】

据说,乾隆举办的第二次千叟宴结束之后,参加的老人当中,去世的情况还是很严重的。

乾隆一门心思要胜过自己的父亲,搞出一场前所未有的盛大聚会。就算身旁正有老人离世,他也难以真正看清这场宴会的实质了。

乾隆晚年一味地追求形式上的宏大豪华,对生命全然不顾,由此可以看出,他那时的心态已然变得膨胀且自满,全然偏离了理性与仁爱。

朝上的大臣们打探到老人去世的消息后,便不敢再吭声了,只能眼睁睁地看着灾难不断地蔓延。

一场本应彰显人道关怀的千叟宴,却被形式主义变成了权力作乐的手段。看上去光彩夺目,实则内里早已败坏。这也恰恰是清朝在繁盛过后迈向衰败的一个典型写照。

【善举欠思虑,种福报应弥深】

康熙和乾隆出于对老年人的关爱,设立了千叟宴,这原本是件好事。可让人惋惜的是,在这场善举之后,老人们却相继离世。

在这当中,康熙的出发点值得肯定。然而,他只是单纯地想用宴席的方式来表示关怀,却没料到各种复杂情形可能引发的不良后果。这也就为日后乾隆重蹈覆辙埋下了伏笔。

乾隆一味地追求形式,全然不顾后果。他原本是能够避免老人病故这一情况的,然而他却对此视若无睹。这已然成为他晚年骄傲自满心性的一种体现。

虽说种下了善缘,可却酿成了恶果,这着实让人对修行助人的道理进行一番反思。每一个善举都应当谨慎周全、深思熟虑,要不然就可能引发更为严重的灾祸,正所谓差之毫厘,错之千里啊。

千叟宴的来龙去脉,已然化作一段鲜为人知的过往。它告诫后人,在想要行善帮人的时候,得更加仔细地斟酌,这样才能防止出现意想不到的糟糕后果。现如今修养自身,应当想到百年之后;现如今制定计划,应当想到万年以前。只有亲身实践、深入思考,善举才能成为他人的榜样。

【结语】

千叟宴的故事,如同掀开了历史帷幕的一角,使我们能够窥探到昔日盛世背后的真相。

外表的荣华富贵,压根儿遮不住人性中贪婪自私的那一面。犯错或许能被谅解,可一味地顽固不化,那才是真的让人觉得悲哀呢。

生命那可是相当宝贵,财富啥的多是虚幻不实,倒不如回归本真来得实在。要是当权者能够常常自我反省,那才能防止再犯过去的错误,让天下变得安宁平和。

人生之路悠悠长,善与恶的因果就像轮子一样循环不停。要是今天播下了恶的种子,将来必定会尝到自己酿成的苦果;要是今天结下了善的缘分,往后必定会得到善的回报。只有对生命怀有敬畏之心,做有利于大众的事,才是正确的道路。

古人讲:“善得善果,恶遭恶果”,这不单单对个人的一生有着重大影响,还关系到国家的安宁和太平。开启智慧,自我反思,这才是正人君子该走的道路。

评论列表