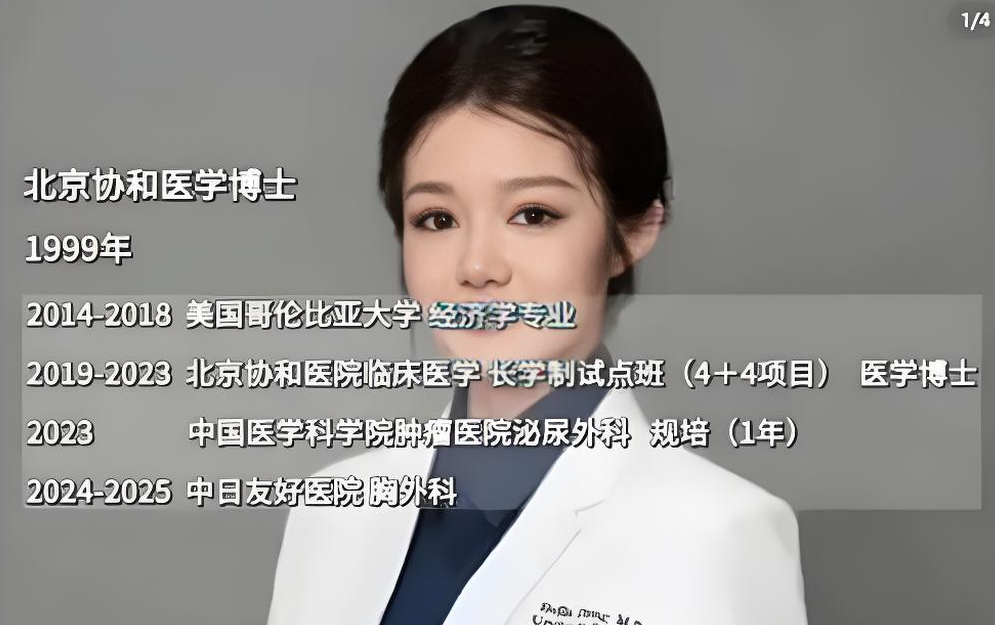

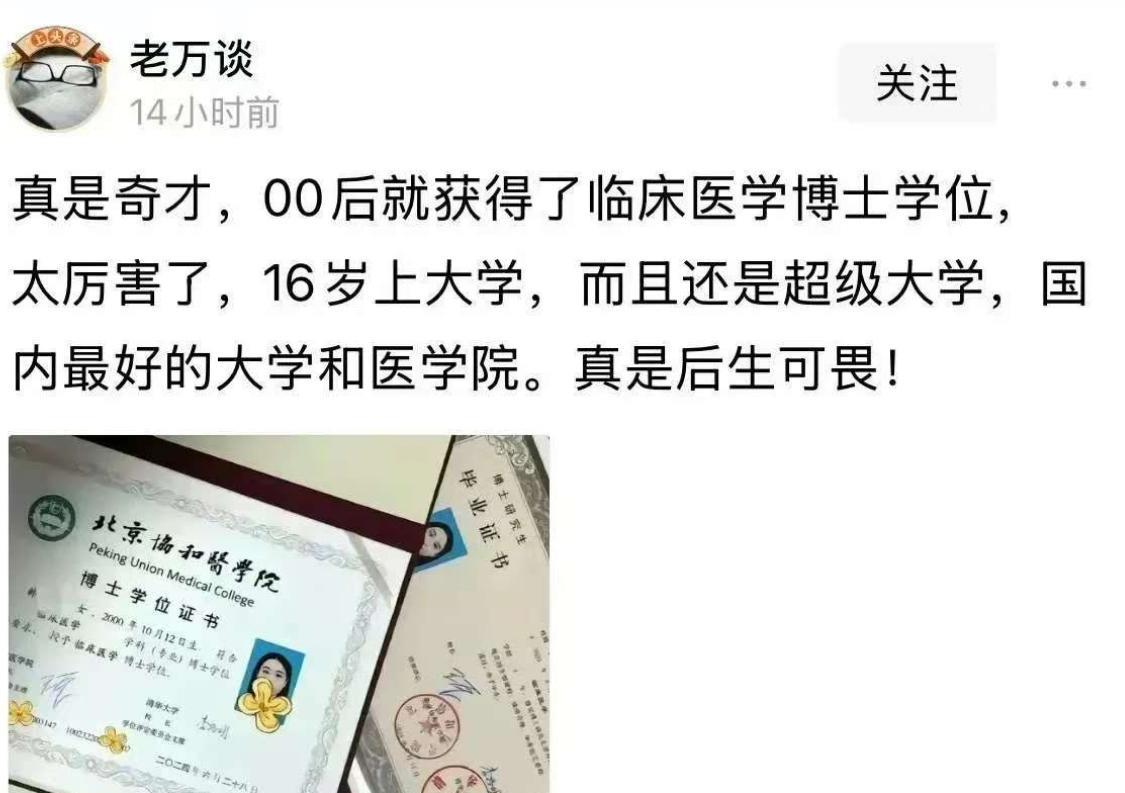

协和医学院“4+4”培养模式近期因董医生的职业背景成为舆论焦点。这位本科毕业于哥伦比亚大学经济学专业、通过4年医学博士课程转型为医生的案例,引发了公众对其临床能力的质疑。尽管协和官方数据显示“4+4”试点班执业医师考试通过率达95.2%,但与传统八年制98.5%的通过率相比仍存在差距。

多位医疗从业者指出,董医生这类“4+4”毕业生存在临床经验不足的问题。某三甲医院招聘负责人坦言,这类学生在手术操作上明显弱于传统培养的医学生。医学教育专家强调,临床医学需要长期积累,即便天赋过人,4年的速成培养仍难以应对复杂多变的实际病例。

跨学科背景的双刃剑支持者认为,“4+4”模式打破了医学教育的封闭性,吸纳了经济学、计算机等多元背景人才。董医生这类跨界人才可能带来创新思维,如用算法优化诊疗流程。然而反对声音指出,当跨界成为“镀金捷径”,反而可能牺牲医疗质量。网友戏称董医生为“六边形战士”,因其教育背景与执业领域存在明显错位。

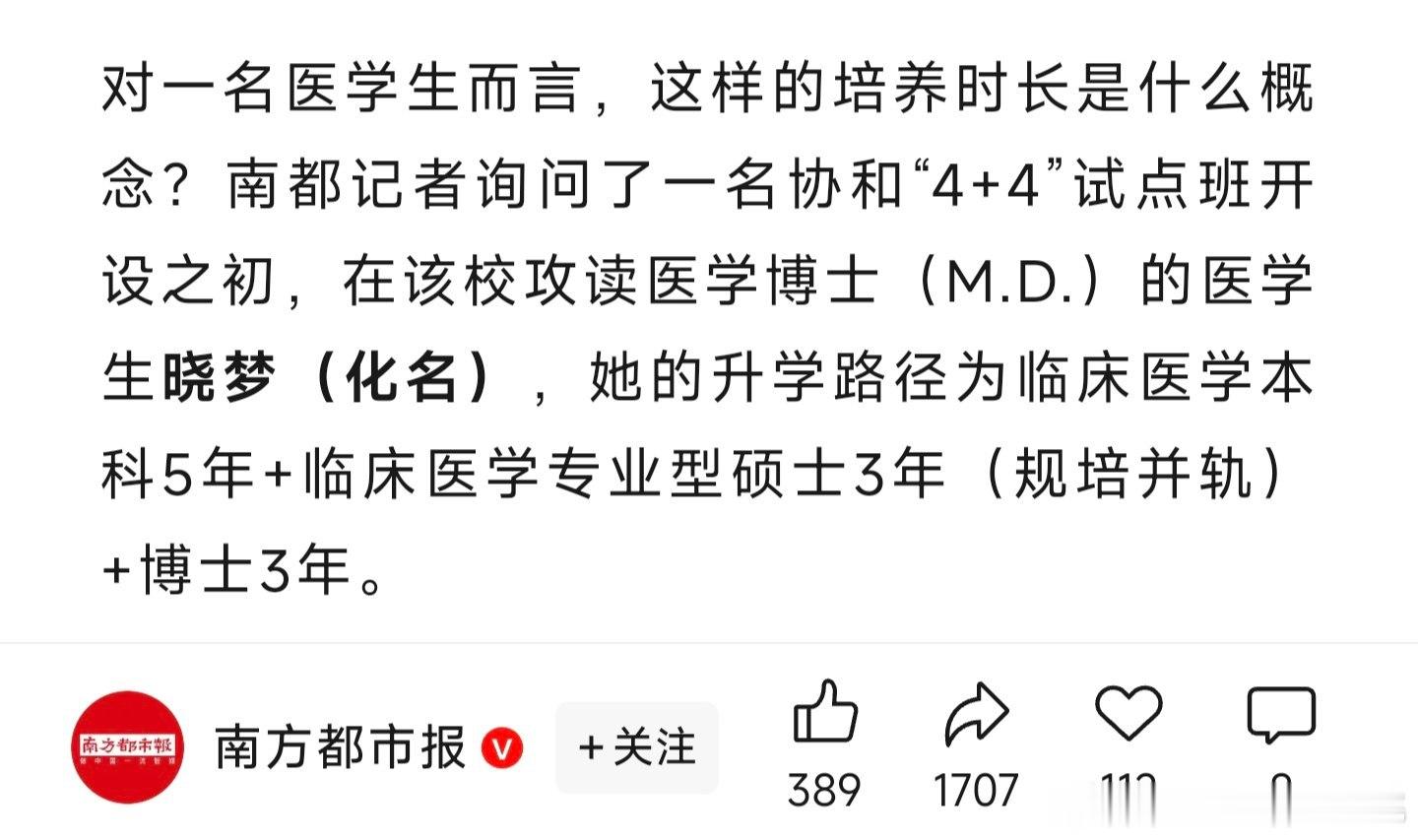

培养模式的深层争议争议的核心在于“4+4”是否真正复制了美国医学教育精髓。虽然借鉴北美模式,但两者存在本质差异:美国医学生需通过MCAT考试(侧重生物、化学等医学相关学科),且规培期长达3-7年;而国内“4+4”不仅入学门槛更依赖名校背景,规培时间也可压缩至1年,这种“速成”特性加剧了公众对医疗安全的担忧。

患者视角的终极拷问这场争议最终指向一个根本问题:患者是否需要承担医学教育改革试错的风险?当规培时间被压缩、临床经验被牺牲,医疗系统的容错率将直接考验公众信任。协和“4+4”模式虽在培养复合型人才方面具有探索价值,但其实际效果仍需更长时间的临床实践来验证。

评论列表