这几年,教育行业变化日新月异。

在深圳南山区某重点中学的走廊里,挂着两代教师的典型教案。

那个泛黄的备课本上,用很工整的楷书记录着《荷塘月色》的段落大意和中心思想;旁边的电子屏幕上,展示着 “大单元教学设计” 的动态思维导图。

当改革的浪潮不停地冲击传统教育,我们就得问问了:这场教育革命,到底是在扬弃中走向新的发展,还是在过度颠覆中迷失了方向?

教材、教法、课程标准,还有出题模式这些,差不多每年都有新变化。

每来一轮改革,感觉就像完全否定了前一阶段的成果,让人觉得好像过去几十年的教育全错了,只有当下这次改革才是对的。

这些年,专家学者没少批评传统教育。

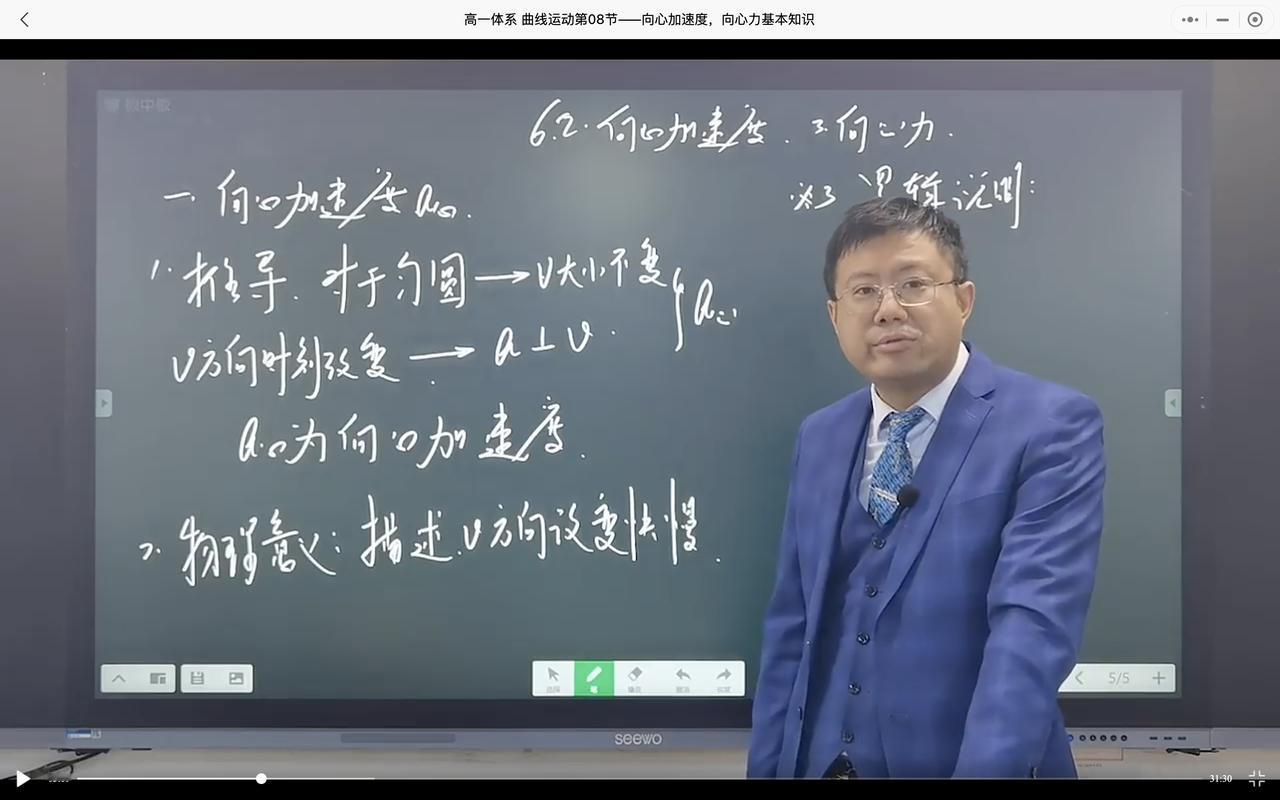

不光教材换了一批又一批,教学模式和考试形式也都变了好多。

语文部编教材出来后,从课文选材、作文写作,到学生阅读,都有了很大改变。

老师教学用大单元模式,考试改革力度更大,基础知识考得少了,课内阅读基本看不到,取而代之的是大量课外阅读。

语文试卷几乎全是阅读题,作文也大多是材料作文。

数学考试也加入了思政、语文、历史、地理等好多其他学科的元素,知识面拓宽了,对学生要求更高了。

但这些改革真的培养出更优秀的人才了吗?

其实并没有。我们看到的是,学生学业压力变得特别大,考试范围越来越广,学生们应付起来特别累,学的东西多却不精,不想上学的情绪也越来越严重。

教育改革本来是为了适应新时代发展的需要,从这方面讲,改革是有必要的。

但就目前的改革方向对不对,还得靠实践来检验。

现阶段考试难度和深度都增加了,给人一种急于求成、违背教育规律的感觉。

人才培养可不是一下子就能成的,这是个长期的过程,不能太着急,更不能违背教育育人的本质。

回顾人类教育的历史,从雅典学园的辩论,到工业革命时期那种标准化的课堂,教育的形式一直随着文明的发展在不断变化。

20 世纪 50 年代,我们学习苏联模式的分科教学,为新中国培养出了第一代工业化人才;80 年代恢复高考,又重新给社会搭建起了人才流动的通道。

从这些历史就能看出来,任何一种教育体系都是特定时代的产物,它的价值得放在历史的大框架里辩证地去看。

传统教育的价值在于它构建了一套完整的知识体系,培养了严谨的治学精神。

像钱学森在交通大学接受的工程教育,杨振宁在西南联大打下的物理基础,都能证明传统教育在知识传承方面是很有效的。

2019 年国际学生评估项目(PISA)的数据也显示,中国学生在数学、科学这些领域的优势,就是得益于系统的基础训练。

教育改革可不是一场只能二选一的零和博弈。

在当下的教育改革里,知识获取的广度和深度之间出现了新矛盾。

有一所重点小学的课程表显示,三年级学生每周得完成 3 各跨学科项目,涉及人工智能、非遗传承等 10 多个领域。

这种 “知识通胀” 的情况,导致学生平均注意力时长从 2000 年的 12 秒,降到了现在的 8 秒,浅层学习渐渐取代了深度学习。

某地中考语文试卷里,课内基础知识的占比从 40% 一下子降到了 5%。

这种特别激进的 “反对应试” 做法,实际上又催生了新的应试模式。

老师没办法,只能带着学生去钻研 “非连续性文本” 这类新型题型,本质上还是应试思维在延续。

现在 AI 这么厉害,能一下子获取人类所有知识,如果教育还只是比拼知识量,那就等于把人变成信息存储器了。

真正的创新教育,应该着重培养那些机器没办法替代的批判性思维和价值判断能力。

教育改革得遵循教育自身的规律,这是个慢慢发展的过程。

就像树木长年轮一样,得需要时间慢慢积累。

纵观教育历史,每一次重大变革都是传统和创新相互融合的结果。

明代王阳明提倡 “知行合一”,陶行知推行平民教育的时候强调 “教学做合一”,这些教育理念的共同点就是始终坚守 “育人” 的本质。

当改革者能像中医调理身体那样,平衡好教育的各个方面要素,在坚守正道和创新发展之间找到最佳平衡点,中国教育才能不再像钟摆一样来回摇晃,才能培养出既有扎实基础又有创新精神的时代新人。

这,可能才是教育改革真正的意义——不是否定过去,而是为了能更好地走向未来。

![记得高中上的最后一节语文课[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/7883192097259941259.jpg?id=0)

评论列表