文 |鳄娱海棠

编辑 |鳄娱海棠

序2024年五一假期,中国旅游市场迎来全面复苏后的新一轮爆发。

全国出游人次达2.95亿,同比增长7.6%,较疫情前的2019年增长28.2%,旅游总花费1668.9亿元,同比增长12.7%。

在这场旅游盛宴中,河南、安徽、山东以接待游客6168.1万、4974万、4871.2万人次的成绩位列前三,展现出强大的文旅吸引力。

这三个省份的成功,不仅是资源禀赋的胜利,更是文化创新、产业融合与服务体系升级的综合成果。

河南以6168.1万人次接待量遥遥领先,创下历史新高。河南依托龙门石窟、少林寺等世界遗产,通过沉浸式文旅项目重塑传统文化表达。如《只有河南·戏剧幻城》以21个剧场构建戏剧聚落,单日演出超100场,将黄河文明转化为可感知的现代艺术语言,成为年轻游客的“精神地标”。清明上河园《大宋·东京梦华》实景演出运用全息投影技术再现汴京盛景,带动夜间消费占比提升至40%。

作为“米”字形高铁枢纽,郑州3小时可达北京、武汉等城市,济郑高铁开通后与山东形成2小时旅游圈,实现“上午看少林功夫,下午游青岛海滨”的跨省联动。五一期间增开旅游专列200余班次,景区直通车覆盖率达95%。

栾川重渡沟、辉县郭亮村等乡村目的地推出农耕体验、非遗手作项目,民宿预订率提前一月达90%,带动乡村旅游收入占比突破30%。

安徽接待游客4974万人次,旅游收入272.8亿元,较2019年分别增长36.2%和55%,增速居全国前列。

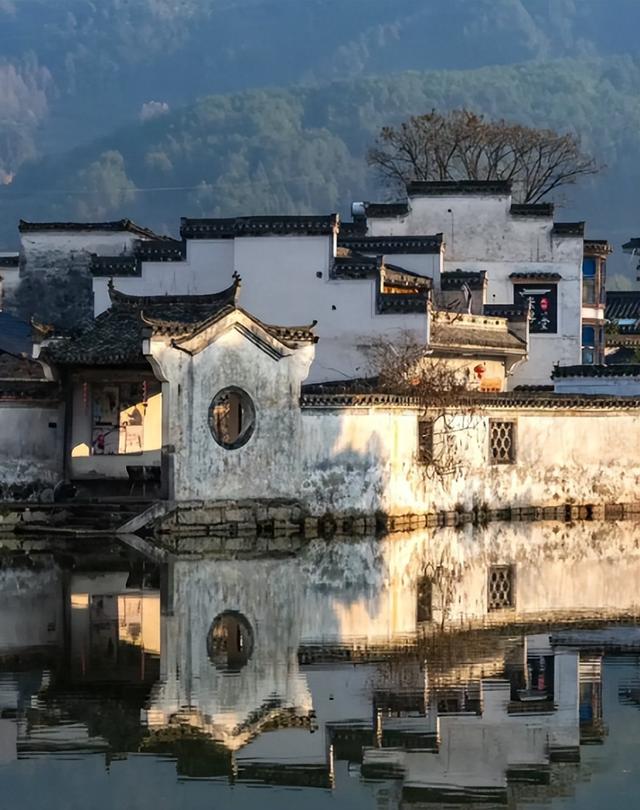

黄山景区实施“智慧客流监测系统”,实时调控索道运力,将日均接待效率提升30%;九华山推出禅修课程与素斋体验,延长游客停留时间至2.5天。宏村夜游项目通过光影技术活化古建筑群,带动夜间游客占比达45%。

合肥“合柴1972”文创园由监狱旧址改造,融合艺术展览与工业遗产,单日最高接待量突破5万人次;芜湖方特“东方神画”主题区以AR技术重现神话场景,家庭游客占比达70%。

构建“皖南川藏线”“徽州文化走廊”等跨区域线路,实现景区间交通接驳无缝衔接。黄山风景区设立“旅游警察”服务站,投诉处理时效缩短至15分钟,游客满意度达98%。

山东以4871.2万人次接待量位列第三,但旅游收入438.6亿元居全国首位,彰显高消费转化能力。青岛引入国际帆船赛事,开发各种产品,带动人均消费提升至800元;威海刘公岛打造沉浸式甲午战争实景剧,爱国主义教育游客占比超60%。烟台蓬莱阁夜游项目结合八仙传说,实现二次消费收入增长120%。

曲阜“三孔”景区推出晨钟暮鼓仪式、六艺体验工坊,研学团队占比达40%;泰山封禅文化展演结合无人机灯光秀,门票预售量同比增长75%。淄博烧烤IP持续发力,配套陶瓷文化体验馆单日接待量突破2万人次。

借力济郑高铁开通,与河南联合推出“山河相依”旅游年卡,实现景区门票互免、酒店优惠共享。五一期间鲁豫跨省游客同比增长58%,高铁游产品预订量占跨省游的70%。

安吉、婺源等县域目的地订单增长36%,印证“反向旅游”趋势。河南新县、山东沂蒙山区通过民宿集群与非遗体验,实现游客人均停留时间从1.5天延长至3天。

三省景区普遍应用VR导览、智能预约系统,河南龙门石窟“云排队”使游客等待时间减少40%,山东泰山AR观景平台使用率达65%。

豫鲁签订文旅合作框架协议,计划共同开发黄河主题线路,预计2025年跨省游客将突破1亿人次,形成万亿级消费市场。

2024年五一假期旅游数据的背后,是中国文旅产业从资源依赖向创新驱动的转型缩影。河南的文化活化、安徽的生态人文融合、山东的服务创新,不仅为区域经济发展注入动能,更重塑着中国旅游的价值维度。未来,随着消费分层加剧与科技渗透深化,如何平衡流量与留量、热度与深度,将成为文旅高质量发展的核心命题。

结语

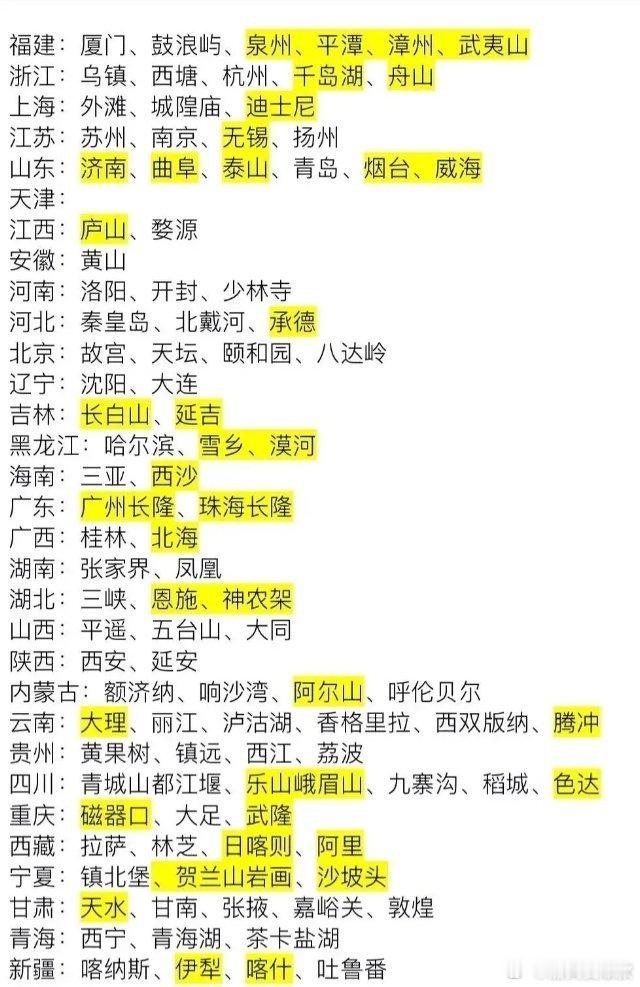

结语着“五一”假期延长至5天,“请4休11”拼假模式成为主流,带动跨省游占比突破80%,人均出行距离较清明假期增长30%。新疆、云南、海南等长线目的地热度激增,如伊犁、九寨沟订单同比上涨超130%,三亚增长54%。

四线及以下城市旅游热度同比增长25%,增速高出高线城市11个百分点。吉林白山、海南文昌、云南迪庆等新兴县域通过“非遗活化+高端民宿”吸引游客,高星酒店消费占比超过一线城市。年轻游客倾向“躺平式旅行”,县域目的地凭借低密度、低成本优势成为“避堵天堂”。希望今年五一旅行的成绩单能够更上一层楼!

评论列表