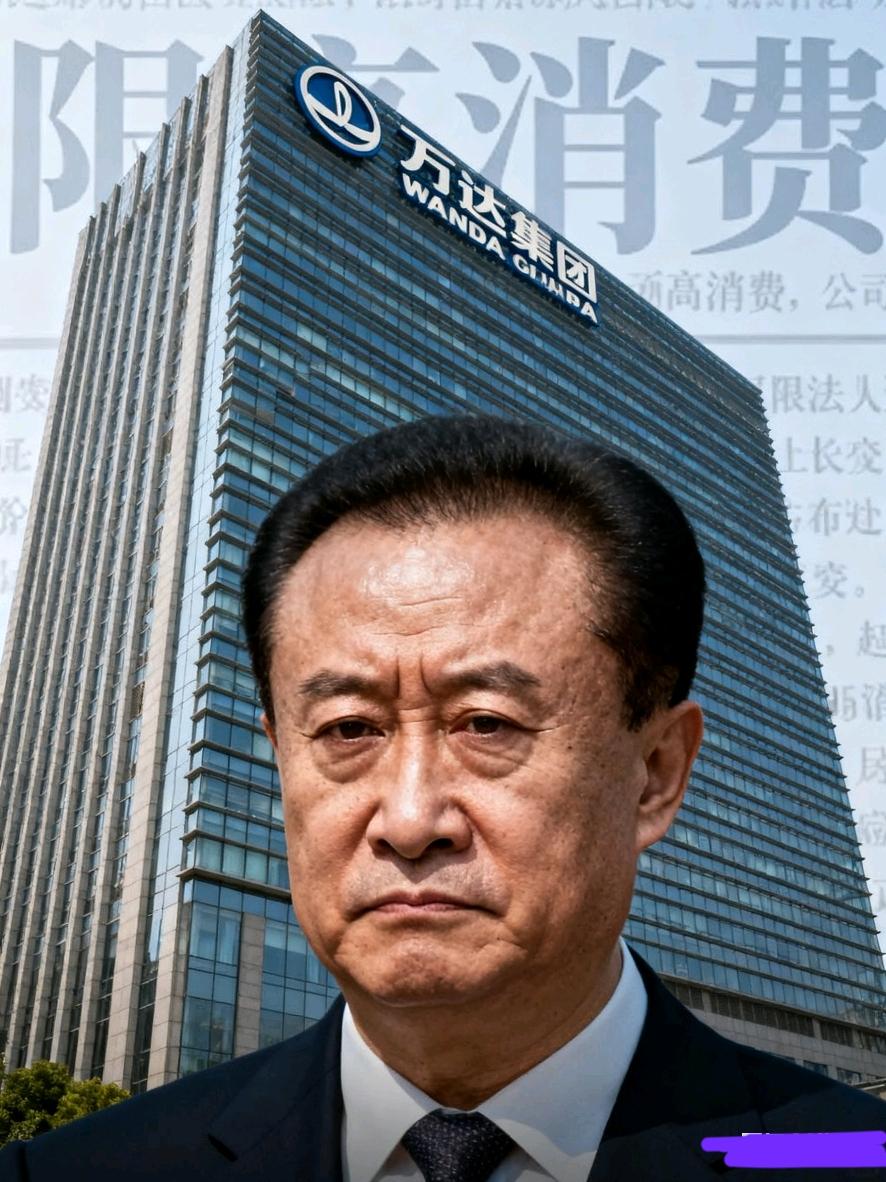

王健林“限高”一日游:一场程序风波下的企业信用拷问 9月26日,兰州中院对万达集团及王健林下达限高令;9月29日,该令迅速解除。这场“一日游”风波,导火索是万达旗下公司1.86亿元纠纷,因相关资产拍卖流拍引发。 据了解,涉事主体为武汉楚河汉街文化旅游投资有限公司,其名下资产司法拍卖遇冷流拍后,法院据此对万达集团及法定代表人王健林采取限制高消费措施。这一消息一出,迅速引发市场关注。 不过,风波平息速度超出预期。万达知情人士透露,纠纷双方早就在协商解决,此次“限高”并非企业实质性违约,更可能是程序操作中的误判或信息传递滞后导致。 随着双方协商进展等关键信息澄清,法院及时撤销了限制措施。这一转折,让外界看到事件核心并非企业无力偿债,而是执行环节的“信息不对称”问题。 尽管“限高”已解除,但引发的市场涟漪并未消散。作为曾登顶中国首富、打造众多商业地标的企业家,王健林的个人信用与万达集团品牌深度绑定,短暂“限高”就触发了市场对万达债务状况的广泛担忧。 事实上,近年来万达一直在“瘦身”求生,已出售超80座万达广场,商业管理板块上市进程也屡屡受阻,企业债务压力始终处于高位。此次虚惊,暴露了其在复杂架构与高杠杆运营下的信用脆弱性。 值得思考的是,为何一次程序层面的问题,会对头部民企造成如此大的冲击?在当前民营经济面临挑战的背景下,如何避免优质企业因类似程序问题遭遇“误伤”? 这起事件远非简单的技术性纠错,更像一记警钟。它提醒各方,建立更精准、高效的司法执行与信用修复机制,已成为保障民企健康发展的重要课题。 如何平衡司法执行的严谨性与企业经营的稳定性?这一问题,值得监管层、企业及市场各方共同探索。