周代用鼎制度研究的症结所在

自从郭宝钧提出形制纹饰接近、大小相次的“列鼎”概念以来,鼎数以及用鼎制度成为了两周时期衡量墓葬等级绕不过去的“核心指标”。

俞伟超和高明于1978-1979年发表的《周代用鼎制度研究》,从文献和考古两方面系统梳理并论述了周代的用鼎制度的发展及演变过程,产生了重大的学术影响。举例来说,1979年出版的北京大学历史系考古教研室商周组编著的教材《商周考古》即主要依据鼎数将春秋中晚期的墓葬分为:第一等,九鼎墓;第二等,七鼎和五鼎墓;第三等,三鼎、二鼎、一鼎墓;第四等,随葬陶器的小墓。

然而正如林沄撰文指出:第一,“有关的文献记载几乎都是晚周的”不能用来说明西周已经有了用鼎制度;第二,考古资料发表具有不平衡性,西周和战国时期的大中型墓数量太少;第三,“目前除了可以按形制和纹饰一致(或基本一致)的原则确定列鼎之外,尚无其他共同遵循的客观准则可用来对鼎进行用途上的分类和定性”。林沄进一步指出,“在这种情况下,任何一个研究者如试图恢复周代用鼎制度的完整体系,都不可能不包含许多推测和假设的成分”。

林沄这一认识直指要害。俞伟超和高明的文章中多以“推测”或“假设”乃至“礼有隆杀”等理由来将考古发现与文献记载进行对应。由于很多中原地区出土的周代大中型墓不能确定墓主身份,并且很少有出土文献证据证明鼎的名称从而与不同功能的鼎进行对证,此后的许多用鼎制度研究多围绕楚墓展开。

张闻捷在研究中注意到春秋中期以后出现同一座墓葬随葬两套正鼎的情况,以及战国以后七鼎公卿以上贵族墓葬中随葬三套正鼎的情况,且多九、七、七或七、五、五等序有差。这一认识进一步打破了将鼎数与等级简单对应的认识模式。

本研究认为,过去的周代用鼎制度研究中的症结所在,是单纯使用鼎数或曰列鼎数作为唯一的等级衡量标准。现实情况可能非常复杂,很多时候一座墓葬中有多种类型的鼎共存,在没有铭文的情况下我们无从得知哪些是“镬鼎”,哪些是“升鼎”,哪些是“羞鼎”。《国语·楚语下》记载:“祀加于举。天子举以大牢,祀以会;诸侯举以特牛,祀以大牢;卿举以少牢,祀以特牛;大夫举以特牲,祀以少牢;士食鱼炙,祀以特牲;庶人食菜,祀以鱼。”可见祭祀和日常饮食需要分开对待。春秋中期开始出现的两套正鼎的情况是否代表了祭祀和日常饮食用鼎的区别,依然不得而知,不过这一条文献提示我们在通过用鼎制度研究周代墓葬等级时需要考虑祭祀与日常饮食的区别。

本研究认为,随葬铜鼎数量不仅仅代表墓主人的等级,也与墓主人所掌握的财富有关,因为周代墓葬中出土的大多数鼎都是实用鼎。因此单纯看鼎的数量是无法复原墓主人的等级的,需要考虑到墓主人没有足够的鼎随葬甚至用不同类型的鼎凑出一套鼎的情况存在。相反,椁室大小直接与墓主人的社会等级有关,且椁室大小与墓主人所掌握的财富无关,而属于在丧葬行为中更容易被社会所操纵的因素。

本研究的研究路径是:以墓葬椁室长宽作为桥梁,观察椁室尺寸的分组情况,椁室尺寸接近的墓葬被认为属于同一等级,并观察属于同一等级的墓葬的铜鼎随葬情况,以反观周代用鼎制度。本研究以西周春秋时期晋国墓葬为例,研究墓葬椁室尺寸的分布情况并进行分级,分析涉及的墓葬包括西周时期的天马—曲村墓地、西周时期的北赵晋侯墓地、春秋时期的上马墓地为主,辅以其他春秋时期晋国中高等级墓葬如太原金胜村M251 ,上马村M13 ,万荣庙前春秋墓,琉璃阁M80、M55、M60、M1、M75、M76、甲墓、乙墓,曲沃羊舌M1 ,长治分水岭M269、M270 ,陶寺北2016M1 、M3011 ,北白鹅M2、M3 ,以及作为对比的疑是周平王的墓洛阳市第27中学C1M10122 。

椁室尺寸与春秋时期晋国社会阶层

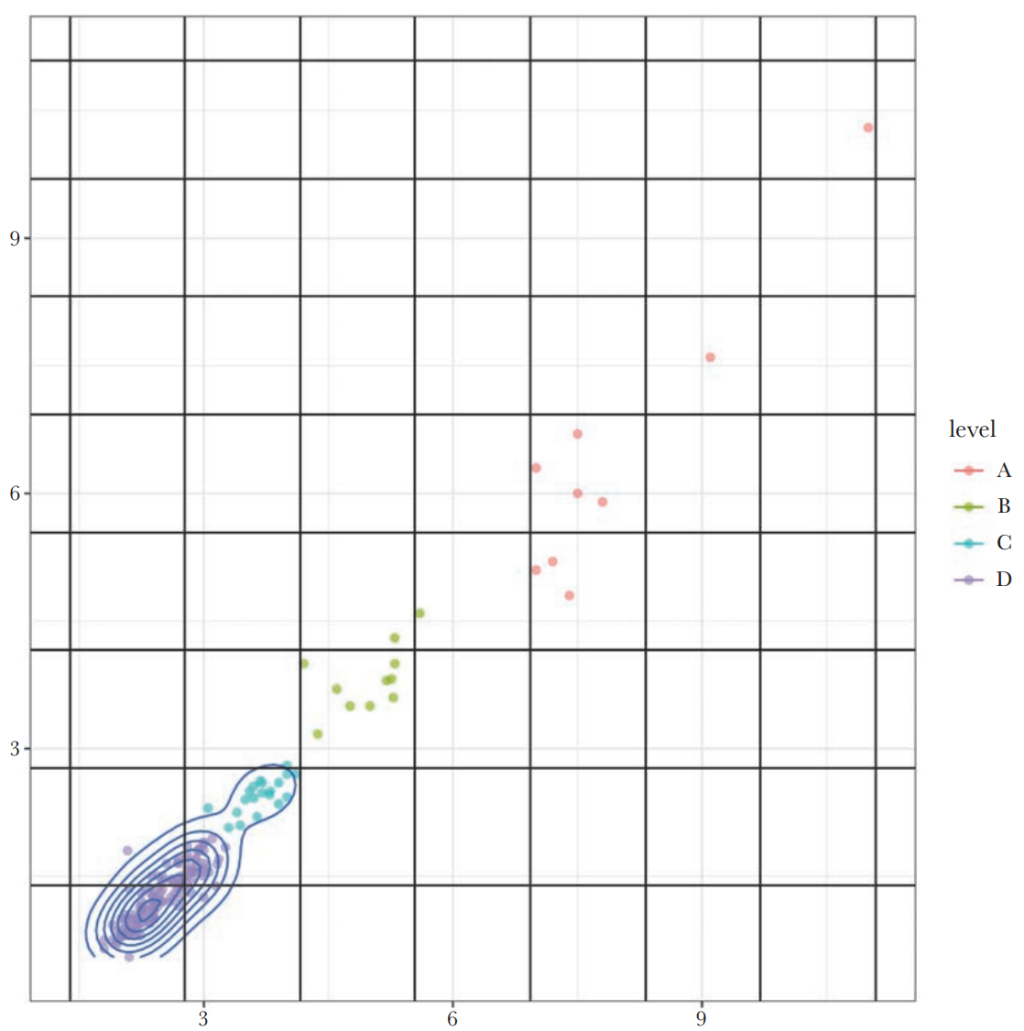

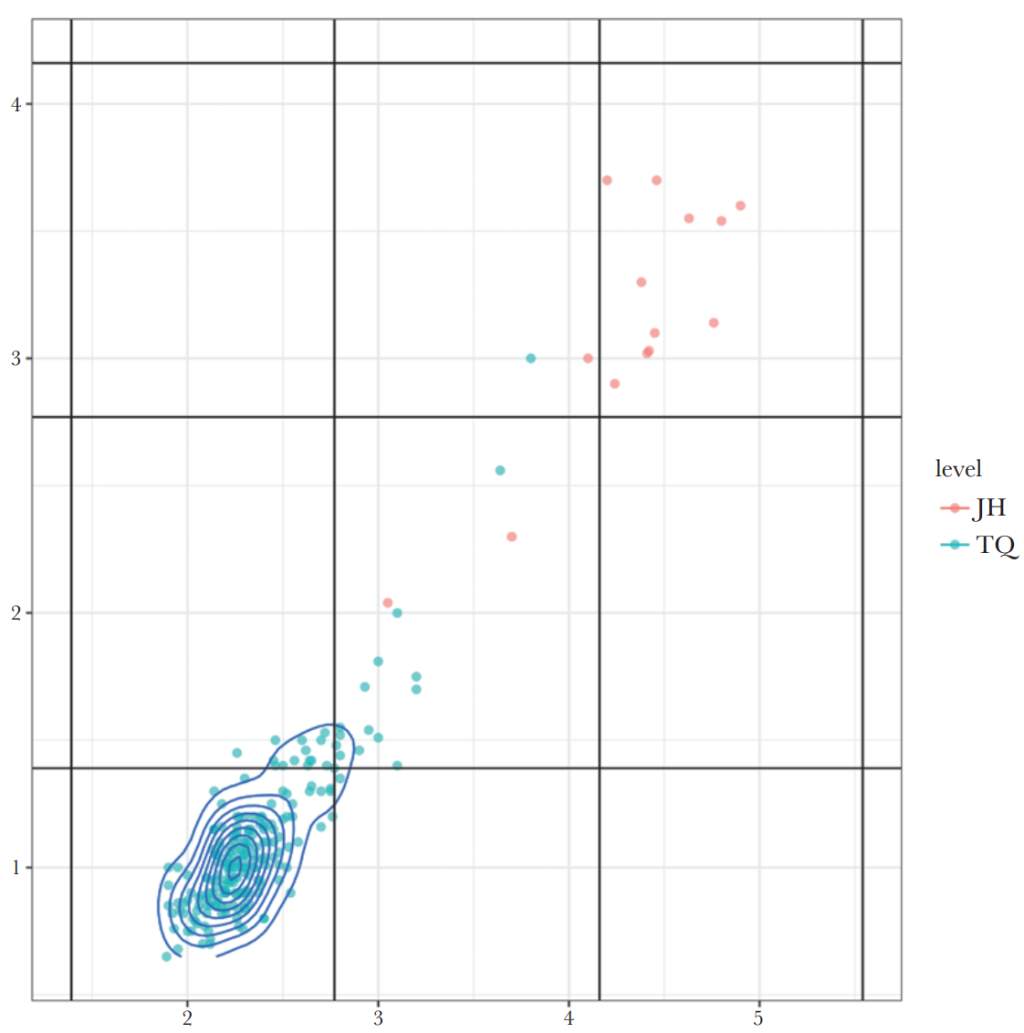

本研究对上述春秋墓葬的椁室长和宽数据进行搜集,共得到167组长宽数据。使用RStudio软件绘制长、宽散点图和二维密度图,可以清楚地看出所有墓葬分为A、B、C、D四个级别(图一)。黑色边框是依据《礼记·檀弓上》所载“柏椁以端,长六尺”复原的长宽计量单位,周制一尺为23.1厘米,六尺为1.386米,一个黑色方框的边长为1.386米。

图一春秋时期墓葬椁室长宽尺寸散点图

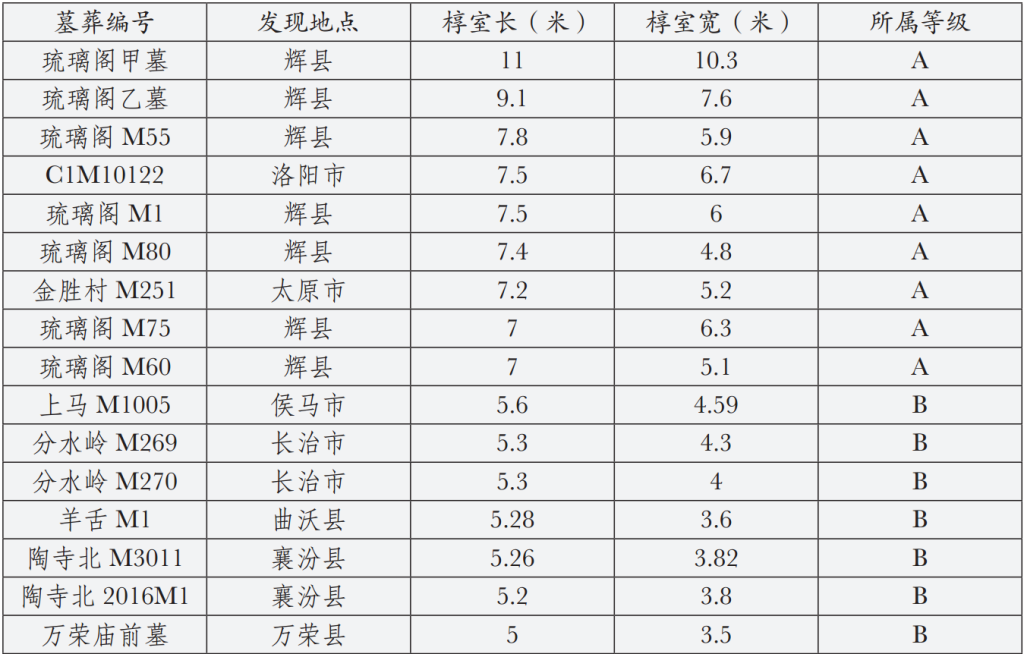

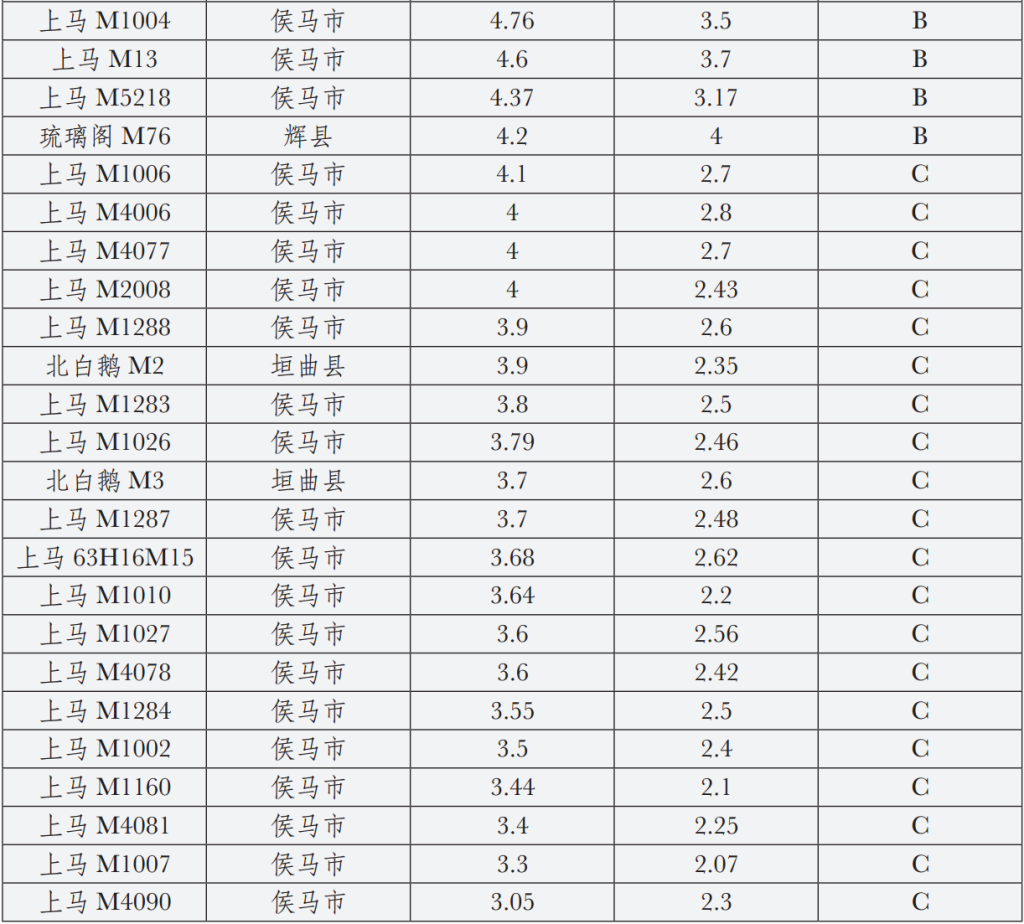

为了便于比较,将A、B、C三个等级的墓葬编号、发现地点、椁室长、椁室宽、所属等级以列表显示(表一)。

首先看被分入A级的墓葬,有辉县琉璃阁的七座墓以及太原金胜村M251、洛阳市第27中学C1M10122,这些墓葬的特点是椁室长度在7米以上,宽度在5米以上。辉县琉璃阁甲墓最大,据报告为“有鼎13器又500碎鼎片”,因观察其出土其他器物与琉璃阁M60数量相近,刘绪将甲墓和M60都归为九鼎墓。M60有三套列鼎,分别为无盖列鼎9、有盖列鼎9、有盖列鼎5 。乙墓有列鼎5 。由于甲墓、乙墓以及M80、M55都两两平行并列,推测为夫妇墓。M80出无盖列鼎7,有盖列鼎5。M55出无盖列鼎7,有盖列鼎5。M75出有盖列鼎5,有盖空足鬲鼎7 。M1被盗一空,无法复原其鼎数。太原金胜村M251出立耳无盖升鼎5、附耳有盖列鼎7、铺首有盖列鼎6、铺首有盖列鼎5 。报告推测金胜村M251的墓主人为春秋晚期晋国的正卿赵简子(赵鞅),如果我们信从简报的认识认为洛阳第27中学C1M10122是周平王的墓的话,则可知晋国的正卿的墓葬等级已经接近周天子。因此大概可知春秋时期A级墓为九鼎至七鼎墓。

其次看被分入B级的墓葬。这一级别的墓葬有两类情况:一类是长治分水岭M269和M270那样,M269出立耳无盖列鼎5和附耳带盖鼎4,M270出立耳无盖列鼎5和附耳带盖鼎5 ,此外陶寺北2016M1出立耳鼎2和附耳带盖列鼎5 ,陶寺北M3011出附耳带盖列鼎5两套,万荣庙前墓出附耳带盖列鼎5 ,琉璃阁M76出带盖列鼎5 ,也可归入此类;另一类如上马墓地M1004、M5218 以及上马村M13 ,为凑出的一套五鼎。因此,可推知春秋时期B级墓为五鼎墓。

最后看被分入C级的墓葬。这一级别的墓葬也有两类情况:一类是北白鹅M2和M3那样,都各随葬一套3件立耳无盖列鼎;另一类是上马墓地的诸墓葬,据统计有随葬三件铜鼎的上马M4006、上马M2008、上马63H16M15、上马M1027、上马M1287、上马M1284、上马M4078、都是凑出来的不成列鼎,也有上马M1006、上马M4090这样随葬两件铜鼎的墓葬,也有上马M1026、上马M1002、上马M1010这样随葬一件铜鼎的墓葬,也有如上马M4077、上马M1288、上马M1283、上马M4081、上马M1160、上马M1007这样没有一件铜鼎随葬的墓葬。据此可知春秋时期的C级墓为三鼎墓。

需要注意的是,以上将A、B、C三级墓葬对应九鼎至七鼎墓、五鼎墓、三鼎墓并不是严格的对应。应该看到B级和C级墓葬都是既存在有列鼎,也有凑出一套鼎的情况,因此这里的五鼎墓、三鼎墓只是观念中的,而不是实际存在这样的对应关系。

如果将有椁室的墓看作是春秋时期的统治阶层,即庶民以上的社会阶层的话,那么大概可以分为四个等级,且这四个等级之间边界明显。这四个等级大致可以对应为卿、大夫、上士、下士这样四个社会阶层。

椁室尺寸与西周时期晋国社会阶层

本研究继续对天马—曲村墓地和北赵晋侯墓地公布的椁室尺寸数据进行搜集,共搜集到天马—曲村墓地的213组椁室长宽数据和北赵晋侯墓地公布的14座墓葬的椁室长宽数据。晋侯墓地的这14座墓葬分别是北赵的M1、M2、M33、M91、M92、M93、M102、M31、M113、M114、M62、M63、M64、M8。对搜集到的椁室长和宽作散点图,发现晋侯墓地的墓葬椁室尺寸和天马—曲村墓地的墓葬椁室尺寸大致可以区分开(图二)。

图二西周时期晋国墓葬椁室长宽尺寸散点图

由图二可以看出北赵晋侯墓地有两座墓葬的椁室偏小,这两座墓是M113、M114,被推断属于西周早期,有可能此时晋侯及其夫人的墓葬椁室还不大,相关制度没有建立起来。参照春秋时期的椁室尺寸,可知晋侯及其夫人只相当于春秋B级墓的大小,即五鼎墓,而这也与晋侯墓的实际随葬列鼎数量相近。如果仔细观察天马—曲村墓地的墓葬椁室尺寸聚集情况,可以发现还可以进一步细分为两群人,大致对应三鼎墓和一鼎墓人群。

据此可知晋国社会在西周时期社会阶层较春秋时期更为简单,也可知道五鼎墓与三鼎墓在丧葬等级上的差别依然很大。如果观察西周至春秋时期晋国各个级别的墓葬数量,可以看到相比于天马—曲村墓地的墓葬所代表的人群数量,春秋时期C、D等低等级的墓葬所代表的人群数量依然很大,并未发生大规模的纵向社会流动。而春秋时期A、B等较高等级的墓葬所代表的人群只能是西周时期晋侯的后代或异姓公卿的后代。当然这需要未来作更多的古DNA方面的分析研究以确定较高等级墓葬的墓主人之间的亲缘关系。如果可以证实A、B等较高等级的墓葬代表的人群是晋侯或异姓公卿的后代,则所谓春秋战国时期“礼崩乐坏”就可以被理解为同为诸侯或公卿后代的庶子和宗子之间秩序的崩坏。

通过本研究可以看出,春秋时期A等级和B等级墓葬的墓主人均可能在生前使用了多套列鼎,而C等级和D等级墓葬对应的人群则不可能拥有多套列鼎,这在某种程度上反映了B等级和C等级之间存在某种等级上的巨大鸿沟。这也可以加深我们对“刑不上大夫,礼不下庶人”这句话的理解。

由椁室尺寸研究反观周代用鼎制度研究的困境

诚如林沄所言,周代用鼎制度的研究面临各种问题,且体系性的用鼎制度可能是不存在的。但是本研究认为,在讨论周代用鼎制度的时候,必须引入第二类参照标准以进行相互印证,在本文中这一第二类参照标准就是椁室尺寸。单纯看铜鼎类型和数量,在没有铜器自铭或遣策等出土文献佐证的情况下,可能确实用鼎制度是个无解的难题。但是一旦引入了椁室尺寸这一新的参照指标,我们就可以在摆脱墓主人财富限制的情况下复原单纯丧葬行为中体现的等级因素,而本文认为通过椁室尺寸复原的社会等级,要相比鼎数或列鼎数复原的社会等级要更为可信。这样的研究路径也提示我们,考古学研究需要综合各种证据得出结论,如果只是就铜鼎类型及数量谈鼎制则会陷入某种怪圈之中,毕竟古人未必是按照铜鼎的形制和纹饰来对铜鼎进行分类并使用的。

结语

本研究通过统计西周、春秋时期的晋国墓葬椁室尺寸,将春秋时期的晋国社会划分为四个等级,西周时期的晋国社会划分为两至三个等级。通过对比春秋时期各个等级墓葬出土铜鼎情况,本研究认为铜鼎数或列鼎数不能与通过椁室尺寸划分的墓葬等级一一对应。可以分为两种情况:一种情况是墓主人有完整成套的列鼎随葬,另一种情况是墓主人通过凑的方式凑出一套鼎或者凑不够鼎数。本研究为我们理解周代的用鼎制度提供了新的思路。

本研究结论为:春秋时期的晋国社会可分为A、B、C、D四个等级,分别大致对应七鼎至九鼎墓、五鼎墓、三鼎墓、一鼎墓;西周时期的晋国社会可分为晋侯和三鼎墓及以下这两个大的等级。进一步研究各等级的墓葬数量的变迁,本研究发现春秋时期A和B等级墓葬的墓主人不太可能是西周时期的社会下层通过社会流动上升上来的,而更有可能是晋侯或异姓公卿的后代。

附记:A级墓中琉璃阁甲、乙二墓椁室尺寸格外大,与其他A级墓椁室长度分布在7至8米之间有所不同,其背后原因有待探究。此外正文中关于B级墓为异姓公卿的后代的推测未必准确。春秋时期晋国时有以军功赏赐土地,所以文中的B级墓有可能是晋国公卿的家臣的墓,未必是公卿的后代。如《左传·闵公元年》传文记载:“晋侯作二军,公将上军,大子申生将下军,赵夙御戎,毕万为右,以灭耿、灭霍、灭魏。还,为大子城曲沃,赐赵夙耿,赐毕万魏,以为大夫。”又《左传·哀公二年》传文记载:“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡。”由《左传》传文记载可知春秋时期晋国吞并小国并作为大夫的封地,而上马墓地这样以五鼎墓为最高级别墓葬的墓地所在区域可以对应大夫所控制的封地;进一步对比西周时期天马—曲村遗址和北赵晋侯墓地的情况可以知道,西周时期的晋国和春秋时期被晋国所灭的小国大体相当。这为我们进一步探讨西周时期封国的社会阶层和空间分布提供了依据。

(本文首刊于《中国国家博物馆馆刊》2025年第8期,原题为《椁室尺寸反映西周和春秋时期晋国社会阶层——兼谈周代的用鼎制度》,作者宋殷[北京大学中国考古学研究中心、考古文博学院],澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)