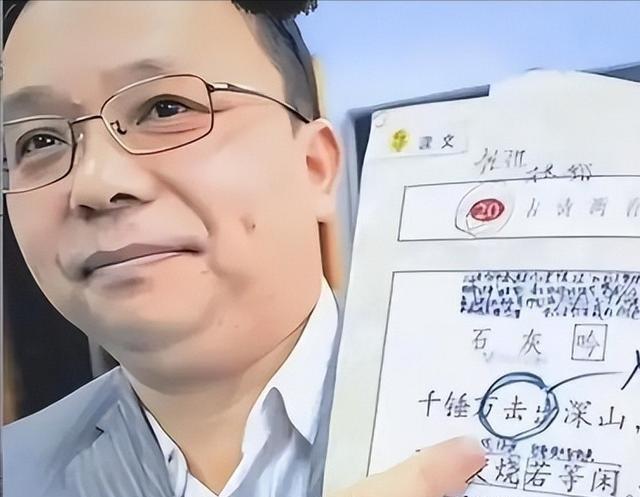

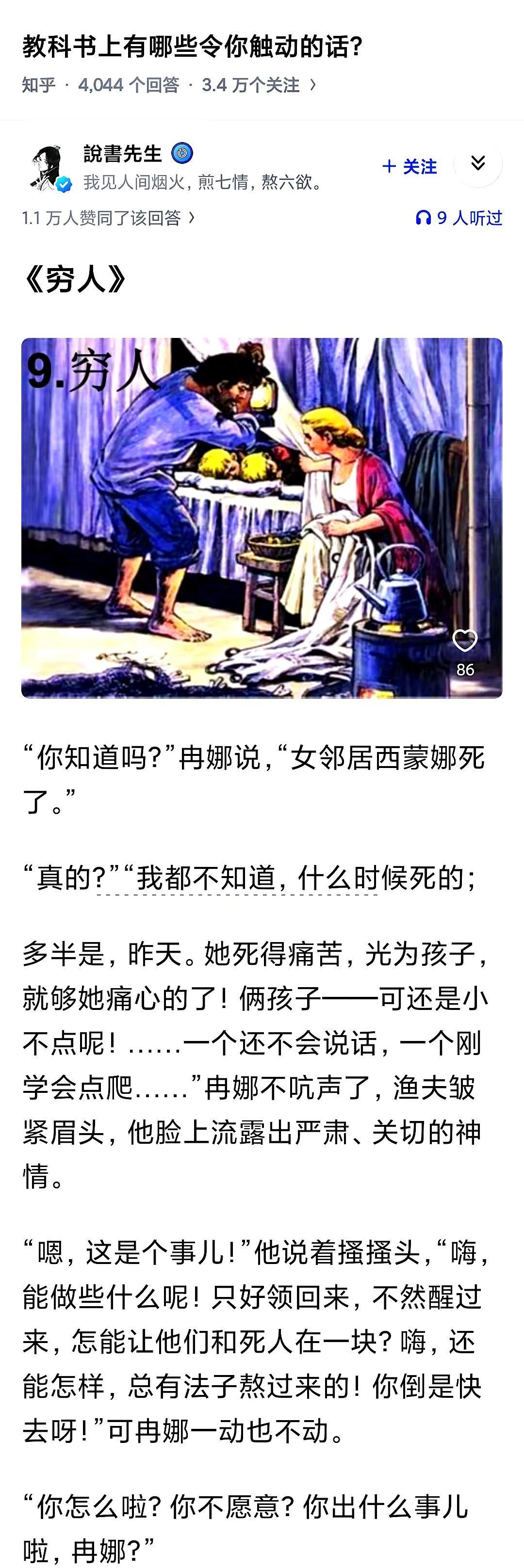

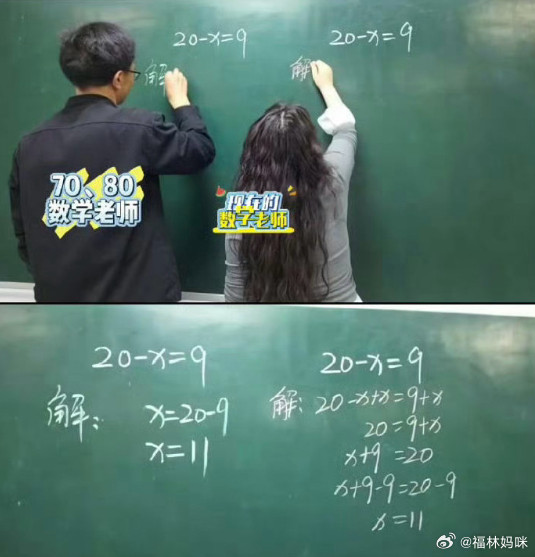

[太阳]他叫彭帮怀,“毒教材“吹哨的第一人,在教材纠错苦缠14年,22场官司,一次都没有赢过,但仍旧初心不改,被誉为教科书的守护者。 (信息来源:百度百科——彭帮淮;澎湃新闻——多本大学英语教材被指存几十处错误,出版社:可发邮件指正) 2006 年的一个午后,郑州作文培训班教师彭帮怀在批改作业时,被学生一句 “书上就是这样写的” 噎得哑口无言。 那个将冒号与双引号挤在同一方格的标点错误,赫然印在三年级语文教材的示范文中。 这份尴尬的 “被纠错”,打破了他教学日常的平静。 忆起年少时因老师误读 “瞠目结舌” 而遭同学嘲笑的窘迫,彭帮怀暗下决心,绝不能让错误教材成为误导孩子的 “陷阱”。 他立刻捧出从三年级到六年级的整套语文教材,逐页逐句地啃读。 红笔在书页间游走,很快他便圈出 63 处标点符号使用不规范的问题。 “片断” 应为 “片段” 的字词差错、“吴王夫差” 中 “夫” 字的注音谬误一一浮出水面。 带着 “有错必改” 的朴素执念,他将整理好的问题清单仔细装订,寄往出版社和国家语委。 可那些承载着期待的信封,最终都石沉大海。 电话那头,出版社编辑的敷衍更像一根针,刺得他心口发紧。 求助无门的困境没有磨掉彭帮怀的韧劲。 经过层层辗转转办,出版社终于有了回应,却搬出 “北京权威专家” 当挡箭牌,坚称教材并无差错。 更让他寒心的是身边家长的态度,有人直言考试以课本为准,错的也是对的,甚至有家长因他指出教材问题而提出退费。 2007 年,彭帮怀第一次踏入法院,将教材对应的出版社等一并列为被告,试图从审定、出版到销售的全链条追问责任。 可法院以无法立案为由驳回了诉求,律师也劝他别碰教育部这块 “硬骨头”。 次年,他调整被告再次起诉,结果依旧是失望。 就在他快要撑不下去时,学生抄写《石灰吟》时写下的 “千锤万击” 又给了他力量。 苏教版教材竟将经典诗句中的 “千锤万凿” 篡改。 而人教版教材与课程标准明明都是 “凿” 字。 令人无奈的是,统考结束后,教育局竟发文称两种写法都对。 这让彭帮怀愈发执拗,不过2008年年底的新版教材里,42 处标点错误和 “夫差” 的注音竟悄悄改了过来。 这次无声的 “隐性胜利”,让他看到了坚持的意义,也更坚定了信念。 2013 年,彭帮怀将目光投向人教版七年级上册语文教材,一番细查又找出 40 处差错 。他再次提起诉讼,这次舆论的关注让事件迅速发酵。 人教社罕见地公开致歉,印发百万份勘误表,还派专人赴郑州座谈。 十四年光阴里,这样的拉锯战反复上演。 22 场官司一场未赢,可败诉没有消磨他的意志。 他牵头组建 “中国教材亮剑” 网络群,500 多位全国各地的老师陆续加入,纠错范围从语文延伸到各个学科。 他常提醒同行,教科书的权威性源于严谨,而非盲目迷信,这种理念也得到了语文出版社社长王旭明的认同。 如今,年过五旬的彭帮怀依旧守在书桌前,逐字研读新版教材,红笔划过的痕迹依旧密集。 从最初的标点符号到后来的常识谬误,从孤身一人到群体监督,他像一只执着的啄木鸟,用十四年光阴践行着 “教科书上一个标点都是大事” 的信念。 放在当下看,彭帮怀的坚持更显意义。 读者自发用新技术监督出版物质量,成为官方监管的重要补充。 有高校前英语教师系统排查发现,多本教材存在拼写错误、数据不符等数十处差错,部分问题教材仍在课堂使用。 尽管出版社回应 “可发邮件指正” 的态度仍显被动,但相比当年的彭帮怀,至少搭建了沟通渠道。 而新媒体账号的兴起,更让纠错突破时空限制,网友通过截图对比、文献考据等方式,将教辅书里的历史地图错误、科普读物中的常识偏差公之于众,形成强大舆论监督场。 每年国家抽查的数百种图书只是冰山一角,更多出版物的质量需要这样的 “挑错者” 守护。 彭帮怀的十四年,不仅纠正了诸多教材错误,更播下了质疑与较真的种子,而这正是教育最珍贵的底色。