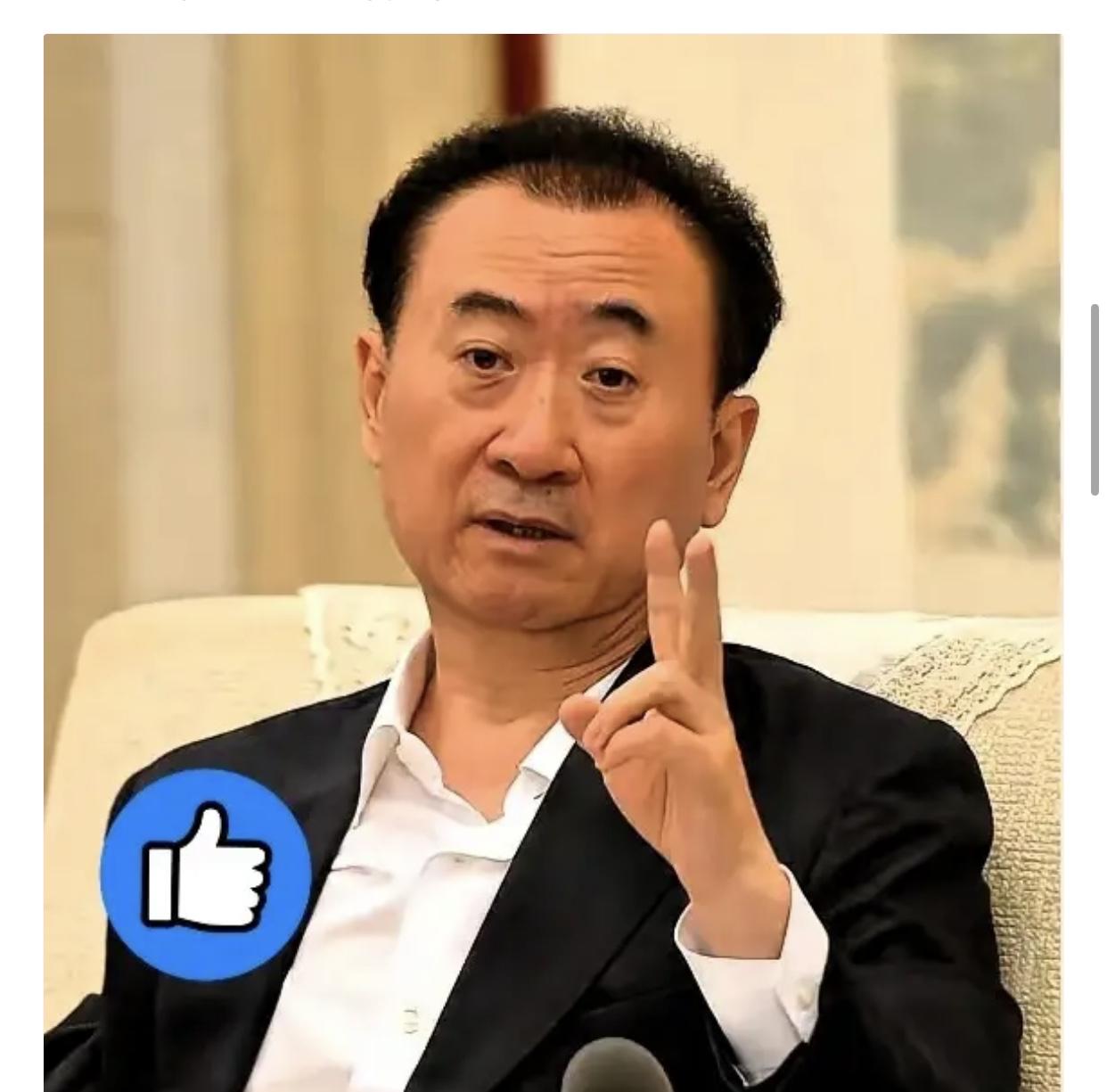

从"小目标"到限高令:王健林和万达的债务困局,藏着最现实的人性考题 谁能想到,那个曾喊出"先定个小目标赚一个亿"的商业大佬,会被一纸限高令拉回现实?71岁的王健林近日因1.86亿元债务未履行,被法院限制乘坐飞机头等舱、入住星级酒店,这个看似不大的数字,却像一把钥匙,打开了万达千亿债务的潘多拉魔盒,让整个财经圈为之震动。 这早已不是万达第一次陷入债务漩涡,而是一场持续三年的"断臂求生"仍难破局的困局。公开数据显示,万达目前累计被执行金额已突破53亿元,光9月就新增4亿余元债务,名下57条股权冻结记录更是覆盖了万达商管、上海万达金融等核心资产,冻结总额超百亿,期限长达三年 。更吓人的是整体债务规模:集团总负债卡在4200亿到4500亿元之间,其中短期债务就有662亿元,可账面现金仅133亿元,流动性缺口硬生生差出500多亿——这意味着连每年130亿元的利息都快付不起了。 为了填窟窿,王健林的"卖卖卖"模式近乎惨烈。从2023年到2025年7月,累计卖掉109座万达广场,自持物业从400座缩水到300座左右,2025年5月更是一口气以500亿元打包抛售48座核心广场 。不止于此,万达电影控股权、海外文旅项目、酒店管理公司等优质资产也接连易主,仅减持万达电影就回笼78亿元资金。可即便如此,资产变卖的速度仍赶不上债务到期的脚步,2025年到期的400亿元债务,至今还有284亿元现金缺口。镜头里的王健林肉眼可见地变瘦,71岁还奔波在新疆考察项目招商引资,却只换来市场的冷淡回应,昔日商业帝国的光环早已黯淡。 追根溯源,这场危机的病根早在多年前就已埋下,藏着人性中贪婪与侥幸的代价。2016年万达从港股退市时签下对赌协议,承诺2018年A股上市失败就以12%年息回购380亿元股权;2021年冲击珠海万达商管上市时,又与22家投资者签下新对赌,约定2023年底未上市则按8%年息回购股权 。两次对赌失败,数百亿回购义务瞬间引爆危机,即便太盟等投资方注入600亿元重组资金,也换走了万达商管60%的股权,让王健林彻底失去控制权 。这种靠高杠杆撬动规模、用对赌博取捷径的操作,本质上是把企业发展押在了"赌一把"的侥幸上,忽视了商业最根本的风险底线。 更值得深思的是这场危机背后的连锁反应。银行收紧授信,供应商要求现款提货,投资者纷纷观望,信用体系的崩塌比债务本身更致命。最无辜的是那些与万达深度绑定的中小商户,他们跟着入驻广场、投入资金,却要承受因债务问题带来的运营波动;还有普通投资者,曾相信巨头的稳健性,最终却要面对资产缩水的风险。而这一切的源头,都指向企业经营中"重规模轻风险"的短视——在扩张时追求速度与体量的极致,却在风险防控上打了折扣,把商业信誉当成了可透支的筹码。 从道德层面看,万达的困境是对"稳健经营"商业伦理的深刻警示。商业世界里,野心与欲望本是前进的动力,但当野心凌驾于风险控制之上,当对规模的追求取代了对责任的坚守,再庞大的帝国也会沦为空中楼阁。王健林曾说"不会转移资产、套现走人",这份承诺固然值得肯定,但更该反思的是:为何要让企业走到需要靠变卖核心资产求生的地步?为何要让数千亿债务拖垮数十年建立的商业根基? 这场困局给所有经营者上了一堂公开课:商业的本质从不是规模的竞赛,而是责任与风险的平衡;人性的考验从不在于顺境时的高歌猛进,而在于对规则的敬畏与对责任的担当。流量会退潮,规模会缩水,但信誉与责任才是企业真正的护城河。 希望万达的困境能成为一面镜子,照见商业经营中的侥幸心理,也唤醒对稳健发展的重视。毕竟,真正的商业成功从不是"赌赢一次"的传奇,而是"行稳致远"的坚守;真正的企业家担当,不仅在于创造财富的能力,更在于直面危机、扛起责任的勇气。