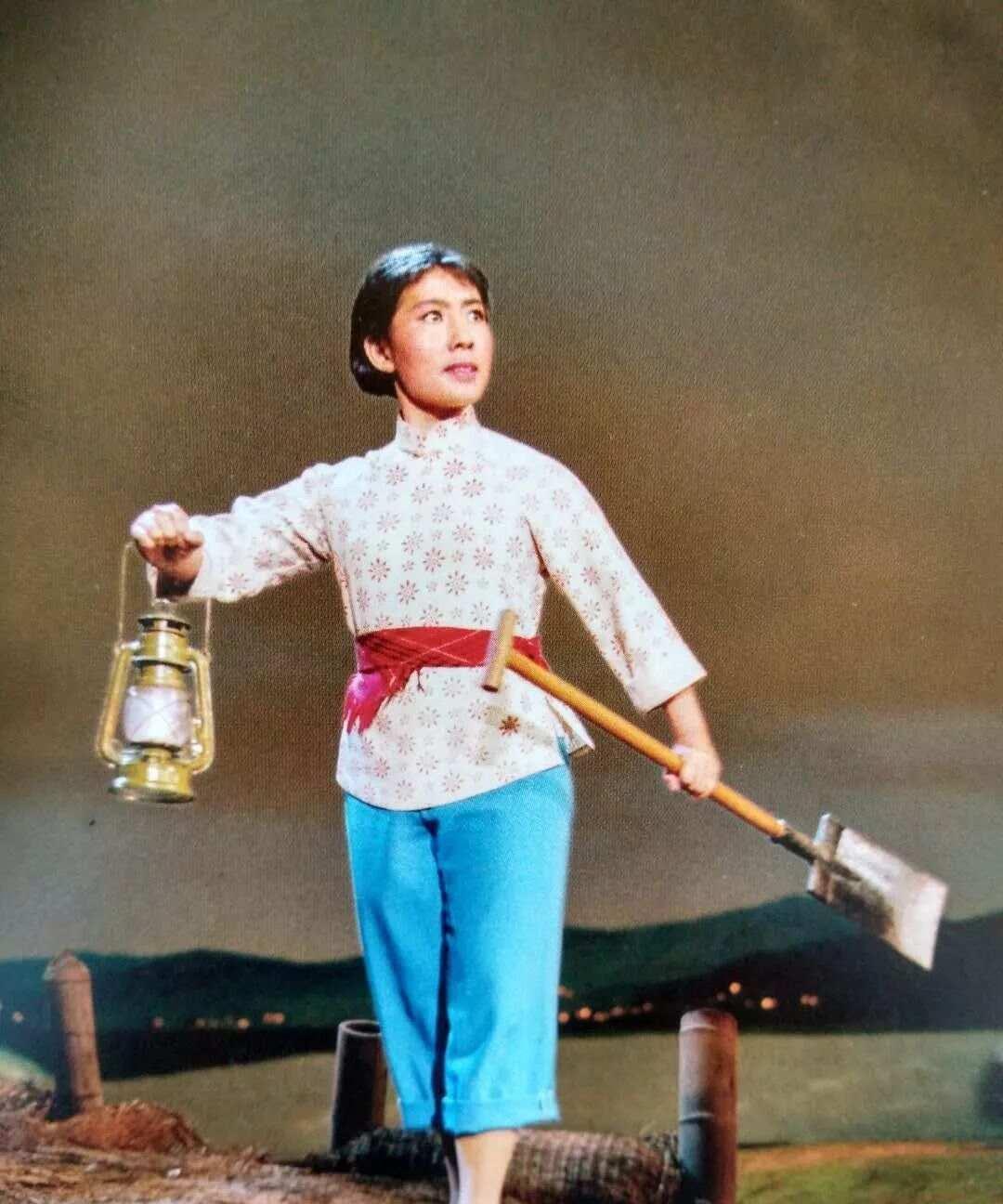

著名学者王元化认为,样板戏在许多方面蕴含着运动的精神实质。应该承认原来的革命现代京戏和经过篡改成为样板戏是不同的两回事。他认为,部分支持样板戏回潮的观点,容易陷入 “艺术去历史化” 的误区 —— 即剥离样板戏的历史背景,单纯从艺术形式、精神内涵层面肯定其价值。但事实上,样板戏的艺术形式、精神内涵,都不是 “独立存在” 的,而是服务于当时的主流需求:其艺术创新是为了让宣传更具感染力,其英雄主义是为了强化特定理念。若脱离这一历史背景,将其艺术形式、精神内涵 “抽象化”“普世化”,就会忽视其作为政治工具的本质,导致对历史的片面认知。 在 20 世纪 60 年代的华夏大地,一场独特的文化浪潮汹涌而起,样板戏应运而生,成为那个特殊时代熠熠生辉的文化标识 。彼时,中国正处于运动的高潮时期,文艺领域也经历着前所未有的变革。传统艺术形式面临着如何紧跟时代步伐、满足人民群众日益增长的文化需求的严峻课题,样板戏就在这样的背景下登上了历史舞台。 1964 年,京剧《红灯记》横空出世,李少春等京剧名角的精彩演绎,使得这部改编自同名沪剧的现代京剧一经首演便引发强烈反响。其讲述的李玉和一家三代为传递密电码与日寇英勇斗争的故事,深深触动了观众的心弦 。同年,芭蕾舞剧《红色娘子军》在人民大会堂小礼堂首演,周总理出席并邀请柬埔寨国家元首西哈努克亲王观看,白淑湘饰演的琼花,从苦大仇深的丫鬟成长为坚定的革命战士,她那标志性的 “倒踢紫金冠” 动作,被无数舞蹈学员竞相模仿 。 此后,京剧《智取威虎山》根据曲波的长篇小说《林海雪原》部分内容改编而成,杨子荣孤身入匪巢的惊险情节,在舞台上被演绎得扣人心弦,尤其是 “打虎上山” 一场,演员驾驭着雪橇飞驰,手中马鞭上下翻卷,台下观众无不为之热血沸腾,跟着节奏跺脚鼓掌。 1967 年 5 月 1 日,在北京举行的革命现代戏会演,将样板戏的传播推向了高潮。从繁华都市的剧院,到偏远乡村的戏台,样板戏的旋律与故事广泛流传,回荡在神州大地的每一个角落 。它们不仅是舞台上的表演,更成为人们日常生活的一部分,街头巷尾常常能听到人们哼唱着样板戏的经典唱段,《红灯记》里李奶奶那句 “血债要用血来偿”,《智取威虎山》中杨子荣的 “穿林海跨雪原”,都成为了家喻户晓的名句 。 样板戏的内容宛如一部部热血沸腾的革命史诗,始终围绕着革命斗争这一核心主题展开 。在那个风雨如磐的年代,无数英雄儿女挺身而出,为了民族的解放、人民的幸福,不惜抛头颅、洒热血,样板戏正是对这些英雄事迹的深情礼赞。 以《红灯记》为例,这部作品讲述了铁路工人李玉和一家三代,在抗日战争时期,为了保护党的机密,与日寇展开了殊死搏斗的故事 。李玉和,这位坚定的共产党员,面对日寇的威逼利诱,始终坚守信念,毫不退缩,他的英勇无畏、大义凛然,充分展现了革命者的高尚品质和钢铁意志;李奶奶,饱经沧桑却满怀革命热情,她用自己的智慧和勇气,为保护密电码出谋划策,最后为了革命事业壮烈牺牲,她的形象体现了老一辈革命者的坚定与执着; 在表演方面,样板戏打破了传统戏曲行当和脸谱的限制 。传统戏曲中,行当和脸谱有着严格的划分,不同的行当和脸谱代表着不同的人物性格和身份 。然而,样板戏为了更真实、生动地塑造现代人物形象,毅然摒弃了这一传统模式 。演员们不再局限于传统行当的表演规范,而是更加注重从人物的内心世界出发,深入挖掘人物的性格特点和情感变化,通过细腻的表演将人物形象鲜活地呈现在观众面前 。 在《红灯记》中,饰演李玉和的演员,没有按照传统京剧老生行当的刻板表演方式,而是结合角色的革命身份和坚定意志,融入了更多坚毅、果敢的表演元素,使李玉和的形象更加立体、丰满 。这种表演方式的创新,使得样板戏中的人物形象更加贴近生活,更能引起观众的共鸣 。 音乐是样板戏创新的重要领域 。样板戏巧妙地将传统京剧唱腔与现代音乐元素相融合,同时引入了西洋乐器,极大地丰富了音乐的表现力 。传统京剧的音乐体制相对单一,而样板戏通过大胆创新,在保留京剧独特韵味的基础上,加入了交响乐、钢琴伴唱等现代音乐形式 。在《智取威虎山》“打虎上山” 一场戏中,激昂的交响乐与京剧唱腔相互交织,气势磅礴的音乐旋律,生动地烘托出了杨子荣深入虎穴时的紧张氛围和英勇无畏的英雄气概 。 西洋乐器的加入,如小提琴、大提琴等,不仅丰富了音乐的和声效果,还为京剧唱腔增添了一抹别样的色彩,使其更具时代感和感染力 。此外,样板戏还根据剧情和人物的需要,对传统京剧唱腔进行了创新和改编,使唱腔更加符合现代观众的审美需求 。例如,在一些唱段中,加快了唱腔的节奏,增强了音乐的动感和活力,使观众更容易沉浸其中 。

![我是感觉人格[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/3902321352978768294.jpg?id=0)