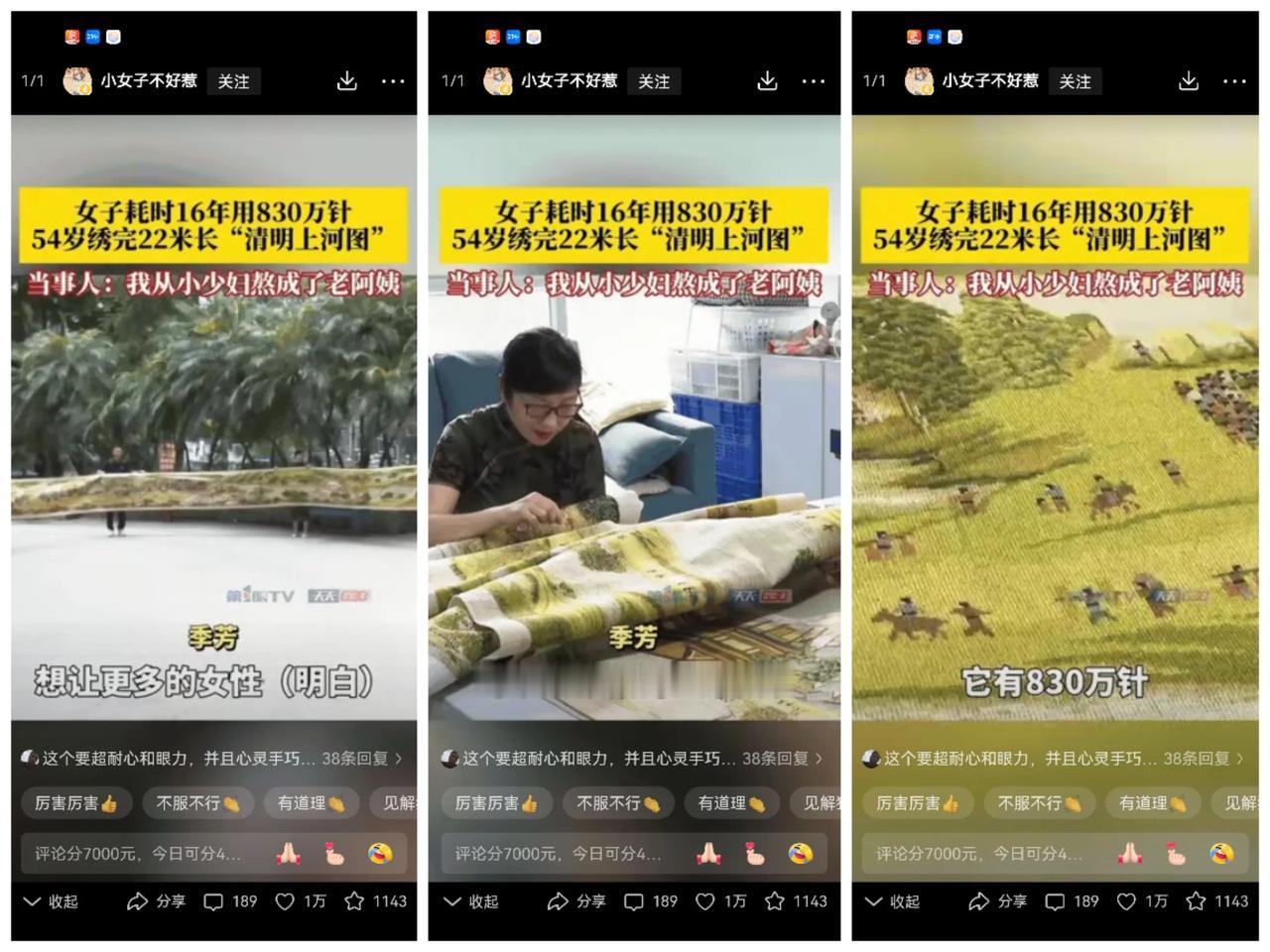

“太有毅力了!”重庆,一女子下班闲得慌,为了打发时间,她不刷手机,不看电视,竟然干了一件轰动全网的大事——她耗时16年用830万针,绣了一幅22米长的“清明上河图”!从三十几岁绣到五十四岁,网友调侃她“从小少妇熬成了老阿姨”,也有人感叹:这作品卖掉恐怕能实现财富自由了吧? 2009年季芳在老家动了第一针。那会儿儿子才读小学,她白天上班,晚上抽空绣花,后来举家搬去重庆,索性把出租屋的阳台改成“绣房”。十六年里,她用坏半抽屉绣针,磨穿十二个顶针,手背不知被扎过多少次,老花镜也早早架上了鼻梁。最难的汴河船队部分,经纬线拆改二十多次,814个人物、上百艘船、桥梁树木,一针一线全靠手工堆出来。 有人算过,22米全长相当于六层楼高,普通十字绣册一本1.5米,她绣完14本才拼出全景。机械刺绣当然更快更精细,但手工的温度藏在每一针的偏差里,那种细微的不完美反而成了生命的痕迹。完成作如今卷在自家沙发底下,她说舍不得卖,要当传家宝。后来作品被美术馆展出,围观的人挤满展厅,有人拍细节,有人争论手绣和机绣哪个更“值”。 《清明上河图》本是北宋张择端的国宝级画作,原作长5.25米,故宫博物院珍藏至今。十字绣版放大后光人物就814个,还不算牲畜车辆建筑树木,难度翻了几倍。手工刺绣价值不仅在于艺术性,更因技艺传承不易——能静心深耕十几年的人越来越少,文化内涵和收藏属性才显得珍贵。 十六年坚持一件事,放现在简直“反潮流”。人人刷短视频追快钱,她却把零碎时间织成了史诗。网友争议也在于此:有人说毅力无价,有人质疑“耗时≠价值”,机器一天顶人十年,手工绣品有价无市。但季姐觉得,过程本身已回报她太多:儿子长大成人,自己心静了,手上功夫磨出道理——“人这一辈子,总得留点什么”。 传统手工艺正面临类似困境:苏绣、湘绣等非遗项目尝试走进校园、融合现代设计,甚至借助智能设备释放产能。但机器再精准,替代不了人手的情感和创作随机性。有绣娘用传统针法绣敦煌壁画,也有年轻人把民族纹样带上国际T台。刺绣从来不止于“活儿”,而是文化的针脚。 倘若只论价格,这幅22米巨作或许真有收藏市场,但季姐选择捐展教学。她明年想教社区阿姨们刺绣,让更多人体会“慢下来”的充实感。十六年青丝变白发,她绣的不只是画,更是对自己人生的注解——坚持的意义,从来不在结果本身。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![太有毅力了[赞]!重庆一女子下班不刷手机不看电视,竟干出这般大事!16年,830](http://image.uczzd.cn/16865244204046409042.jpg?id=0)