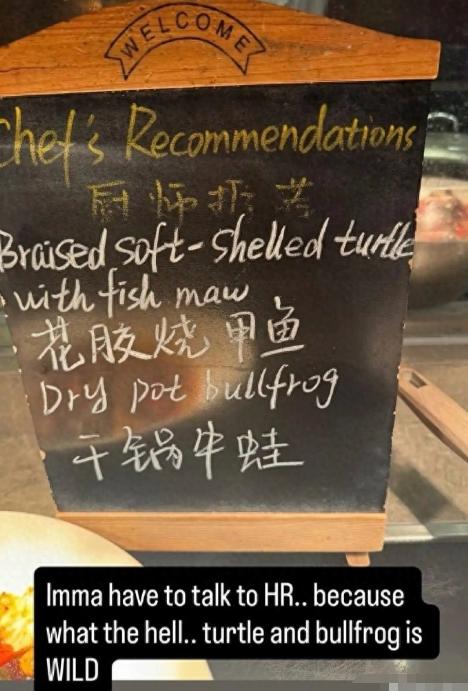

中国的文化又被外国人攻击了!9月17日,美国网球运动员汤德森抵达深圳参赛,认为中国的饮食有问题。她的话是说: “这是什么鬼,牛蛙和甲鱼可是野生的。这些人简直是在杀害青蛙。牛蛙哎!那些物种不是有毒的吗?这吃了不是会让你长疣和水泡的吗?” 她眼里觉得“疯狂、野生”的食物,在中国早就形成了成熟的产业,两者的反差大得让人意外。 汤森德在视频里说,看到牛蛙时特别震惊,还把它和野生动物、甚至有毒的传闻联系起来,担心吃了会起水泡。 可让人觉得讽刺的是,她觉得“奇怪”的牛蛙,老家其实是美国,算是地地道道的“北美移民”。 这东西1962年被当作礼物引入中国后,就开始了人工养殖之路,后来还被明确列为水产新品种,现在市面上的牛蛙,基本都是养殖的,早就成了餐桌上常见的食材。 说白了,这是一位美国人,对自己国家的原生物种在异国他乡“安家落户”并形成产业,产生了文化上的冲击。 更有意思的是,同样是外来物种的小龙虾,汤森德却接受得很好,甚至说戴着手套剥虾的样子,让她想起了美国路易斯安那州的习惯。 同样是“移民”到中国的食材,她的态度却天差地别,这也能看出来,人们对不同文化的接受,往往带着很强的选择性和偶然性。 除了牛蛙,那些烤串也让汤森德很不适。 她把鸡胗、鸡心、鸡屁股还有动物肺片这些烤串食材,形容成“堆在外面的器官”,觉得这是原始、未开化的象征,全程只敢吃碗面条,靠着熟悉的食物找安全感。 可她不知道,这些让她觉得“奇怪”的食材,背后是中国发展了几十年的标准化农业。 就像她不适应的甲鱼,早在上世纪70年代中国就开始人工养殖了,养殖技术从最初的池塘模式,慢慢升级到温室养殖、生态混养,现在供应稳定得很。 她觉得用辣椒、洋葱做这些食材很怪异,却不知道,这恰恰说明这些食材早就不是什么野味,而是被成熟的烹饪体系接纳,有稳定供应链支撑的家常菜。 其实,大家真正生气的,不只是她不喜欢中国食物,而是她的表达方式。 她在个人社交媒体上,用“我要和HR谈谈”“2/10分”这种夸张又情绪化的话吐槽,可能在她自己的圈子里觉得是幽默,可放到公共平台上,就很容易被解读成不尊重,像是带着居高临下的傲慢在批评。 所以网上批评她的声音,大多是觉得她不懂得尊重当地的饮食文化;不过也有不同的声音,说咱们没必要因为一个人的见识不足就上纲上线,应该有包容的胸怀。 9月17号的时候,汤森德很快发了道歉视频,态度和之前完全不一样。 视频里她用词特别正式、恳切,说自己是“由衷”道歉,承认之前的言论不当,还夸赞赛事期间遇到的人都“友善宽容”,承诺以后会“更负责任”。 可这种从随意吐槽到标准公关话术的转变,虽然是处理危机的常规操作,却让不少网友觉得不真诚,觉得这只是被舆论逼得没办法才道歉的“条件反射”。 说到底,汤森德这事儿早就不只是一个运动员的个人失言了。 在现在这个信息传播很快的时代,一个地方根深蒂固的饮食文化和背后的产业现实,很容易被外人的刻板印象和第一感官冲击给误解。 不同文化之间要互相理解,光有得体的道歉还不够,更重要的是要有好奇心,愿意透过表面的“奇怪”,去了解背后真实的情况。 毕竟,只有真正看懂了事物的来龙去脉,才能少一点误解,多一点尊重。

评论列表