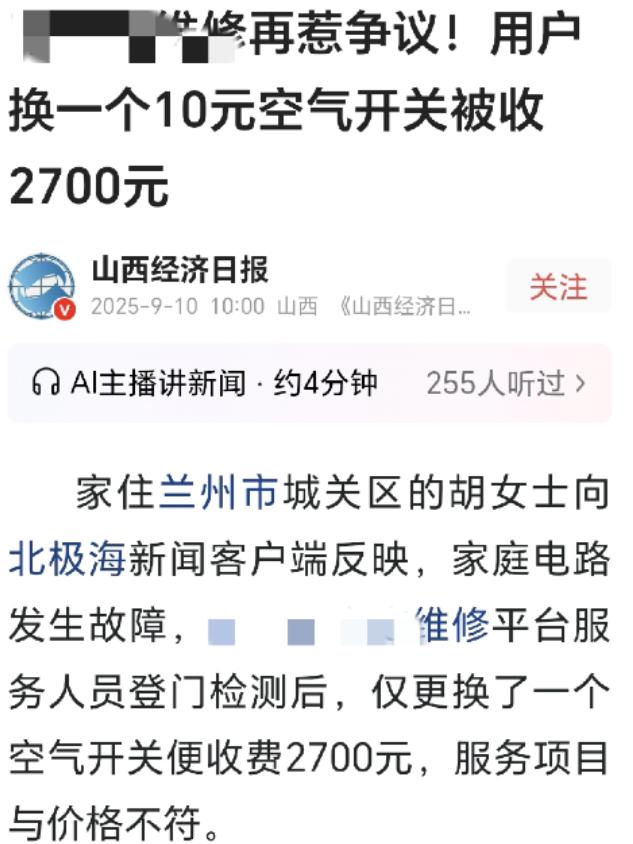

8月3日,甘肃兰州。胡女士的家中电路突然发生故障,原本明亮的灯光顷刻熄灭,电器也全都瘫痪。面对突如其来的状况,她心里满是焦急。电路问题不是小事,关乎日常生活安全,她立刻通过某生活服务平台下单,等待上门维修。 不久,李师傅带着两名同伴上门。他们一进屋,先是摆出一副“专业检查”的姿态,表示要用仪器对全屋电路进行检测。李师傅开口便称:“这个故障复杂,修复服务费要2700元。”胡女士对电路维修完全不懂,看着三人熟练的动作,虽然觉得价格高,但担心不修会有更大隐患,只能点头答应。 随后,李师傅告诉她,问题出在空气开关老化,换掉即可。几分钟后,新开关换好,电路恢复正常。胡女士付了2700元,但心里始终有些嘀咕。 事后,她找懂行的朋友打听,朋友一口断言:“这种空气开关市场价不超过10元。”一听这话,胡女士火冒三丈,意识到自己可能被“宰”了。她立即在平台发起投诉,要求退还2300元的不合理费用。 维修方起初只愿退200元,后经多番交涉,退到1000元。胡女士仍不满意,坚持维权。媒体介入后,李师傅却辩称:2700元不是开关的钱,而是技术检测费。记者又联系平台,平台客服则以“流程问题”为由拒绝电话采访。事情就这样陷入僵局。 从法律角度看,胡女士的遭遇涉及多个消费者权益问题。首先是知情权。根据《消费者权益保护法》第8条规定,消费者享有知悉其购买、使用商品或者接受服务真实情况的权利。维修方既未出示检测报告,也未提供费用明细,让胡女士在完全不清楚收费依据的情况下付款,这显然侵犯了她的知情权。 其次是公平交易权。同法第10条明确,消费者享有公平交易的权利,有权获得质量保障、价格合理、计量正确的服务。2700元的检测费与实际更换一个低价开关的事实严重背离,价格明显不合理,属于利用信息不对称损害消费者利益。 再次是合同履行问题。胡女士在平台下单,维修方接单,双方形成服务合同关系。根据《民法典》第509条,合同一方应当按照约定全面履行义务,包括合理告知和合法收费。维修方未履行告知义务,且费用缺乏合理依据,构成违约。胡女士有权要求返还不当收费并追究违约责任。 消费者权益保护法第55条规定,经营者若存在欺诈,应当按照消费者要求,赔偿三倍损失(最低500元)。在本案中,若能查实维修方明知只是更换廉价开关,却虚构“全屋专业检测”来收取高额费用,这种行为就可能构成欺诈。 不过,要认定欺诈,需要证明其主观上存在故意虚构事实或隐瞒真相,且导致消费者产生错误认识。目前维修方辩称收取的是“检测费”,这为其留出了狡辩空间。因此,维权关键在于举证责任:胡女士需保存订单、支付凭证、换下的开关实物,以及录音录像等证据。 此类纠纷不能忽视平台责任。《消费者权益保护法》第44条规定,消费者通过网络交易平台购买商品或接受服务,遭受损害时,有权向销售者或服务提供者要求赔偿;平台不能提供真实姓名、地址的,消费者也可向平台要求先行赔付。 在胡女士案件中,平台不仅提供了交易撮合,还收取了服务佣金,理应承担监督责任。但当媒体询问时,平台选择回避,不接受采访,这种做法与其法律责任存在冲突。若维修方存在违法行为,平台未尽到审核和监督义务,可能需要承担连带责任。 这起案件反映了典型的“家政维修乱象”——价格虚高、收费不透明、利用信息差欺骗消费者。电路、管道、锁具等专业领域,本就让普通消费者难以辨别真假,一些维修从业者正是抓住了这种弱点。 胡女士的遭遇不是个例。近年来,多地消费者协会发布消费警示,指出部分上门维修存在“低价引流,高价结算”“坐地起价”的套路。一旦缺乏监管,普通人就可能成为待宰的羔羊。 胡女士的质疑,道出了许多消费者的心声:面对专业人士的“技术话术”,普通人往往难以抗衡。法律在这里扮演的角色,就是守住底线,让人们在遭遇不公时有渠道维权。 消费者权益保护并不是纸上的条文,而是生活中的一把伞。当维修成了陷阱,当服务变成套路,唯有让法律长出牙齿,才能真正保护那些最容易受伤的人。