3个多月前,一位在杭打工的王先生因外伤导致腕部桡骨远端粉碎性骨折,传统治疗方案需大切口植入钢板螺钉,不仅创伤大、存在肌腱粘连或神经损伤风险,且需术后一年行二次手术取出。

“通过应用‘骨02’黏合技术,我们团队仅通过一个2-3厘米的微创切口注入‘胶水’材料,短短3分钟内即完成了粉碎骨块的精准黏合与固定。术后3个月随访显示,患者骨折愈合良好,无并发症,腕关节功能完全恢复。”9月9日上午,浙江大学医学院附属邵逸夫医院全球首款“骨胶水”重大自主创新成果发布会现场,浙大邵逸夫医院骨科主任范顺武教授分享了一个令人振奋的临床试验案例。

受古人“养蛎固基”启发

破解百年医学难题

骨胶水的研发灵感,来自千年“养蛎固基”的故事。

北宋年间,福建泉州的工匠们面临一个难题:跨海而建的洛阳桥桥墩饱受海水侵蚀。他们并未选择与大海对抗,而是向自然借力:在桥下养殖牡蛎。这种神奇生物所分泌的天然“黏合剂”,让桥墩历经千年潮汐冲刷仍屹立不倒,成就了“养蛎固基”这一世界最早的生物工程奇迹。

浙大邵逸夫医院骨科范顺武教授、林贤丰副主任医师团队从牡蛎粘附的奥秘中获取灵感,突破百年医学难题,成功研发出全球首款能够在人体血液环境中实现即时强效黏合的骨胶水材料——“骨02”碎骨黏。

2025年9月,历经8个月的严谨探索,浙大邵逸夫医院联合浙大二院、上海六院等国内多家权威医疗机构,成功完成全球首个针对粉碎性骨折黏合治疗的多中心随机对照临床研究入组,“骨02”在150余例受试患者中展现出良好的安全性和有效性,各项指标均达到预设标准。据介绍,这一创新生物材料可普遍用于大小骨折碎片的黏合固定,有望减少或替代传统金属内固定物的使用,为骨科领域带来颠覆性的治疗模式革新。

破镜可以重圆

破碎的骨头能否黏合如初?

骨折作为临床上常见的损伤,若不能获得及时有效的治疗,可造成严重后果,这是导致中青年患者病残、老年患者死亡的主要因素之一。

随着现代医疗技术水平的提高,尤其是螺钉、钢板等金属内固定物的应用,骨折的整体预后已有了翻天覆地的改变,但对于伴随众多细小碎骨块的粉碎性骨折,临床治疗仍面临巨大挑战:

传统金属固定方法难以实现解剖复位,固定小骨片过程不仅费时费力,难以做到严丝合缝的拼接,且易导致骨碎片在操作中丢失或被吸收,造成骨量不可逆损失,进而引发骨愈合延迟或不愈合。特别是关节部位的粉碎性骨折,如果无法精准复位,极易造成关节面缺损或不平整,最终发展为创伤性关节炎,严重影响患者功能与生活质量。

破镜可以重圆,破碎的骨头能否黏合如初?全球范围内,粉碎性骨折每年新增病例高达数千万,如何为这些患者提供更有效、更微创的治疗方案,成为骨科领域最具挑战性的临床难题之一。

“如果能有一种可以直接黏合骨头的医用材料……”深耕骨科临床四十余年,这个看似简单的设想,自范顺武教授从医之初便扎根在他的心中。

事实上,一个多世纪以来,全球科学家和临床医生一直致力于寻找用于快速黏合骨组织的材料,但始终未能突破生物安全性和血液环境中黏合力的两大瓶颈。

范顺武教授将这一“接力棒”交到了“90后”的林贤丰副主任医师手里。早在2016年,当时还是住院医师的林贤丰就已在手术台旁感受到粉碎性骨折治疗的复杂与无奈。他观察到即便是经验丰富的资深专家,也需要在术中耗费数个小时来固定碎骨片,效果却常不尽如人意。结合亲身体会和基础研究积累,林贤丰下定决心要带领年轻团队投身骨胶水的研发,然而最初几年却一直未能取得实质性进展,研究一度陷入停滞。

转机出现在林贤丰回家乡温州探亲时——从小在海边长大的他,无意间看到跨海大桥底部密密麻麻附着着一层牡蛎。它们历经风浪冲刷,仍与混凝土牢固结合、浑然一体。

这幕自然奇景瞬间给了他灵感:既然牡蛎能在海水中粘得牢固,那么能否在人体湿性环境中创造类似的可能性?

受到这一仿生学原理的启发,团队明确了方向。但将灵感转化为产品需要跨越重重壁垒:首先是材料的选择与突破,需要找到能在血液环境中快速形成强力黏合、且生物相容性优异的复合材料,并精确控制温度,避免组织热损伤;其次是工艺方面的创新,必须建立标准化、可复制的制备流程,确保材料易于手术操作,满足临床应用的实际需求;安全验证上,则需通过严格实验证明其在体内的长期稳定性与安全可吸收性。

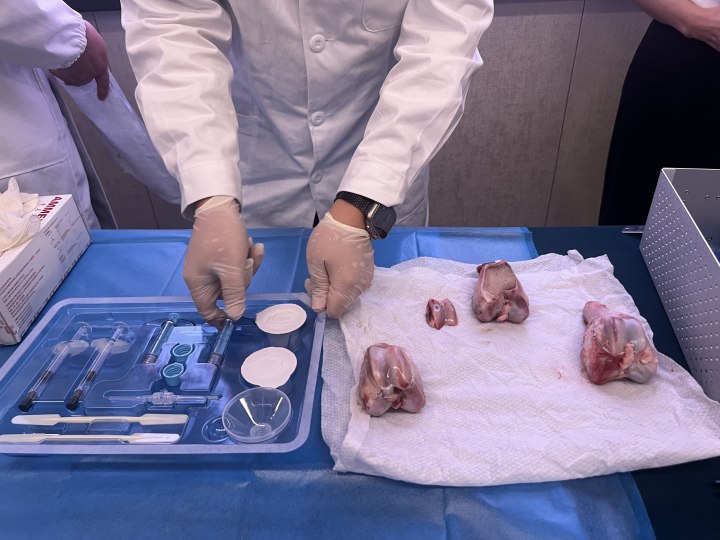

浙大邵逸夫医院骨科医生用猪骨现场演示。记者金晶摄

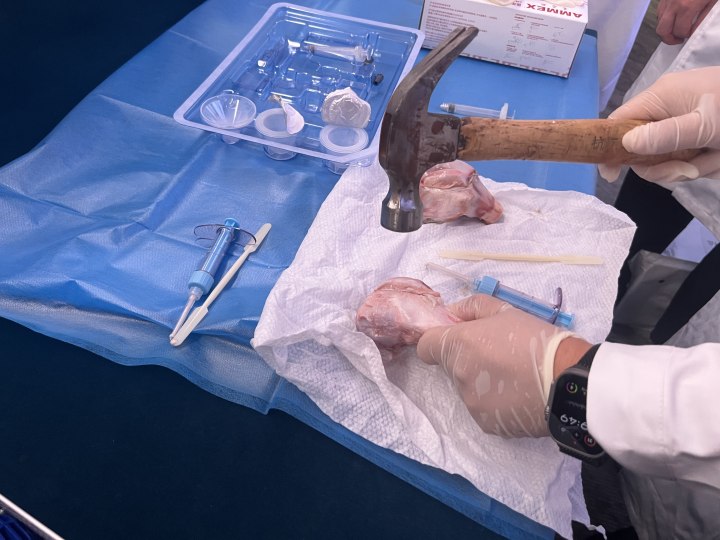

浙大邵逸夫医院骨科医生用榔头敲打黏合的猪骨头,测试骨胶水黏合力。记者金晶摄

2-3分钟即时强效黏合

“骨02”最大黏合拉力达400多斤

这是一条充满荆棘的转化之路。

通过对牡蛎生物粘附机制的科学分析,历经50余种配方迭代、数百次测试优化,结合大量的鼠、兔、犬等动物实验,团队最终成功攻克了材料的生物毒性、血液环境黏合性和手术操作便捷性等关键难题。

科研成果实现了三大核心突破——

在血液浸润的湿性生理环境下实现2-3分钟即时、强效黏合;操作简便高效,显著提升手术效率;材料可完全生物降解,约6个月后随骨愈合而自然吸收,实现真正的“无痕”,免除传统手术需二次手术之苦。

这一凝聚创新智慧的成果被团队赋予了一个有趣的名字——“骨02”。命名灵感源于家喻户晓的502胶水,寓意对其在骨科领域实现同等强效黏合与广泛应用的期许。

实验证实,“骨02”最大黏合拉力可达400多斤,具有替代金属内固定物的强大潜力,同时可降低金属异物反应和感染风险,大幅提升手术效率、减少术中创伤,实现真正的骨科手术微创化。

“骨02”的临床价值也已在全国各中心150余例受试病例中得到验证。文章开头提到的王先生便是受试病例之一。“未来,打一针治愈骨折或许会变成可能”,林贤丰提到。

“特别值得一提的是它的广泛应用前景。”林贤丰表示,“几乎适用于全身所有部位、各种尺寸的骨折修复,尤其是传统器械难以固定的微小碎骨。由于其快速黏合和使用便捷的特点,将来有望用于国防战事、灾害救援等特殊场景下的骨折紧急救治。”

这项由中国医生原创的科技成果,标志着我国在骨折微创治疗领域实现了重大自主突破。

目前,“骨02”的核心研究团队已向国家知识产权局申请中国发明专利,并同步递交了国际PCT专利,经权威查新确认具有新颖性与创造性。

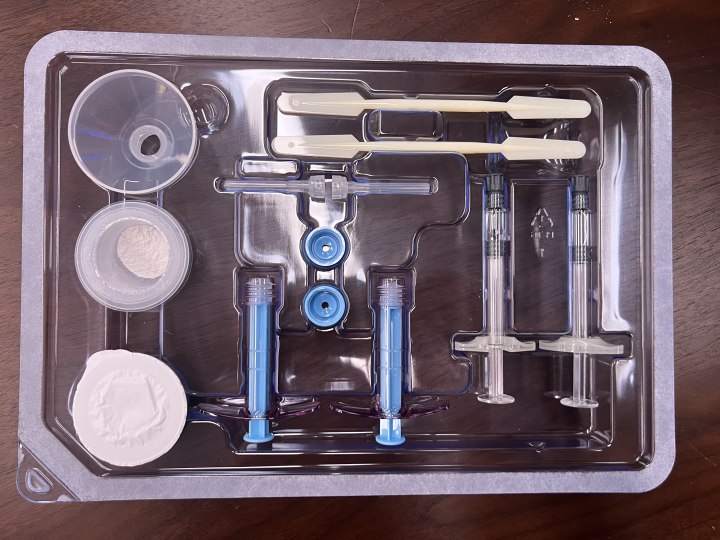

骨胶水“骨02”产品套件记者金晶摄

从0到1再到N

当“骨02”在粉碎性骨折治疗中展现出令人振奋的强大价值,研发人员的目光已然投向更广阔的领域——下一步,团队计划同步开展口腔种植牙及脊柱微创内固定替代的临床试验。随着临床应用的不断拓展,“骨02”正从单点突破迈向全域治疗体系的革新。

“临床突破的关键在于打破常规思维。”范顺武教授说。牡蛎固骨、菠菜供能,这些看似天马行空设想的科学落地,正是中国科学家瞄准世界科技前沿、激发创新主体活力、突破关键核心技术的缩影。

浙江大学医学院附属邵逸夫医院院长蔡秀军对范顺武教授团队成功研发出具有里程碑意义的“骨02”骨胶水表示祝贺与充分肯定。该成果从临床需求和痛点出发,依托多学科协作,攻克世界性难题,充分体现了医院“错位发展、精准微创、问题导向、交叉融合”的发展方针,是教育、科技、人才协同发展的典范,也是“四个面向”的坚定实践。他表示,医院将持续支持该成果的临床试验、转化与推广,推动这一“中国智造”早日惠及全球患者,为人类健康事业作出更大贡献。