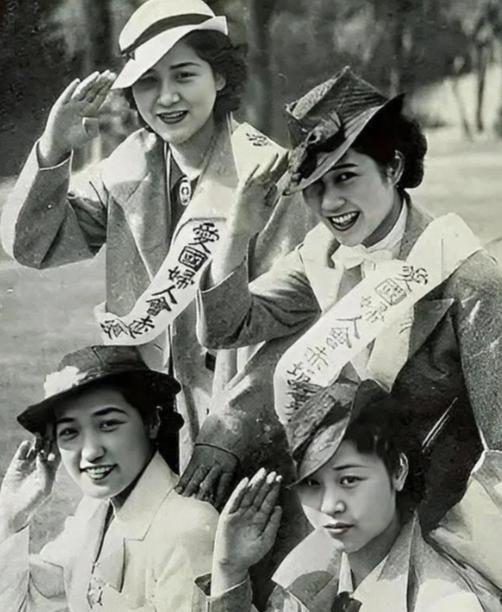

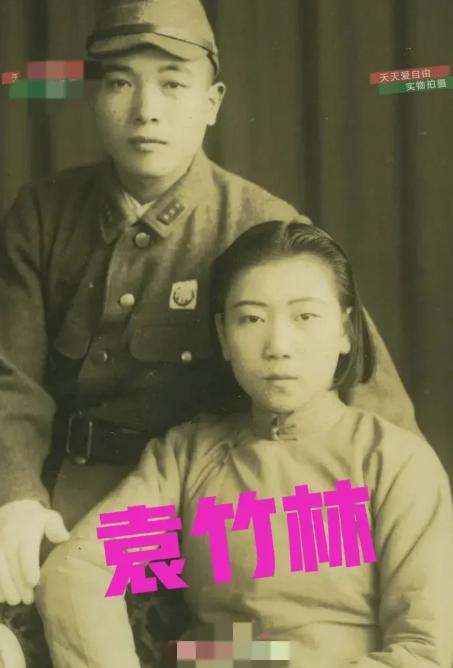

1945年,日本将20万日本慰安妇遗弃在东北,后来至少有11万人嫁给了当地老百姓。1932年,日本给在日本妇女“洗脑”,让她们加入国防妇会成为慰安妇,为日本在抗战时献上自己的一份力量。 1945年的秋天,东北的天空格外阴沉。日本宣布无条件投降的消息已经过去了一个月,但在许多中国东北的乡村,战争的余波仍旧像一阵阴魂不散的风,吹在每一个人的心头。 在辽宁辽阳附近的一个小村落,村民们第一次见到了那些“被遗弃的女人”。她们穿着破旧的和服,脸色苍白,眼神中带着惶恐与羞耻。 没人知道她们从哪里来,只听说是被关押在日军的“慰安所”,战争结束后,日军逃跑时将她们抛弃在半路。 村里的老人们起初不敢靠近,妇女们更是愤怒地指着她们骂:“这是侵略者!” 但很快,有些年轻人发现,她们中有的人甚至不会说日语,她们被日本军人从九州、东京等地骗来,打着“加入国防妇会”的旗号,说是要“支援前线”,谁知最后竟沦为军人的玩物。 1932年,日本国内曾广泛开展“国防妇会”运动。许多日本女性被灌输“为天皇效忠,为帝国献身”的思想。18岁的木村花子就是其中一人。 她本来是长崎一名茶馆学徒,憧憬着有一天能穿上漂亮的振袖嫁人。可在“妇会干部”的游说下,她被告知可以“支援大东亚圣战”,为前线士兵带去“慰藉”。 花子当时天真地以为,自己不过是去做缝纫、做炊事,或者唱歌跳舞。 可是,当她跟随部队来到东北,才发现所谓的“支援”,就是被迫成为慰安妇。抵抗?是徒劳的。她亲眼看到有女孩拒绝,被军人当场打死。恐惧与无助让她不得不屈服。 这样的故事,不止发生在花子身上。上万名日本妇女被骗、被迫,成为战争机器的一部分。她们的青春,在屈辱中被碾碎。 1945年8月,日本战败。驻守东北的关东军仓皇撤退,几乎带走了所有能带走的物资,却唯独将这些慰安妇丢弃在荒野之中。 花子记得很清楚,那天她们被驱赶到一条荒废的铁道边,军官冷冷地说了一句:“战败了,你们自生自灭吧。”然后,几十辆军车扬长而去,只留下一群哭喊的女人。 没有食物,没有去处,更没有归路。她们是战败国的“污点”,日本政府再也不会接纳她们。于是,成千上万的日本慰安妇被迫在中国东北的土地上,开始了命运的转折。 起初,东北百姓对这些女人是充满敌意的。谁的亲人没有死在日军的刺刀下?谁没有被战火烧毁过家园?当看到穿着和服、说着蹩脚中文的女人时,愤怒与仇恨几乎要将他们吞没。 但随着时间推移,情况渐渐发生变化。女人们开始帮村民做农活,洗衣、烧火,甚至在秋收时和大家一起下地。她们用笨拙的手学着插秧、割谷子,脸晒得通红,手磨出血泡。 花子在辽阳的这个小村落里,认识了一个叫刘三的年轻农民。刘三的父亲死在抗战中,母亲早亡,家里只剩下他和一个瞎眼的妹妹。 起初,刘三对花子十分冷漠,觉得她象征着仇敌。但一次秋收后,妹妹生病,花子冒雨去山上采草药,才挽救了妹妹的性命。 “她和那些拿枪的人不一样。”刘三的心渐渐动摇了。 到1947年,村里已有不少日本女人与中国男人成婚,逐渐融入了当地的生活。有人说这是“无奈”,有人说是“宿命”。 但不可否认的是,在那个战乱之后的废墟时代,她们和东北汉子们一样,都只是在寻找一丝活下去的希望。 根据当时的一些统计,战后至少有20万日本慰安妇被抛弃在中国,其中约有11万最终嫁给了中国百姓。 她们的命运复杂:有人被接受,有人遭排斥,有人即使嫁了人,也一辈子不敢承认自己的身份。 花子一生都没再回到日本。她生了两个儿子,勤劳过日子。村里的人早已不再称她“日本女人”,而是叫她“花子婶”。 只是,在她年老时,常常会独自坐在门槛上,轻声哼起家乡的歌谣。儿孙们听不懂,却能从她眼里看到泪光。