今天大阅兵,“杨靖宇支队”的旗帜这个镜头央视给了23秒,一开始我有点懵不明白原因,而当我查完资料后直接哭了… 9月3日北京天安门广场,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的大阅兵现场,战旗方阵如潮水般涌出,每一面战旗背后都是一段血与火的历史。 但当“杨靖宇支队”的红旗在CCTV镜头前定格了整整23秒,很多人和我一样愣住了:这面旗帜,为什么能占据如此“黄金时间”?直到翻开历史,我才明白,这23秒,是14年冰雪长夜、三万人血与骨的浓缩,是一个民族不愿低头的倔强。 在这次阅兵中,东南西北中五大战区的80面抗战英模部队旗帜齐聚一堂,象征着中华民族从苦难中走来的脊梁。每一面旗都有名字、有故事、有牺牲。但“杨靖宇支队”的旗帜,却意外地被央视镜头定格了整整23秒,几乎是其他旗帜的三倍时间。这不是随机分配的镜头资源,而是一次有意的致敬。 许多观众第一时间并不知道这面旗帜的分量,只觉得名字熟,却说不上来为什么耳熟。但当你点开资料,才发现这不是一般的“熟人”,这是中国抗战史上最早、最苦、最惨烈、最坚韧的一支队伍。 从1931年“九一八”事变全民族抗战尚未展开时,他们就已经在白山黑水间举起了反抗的旗帜。没有后方支援,没有充足补给,没有温暖的营帐,只有零下四十度的林海雪原,只有树皮野草和冰雪混合的食物,只有一腔不肯低头的热血。他们不是在打仗,是在拼命。 央视这23秒,不是为了讲一个英雄的故事,而是要我们看清一段被我们差点遗忘的历史:东北抗联,整整打了14年抗战,是全国范围内最早开火、最晚停火的武装力量。三万人上山打游击,抗战胜利后,只剩三百人活着回来。这样的牺牲,如果不被铭记,那镜头还能有意义吗? 这支队伍的灵魂人物,是杨靖宇,他不是电影里那种有勋章闪耀的将军,他没有军衔,连像样的军装都没有。但所有人都叫他“将军”,不是因为头上的帽徽,而是因为他那副宁死不屈的骨头。 1940年2月23日,杨靖宇在吉林濛江县被上百名日伪军包围。那时候他已经好几天滴米未进,发着高烧,脚上是破棉鞋,身陷齐腰积雪。日军劝降,他一句不回。枪声是他最后的回应。 他靠着一棵树,双枪还击,直到弹尽人亡。日军指挥官岸谷隆一郎不明白,一个人怎么能在这种环境下坚持这么久,干脆下令解剖他的遗体,结果发现他的胃里没有一粒粮食,只有棉絮、树皮和草根。敌人都不得不敬礼:“虽是敌人,睹其壮烈,亦为之感叹。” 这种抗战,不是你我想象的“热血激情”,而是冰冷、饥饿、孤独、死亡,是在没有希望的地方,硬生生把希望活出来。 杨靖宇不是一个人,他是整个东北抗联的缩影。他和他的战士们,用生命扛住了日本侵略者长达14年,拖住了80万日伪军,为全国抗战赢得了时间和空间,所以央视的镜头不是在“给他面子”,那是我们欠他的一个沉默的敬礼。 抗战胜利后杨靖宇的名字被永久镌刻,他的老部队被命名为“杨靖宇支队”,成为东北民主联军的主力,在辽沈战役等关键战役中继续冲锋。今天这支部队的继承者是解放军第83集团军某重装合成旅,从抗洪抢险到海外维和,始终保持着“敢打敢拼”的传统。 他们换了装备、换了战术,甚至换了作战维度,但没换的是那股子“宁死不屈”的劲头。每次执行重大任务前,官兵们仍然会唱那首由杨靖宇亲自写下的军歌:“我们是东北抗日联合军,创造出联合军的第一路军……” 这不仅仅是情怀,这是精神传承。这些年,每当有灾难来袭,总能看到这支部队的身影。他们不只是“杨靖宇支队”的继承人,更是那段抗战精神的接力者。 你在哈尔滨、佳木斯、牡丹江走一圈,会发现“靖宇街”、“靖宇小学”、“靖宇公园”遍地皆是。整个东北,几乎用地名把他刻进了生活。这不是偶然,而是这片土地对英雄最朴素的怀念。 当我们看着阅兵式上那面红旗飘扬,23秒说长不长,说短不短,但足够我们从“懵”到“泪目”。它让我们记住,这些年我们过得安稳,不是因为世界温柔,而是因为总有人在严寒与饥饿中,替我们扛住了风雪。 今天的镜头定格,不是结束,而是提醒。提醒我们,哪怕历史走得再远,真正的英雄,永远值得我们驻足仰望。抗联精神不老,民族记忆不灭。那23秒,是一次穿越时空的敬礼,也是我们向未来继续前行的力量来源。 参考资料: 天安门前的杨靖宇支队战旗——从白山黑水到维和战场的血脉传承 2025-09-03 哈尔滨电视台新闻

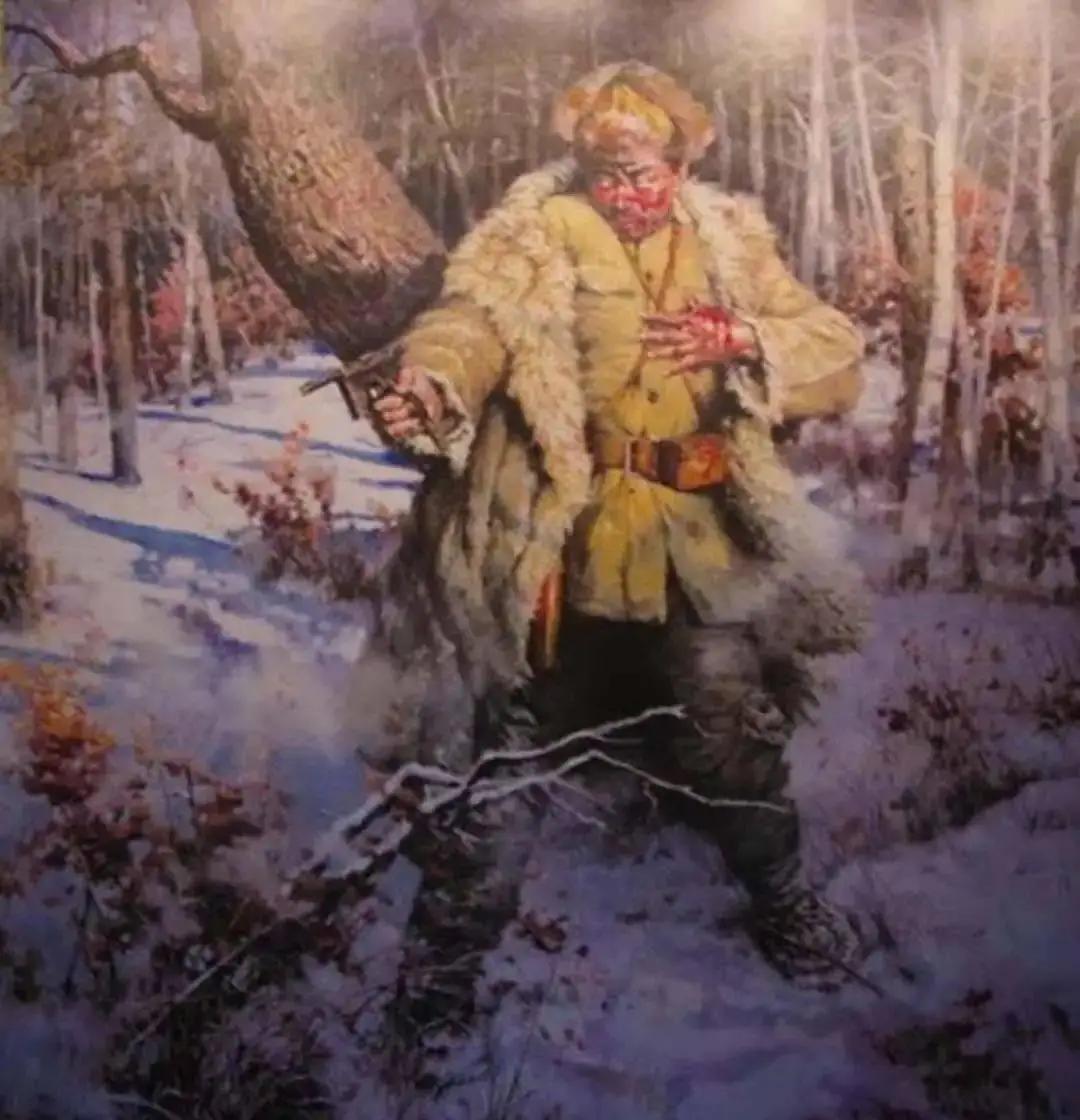

评论列表