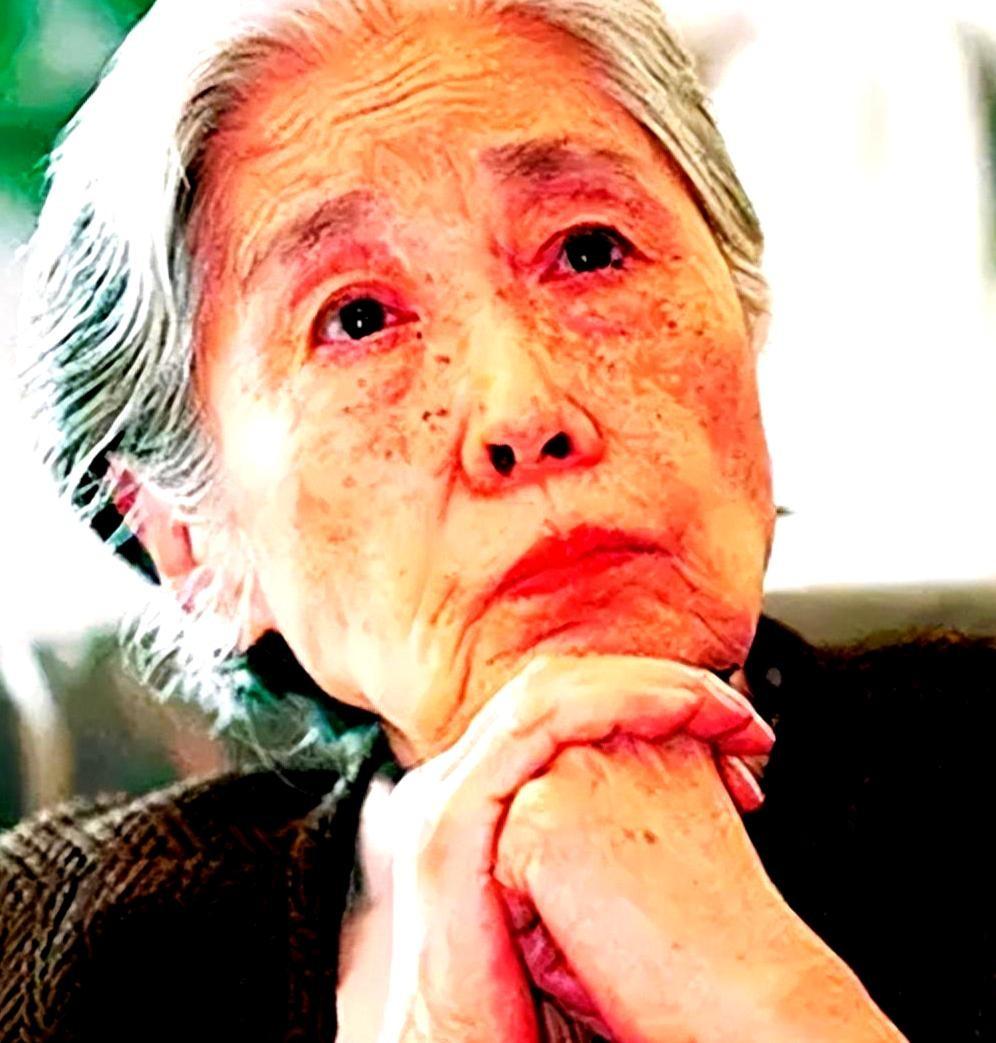

2006年,王光美女士与世长辞,两千五百位各界人士前来吊唁。弥留之际,她向女儿深深作揖,含泪低语:"尚有一桩心事,始终未能放下......" 【消息源自:《王光美与"幸福工程":一位革命女性的公益人生》2006-10-15 新华通讯社】 北京协和医院的病房里,85岁的王光美艰难地支起身子,对着女儿深深作了个揖。这个动作让女儿瞬间红了眼眶——她知道,母亲又在惦记那些贫困山区的母亲们了。"妈,您放心,'幸福工程'我会接着做。"女儿握住她枯瘦的手,感觉掌心传来轻微的颤抖。窗外秋阳正好,照在床头那本翻旧的账本上,密密麻麻记录着二十多年来帮扶过的贫困家庭。 时间倒回1921年的北平,外交官王治昌给刚出生的女儿取名"光美",纪念自己参加华盛顿会议的见闻。这个含着金汤匙出生的女孩,在北平最好的教会学校念书时,总爱把零花钱攒起来接济同学。"王光美又偷偷给食堂师傅塞钱了!"同学们常这样打趣。她只是笑笑,转身继续解那道全班都卡壳的数学题——后来在辅仁大学,她成了著名的"数学三王"之一。 1946年的夏天改变了一切。当美国密歇根大学的录取通知书摆在桌上时,24岁的王光美正听着收音机里国共谈判的最新消息。"光美同志,军调部需要翻译。"地下党同志的一句话,让她把留学申请塞进了抽屉。母亲急得直跺脚:"你这孩子,放着博士不读去当什么翻译?"她边收拾行李边答:"妈,现在中国更需要会讲英语的共产党员。" 在延安的窑洞里,这位北平大小姐第一次体会到什么叫"革命"。她穿着打补丁的军装,蹲在土灶前生火,被烟呛得直咳嗽。某天整理文件时,她读到《论共产党员的修养》,突然发现作者刘少奇就是昨天那个帮她提水的瘦高个。"这书是你写的?"她惊讶地问。对方搓着布满老茧的手,不好意思地笑了:"都是同志们实践的经验。"两年后,他们在西柏坡的土坯房里结了婚,婚宴只有一盆红烧肉。 新中国成立后,住进中南海的王光美依然保持着延安作风。有次工作人员看见她蹲在院子里削梨,连忙要帮忙。"不用,"她摆摆手,"少奇同志说过,自己的事情自己做。"那把水果刀后来跟着她度过了最艰难的岁月,也陪她走进改革开放后的贫困山区。1995年,74岁的王光美接过"幸福工程"主任的聘书时,从箱底翻出珍藏多年的翡翠茶碗:"把这些都卖了吧,山区母亲等着救命钱呢。" 在甘肃定西的土坯房里,她握着一位母亲龟裂的手,听对方说"养不起三个女娃"。回京后,她连夜修改帮扶方案:"要办扫盲班,教她们认字算账。"工作人员提醒:"主任,咱们资金......"她摘下老花镜:"把我那对乾隆花瓶也拍卖了。"二十年间,她变卖首饰字画筹款,走遍全国271个贫困县。有次在贵州晕倒在调研路上,醒来第一句话是:"刚才那个养蚕项目,得抓紧落实......" 2006年秋天,病床上的王光美已经说不出话,却坚持要看项目进度表。女儿含着泪一页页翻给她看:"妈,内蒙古又新开了三十个刺绣培训班。"老人浑浊的眼睛突然亮了一下,颤巍巍伸出三根手指。"您是说...要保证三百个学时?"女儿问。得到肯定的点头后,母女俩相视而笑,像当年在西柏坡核对土改数据时那样。 10月13日凌晨,这位传奇女性安详离世。追悼会上,来自宁夏的农妇王秀花哭着对记者说:"王主任去年还来教俺们种枸杞,说等丰收了给娃买新书包......"灵车经过长安街时,天空飘起细雨,路旁自发聚集的人群中,很多是穿着"幸福工程"文化衫的受助母亲。她们不知道,王光美临终前最后签的文件,是一份将个人存款全部捐给项目的遗嘱。 如今在甘肃临洮的"母亲水窖"旁,刻着王光美生前最爱说的话:"给母亲一滴水,她会还你一片海。"当地妇女们开办的合作社里,绣着牡丹的鞋垫正装箱发往沿海城市。柜台上的记账本第一页,还粘着当年那位老人来考察时的合影——照片里的她扶着农妇的肩膀,笑得像1946年那个放弃留学的姑娘一样明亮。

![今日安葬!愿逝者安息!瑶瑶走好![祈祷]你爸抱着你的儿子来送你了,河北25岁女孩](http://image.uczzd.cn/13304280141630243503.jpg?id=0)