江苏洋河酒厂股份有限公司(以下称“洋河股份”),曾以“绵柔型”白酒与“梦之蓝”系列在行业中独树一帜,是中国白酒市场上的“三巨头”之一。但在2025年夏季,一连串敏感信号表明:昔日“江苏一哥”正在经历一场前所未有的信任危机——董事长突然辞职、“史上最差”年报披露、业绩直线下滑、地方国资问责……这一切指向的是洋河股份似乎正走入一个深刻的调整期。

突然的转折:董事长更迭背后的疑云

2025年7月1日晚,洋河股份发布公告,董事长张联东因工作调整提出辞职,辞去董事长及相关委员会职务,不再担任公司及控股子公司任何职务。作为执掌洋河五年之久的核心人物,这一决定在市场与行业内引发不小震动。

仅隔数周之后,即7月21日,公司第八届董事会第十一会议决议一致通过:由原宿城区委副书记、区长顾宇出任新一任董事长,同时兼任战略委员会主任委员与提名委员会委员,任期与本届董事会一致。顾宇出生于1978年5月,比张联东年轻约10岁,亦拥有政府系统背景,与张联东身世颇为相似。

两位董事长均未直接从事白酒行业经营,与企业之间的“政商人才流通”路径再一次浮出水面。但如此时机的换帅,是否预示着洋河急图重塑增长动能?外界普遍认为,这不仅是一场人事更替,更是一场战略重构的序幕。

业绩崩盘:回归2017,营收净利双降

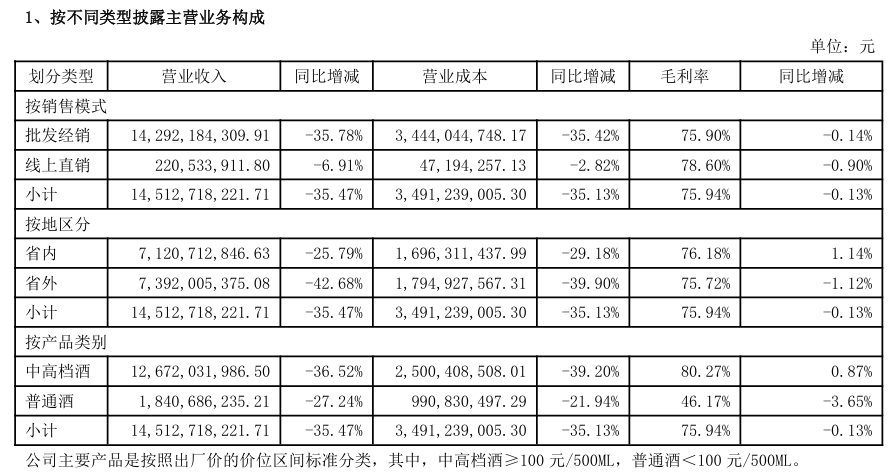

就在高层动荡的一面,另一面是业绩报告的沉重打击。4月底,洋河股份发布2024年年报:全年营业收入288.76亿元,同比下降12.83%;归属母公司净利润66.73亿元,同比暴跌33.37%,创上市以来最大跌幅,直接回到2017年利润水平。有财经媒体指出,2024年可谓“全线崩溃”:一季度至三季度尚有基础,但第四季度营业收入仅13.6亿元,同比下滑52.17%,净利润更是亏损19.05亿元。

若把2017年利润水平当作“历史对照”,洋河非但未实现持续增长,反而倒退了整整7至8年,让资本市场与投资者措手不及。此时市场对洋河连续几年“业绩结构优化”的喊话,显然难以回应这一次剧烈下滑。

费用投入仍高,渠道信心却在流失

更令人诧异的是,尽管业绩惨淡,洋河股份的销售费用却出现增长。2024年销售费用为55.16亿元,同比增长2.4%;管理费用上涨9.09%,财务费用增加19.04%;研发费用则暴跌63.2%,仅为1.05亿元。这反差表明,公司在营销上的“烧钱”节奏并未放慢,但并未带来明显转化。

对于渠道端而言,费用投入虽有支撑,但销量与信心显然不足。甚至在过去的2023年,洋河就因促销费用激增而被行业媒体批评“投产转换率低、品牌力不足”;合同负债持续下降,表明经销商推货意愿不强。

2025年一季度延续下滑态势:营收仅110.66亿元,同比下滑近32%;净利润36.37亿元,同比减少约40%。与此同时,研究报告指出,销售费用率与管理费用率的结构问题近期加重,可见转型效果尚未显现。

战略空转:高端化遇阻,大单品无力突围

张联东任期内曾推出“双名酒、多品牌”战略,明确推展洋河、双沟、贵酒为三大战略增长极,推动“海之蓝”、“梦之蓝M6+”等大单品,并推动智能酿造、数字化转型。然而,现实是高端产品销售承压明显,“中高档酒”营收下降14–15%。

业内报告更指出,高端白酒市场已呈“一超两强”格局,茅台、五粮液、泸州老窖三家合计市占高达90%以上,洋河在高端市场的突破几无余地。曾被寄予厚望的高端路线,反而积压渠道风险,却未显现结构性反转。

另一方面,虽然洋河有面向大众市场的新产品尝试,如售价59元的光瓶酒一度热销,但这似一时之效,并未形成稳定支撑。

国资押注与舆论拷问:地方财政与企业命运交织

洋河股份的大股东为江苏洋河集团,总持股34.18%,其背后是宿迁产业发展集团,最终由宿迁市政府控股。因此,一家白酒厂的业绩下滑,不只是市场议题,更关乎地方财政收入与经济信心。

据报道,宿迁市国资委已公开对洋河管理层提出问责,批评其“高投入低产出”的促销策略与渠道管理失衡,“这种模式已严重侵蚀经销商信心”。对于地方国企来说,利润回落意味着税收与分红缩水,财政预期受到挤压。

在高管薪酬方面,张联东与总裁钟雨收入分别下降约40万元,反映部分共担压力的姿态。

新掌门的挑战:在夹缝中寻找重生

顾宇的上任,注定将面对“四条战线”:稳住渠道体系、修复资本信任、优化费用结构,以及满足地方“稳收益”的分红预期。

然而,他并非投身酒业,而是一名典型的公务员出身,履历涵盖县级与区级领导职务。他能否在微妙的政商边界中,打造一个更加市场化的洋河,尚需时间验证。

与此同时,洋河已承诺2024–2026年现金分红比例不低于净利润的70%,且总额不低于70亿元。这在短期维稳上或具积极意义,却也可能限制公司在产品研发与品牌营销上的资金弹性。

洋河命题:制度错位还是战略迷失?

回顾整个事件,洋河的问题似乎不是某一项决策的失误,而是一场战略路径选择与现实市场之间的错位:一个擅于高频营销的白酒企业,未能在转型期调整打法;一位政府干部出身的董事长,也未能带领企业突破结构性竞争边界;而替补人选虽更年轻,仍在同一体系下延续传统路径。

更值得重读的是,洋河“亏在哪里”的问题。不是渠道不足,也不是品牌力消失,而是“战略转型与资源配置错位”:高价位产品受阻,低端快速产品尚无铺深;促销费用大,研发投入极低;高分红稳定市场,却可能削弱再投资能力。

未来的数年,将是洋河检验自身体制与策略适应性的关键期。若仅靠“换人”,难以止住业绩下滑;若能在顾宇任内梳理渠道效率、修正战略方向、平衡分红与研发投入,或将迎来重构希望。

洋河的未来,不只是一个企业如何翻身的故事,更是中国地方国企与资本市场共生关系的缩影。