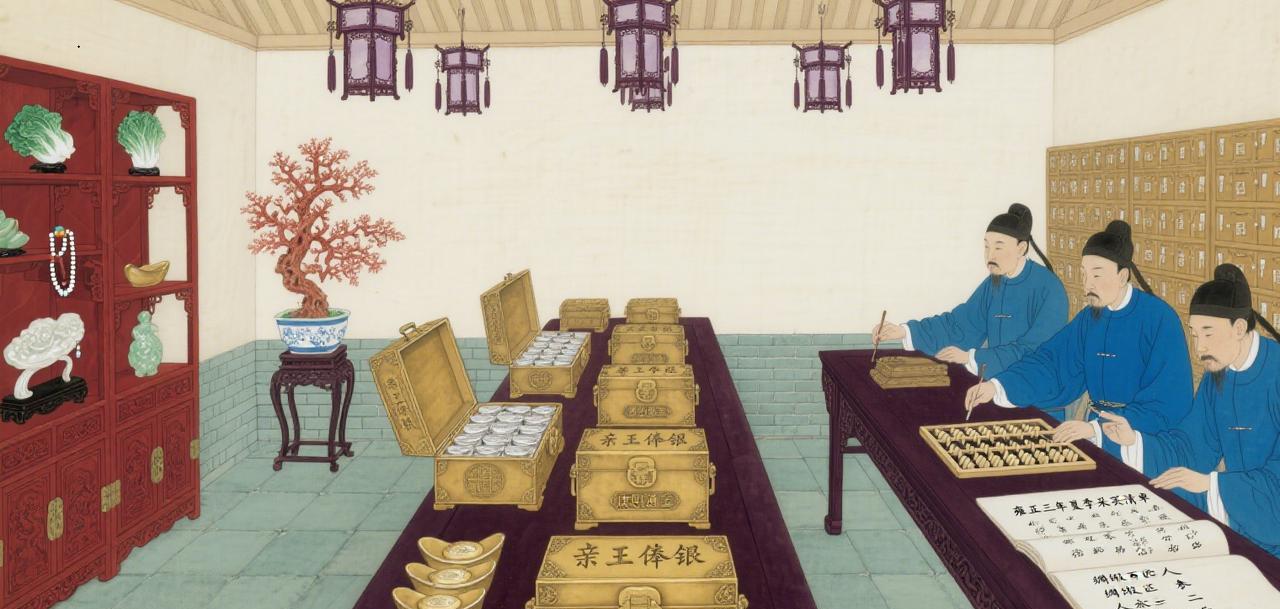

1735年,雍正帝驾崩,李卫知道自己的下场不会很好,于是哭晕在棺椁之前。乾隆仿佛看明白了他的心思,既赏赐珍珠,又册封其功名,此时,被安抚的李卫还不知道自己的新主子有多么的"坑爹",否则恐怕会哭死在灵堂里。 雍正刚走,整个紫禁城都是为他哀悼,不少大臣前来送别。 而在雍正帝的灵柩前,却有一位封疆大吏哭得肝肠寸断,竟至昏厥。 此人正是雍正朝红极一时的直隶总督李卫。 李卫的仕途,始于康熙五十六年。 他能当上官,不是凭借科举,而是因为他使江苏丰县富商之子。 年少时不爱诗书,只识得几个大字,却爱舞枪弄棒。 靠着家底殷实,他捐了个兵部员外郎的职位,踏入官场。 在这当时虽然这种情况也不少,但是却注定这样的入仕难免会遭他人口舌。 在户部郎中任上,他负责税银,竟公开张贴告示,揭露同僚收取额外费用的丑行,得罪了一大批人。 但同时却因这份不徇私情的刚直,被当时还是雍亲王的胤禛看上了。 雍正登基后,李卫的春天算是来了。 新帝锐意改革,急需实干之才。 而李卫直接被他任命被外放云南盐驿道,专司盐政。 盐税乃国库重要来源,却也是贪腐重灾区。 李卫到任后,上任就是三把火。 直接亲自带兵缉私,端掉数个私盐窝点,抓捕沈氏等大枭,盐税收入在他的政策肃清下开始增长。 处理好这件大事,雍正龙颜大悦,迅速提拔他为云南布政使。 不久,又调任浙江巡抚,仍兼管两浙盐政。 在浙江,他延续铁腕作风,打击私盐集团。 雍正五年,又被升任浙江总督,位高权重。 上任之后,他便开始立马投身,他修海塘、治水患、剿匪盗,将地方治理得井井有条。 雍正也正是因为看中了他铁面无私的品行,视他为心腹股肱,不断将重任给他,还让管理刑部尚书。 李卫也不负圣望,推行“养廉银”遏制贪污,清理积案,监管海关,为雍正朝的财政与吏治整顿立下汗马功劳。 他官至直隶总督,成为名副其实的封疆大吏。 然而,雍正十三年,雍正帝突然驾崩。 李卫闻讯,悲伤的赶回京师。 等他来的时候只能面对着灵堂和雍正的牌位哭诉,他想到过去的知遇之恩与莫测前途,痛苦到昏厥。 这一幕,这让新君乾隆看在眼中。 乾隆即位之初,根基未稳,这个时候他最需要一些老臣可以帮助自己,而李卫正是最合适的人选。 他亲自扶起李卫劝慰,不仅赏赐名贵的珊瑚朝珠,更加封他为太子太保,以示荣宠。 李卫感激涕零,以为新主宽仁,自己说不定还能维持现状。 然而,乾隆的“恩典”不过是权宜之计。 他与雍正的治国风格、用人喜好十分迥异。 雍正务实,重能力,不重出身,乾隆则更重文采、仪轨与出身门第,对李卫这等捐纳出身、不通文墨、性格粗直的“实干派”打心底里轻视。 李卫的耿直敢言,在雍正朝是优点,在乾隆朝却成了“不识时务”。 乾隆虽仍让他担任直隶总督,管理营田水利,但信任早就跟雍正不能比。 虽然李卫这人做事还是正直,但是不管怎么样,乾隆都是鸡蛋里挑骨头。 李卫弹劾诚亲王府护卫贪腐,乾隆表面支持,但背后是乾隆借李卫之手打击异己、树立权威。 李卫其实自己能感觉到异常,但是实在是没办法。 乾隆三年,李卫积劳成疾,开始咳嗽吐血。 乾隆虽然象征性地派御医诊治,却无济于事。 八月,他强撑病体随乾隆拜谒雍正泰陵,途中肝病发作。 十月,乾隆刚下令让他卸任回老家,结果走到半道上人没了,年仅五十一岁。 他去世后,乾隆下旨按总督礼制安葬,赐谥号“敏达”。 但这表面看似风光,实则是乾隆帝对他的“盖棺定论”。 既全了帝王体面,又彻底划清了界限。 更令人唏嘘的插曲发生在乾隆南巡期间。 行至浙江,乾隆得知当地百姓感念李卫当年治理盐政、整顿吏治的功绩,竟在西湖湖心亭为他立像纪念。 乾隆闻讯,非但不喜,反而龙颜大怒。 他当即下令,拆毁湖心亭,捣毁李卫塑像! 这一举动,彻底暴露了乾隆对李卫的真实态度, 李卫的悲剧在于,他所有的才干与功绩,终究抵不过新旧交替时帝王心术的翻云覆雨。 他的故事,是能臣的挽歌,更是封建王朝权力更迭下,个体命运如浮萍般飘零的深刻写照。 雍正朝的“敏达”之臣,最终在乾隆朝的冷漠与猜忌中,黯然落幕。 主要信源:(中国青年报——想当年丨《李卫当官》:不只是戏说)

评论列表