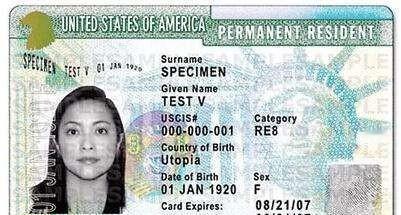

[中国赞]浙江温州,2006年,一女子获得美国绿卡后,长期居住美国,得知自己所在的村子要进行土地出让,每个村民都可以获得一笔不菲的补偿款后,又想回国分红,谁知后来村委会把她除名,剥夺了她的分红资格,女子大闹,她跑到镇政府,镇政府认为,村委会做的没错,随后她告到法院,法院的判决亮了。 (信源:央广网——浙江女子持美国“绿卡”欲回村分土地补偿费 法院不予支持) “我嫁去美国,拿了绿卡,可户口还在村里!凭什么不给我分红?”这话,陈美丽是站在村委会门口喊出来的,又气又不解。她曾是全村的骄傲,那个考出去的“金凤凰”,怎么也想不通,自己居然会被从小长大的家乡当成外人。 故事的起点,是十几年前那个让人眼红的“美国梦”。陈美丽成绩好,从村里一路考进大城市,最后嫁了个美国人,远渡重洋。村里人提起她,都觉得脸上有光。 可是,风光的背面是另一番光景。到了美国她才发现,日子远比想象中难熬。生活开销大,文化融不进去,婚姻也矛盾重重。她学的专业在那边派不上大用场,理想和现实的巨大落差,让她开始拼命想家。而她跟故乡的联系,也确实越来越淡。 起初,她是村里的榜样;后来,她回国的次数越来越少,电话也稀稀拉拉,那份骄傲就慢慢变成了失望。有乡亲背后议论,说她早忘了本。这些情感上的变化,早就为后来的冲突埋下了雷。 就在陈美丽国外生活失意、心里最需要慰藉的时候,一个消息传了过来:家乡的土地被征用,每个村民都能分到一大笔钱。这笔钱对她来说,不只是能解燃眉之急,更像一根救命稻草,一个能证明自己还没被故乡抛弃的证据。 谁知,她满怀期待地赶回来,却发现分红名单上根本没有自己的名字。这个冷冰冰的现实,把她对故乡仅存的那点温情幻想彻底打碎了。 陈美丽想不通。她认为自己的名字还在家里的户口本上,就是最好的证明。在她看来,这笔钱不光是钱,更是一种身份认可,是她和这片土地“落叶归根”式的连接。 更让她不忿的是,她听说有个远房亲戚,城里买了房,户口都迁走了,照样拿了分红。这种不患寡而患不均的委屈,让她认定村委会就是故意针对自己。 或许她也想起了村里那位德高望重的老华侨。人家早就入了外籍,可年年回乡捐钱修路,谁都发自内心地敬他、认他这个“自己人”。一对比,自己跟村里情感上的疏远,似乎就成了被区别对待的真正原因。 而村委会的逻辑简单又直接:“她都移民美国了,早就不算我们村的人了。”这句话听起来“铁面无私”,却也硬邦邦的,没了过去乡里乡亲互帮互助的那份人情味。 乡情和规矩谈不拢,最后只能上法庭。陈美丽把村委会告了,希望法律能给她一个公道。 法院审理细致,未仅关注户口。法官审查陈美丽在美国实际生活状况后,驳回其诉讼请求。判决核心理由明确:陈美丽在美国定居多年且持有绿卡,不再依靠村里土地作基本生活保障,因此不能享有村集体的收益。 该判决表明,法律认定“村民”,看的是与集体的实际权利义务关系,而非户口。 判决一出,议论四起。有人觉得法院判得对,说白了,“甘蔗没有两头甜”,你不能既想享受国外的生活,又惦记着国内的福利,这对留守在村里的人不公平。 但也有人同情陈美丽,觉得判决虽然合法,但道理上有点“不近人情”。她在外面过得不容易,回头想靠家里一把,却被规则冷冰冰地挡在门外,未免太残酷。 对陈美丽来说,输掉官司,可能不只是一笔钱的事,更是输掉了对故乡的最后一点念想。她那个“家乡人”的身份,似乎也随着法槌落下而彻底崩塌了。她曾拼命追逐的美国梦,成了一副甩不掉的担子;而她曾渴望回归的故乡,也成了一个回不去的港湾。 这个故事提醒了很多人,自己的选择要自己承担后果。但它也留下一个更棘手的问题:在全球化和人口流动越来越频繁的今天,我们到底该用什么来界定一个“集体成员”的身份?又该怎么在冰冷的规则和温暖的人情之间,找到一个合适的平衡点呢?