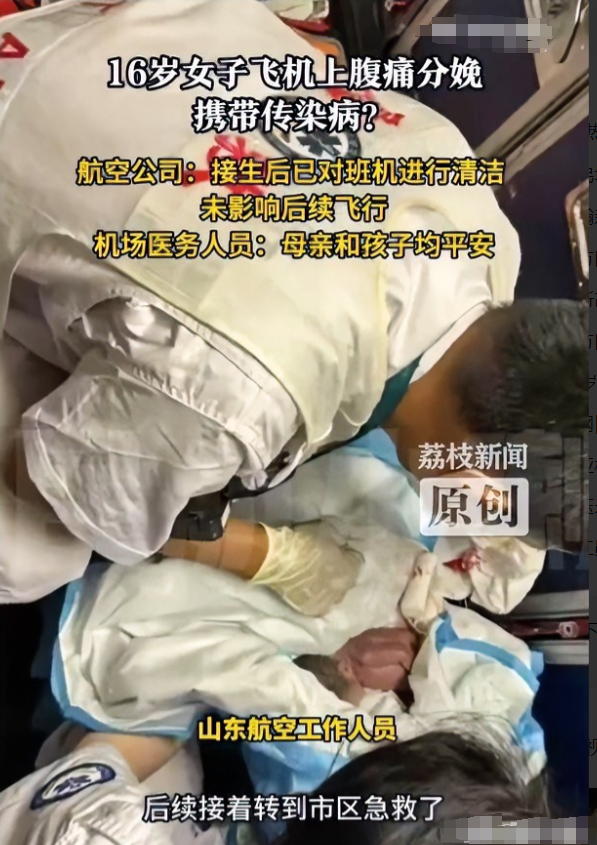

16岁怀孕6个月的女孩乘坐山东航空,刚上飞机就觉得腹痛难忍。机组人员配合地面立刻进行接生,虽然航班延误,但好在母女平安。可产妇被送医之后,却被检查出来有传染病!机上乘客提心吊胆。

2025年7月16日下午,山东航空一航班的乘客们正准备登机。谁也没想到这趟飞往青岛的常规旅程,会因为一个16岁的独行女孩而彻底改写。

下午两点五十五分,机舱里一切如常,直到乘务员发现了蜷缩在座位上的那位少女。她捂着肚子神情痛苦,身下甚至渗出了血迹。乘务员立刻判断,这名目测已怀孕六个月的女孩即将早产。机组的反应相当迅速:广播寻医、联系地面急救,同时果断停止登机,已登机的乘客则被请回候机厅。

他们用毛毯在客舱后部隔出了一片临时的“产房”。从发现异常到婴儿的第一声啼哭,只用了短短二十三分钟。下午三点十八分,女孩顺利产下一名女婴。乘务长跪在地上,小心翼翼地托着那个脆弱的新生命。

几乎同一时间地面急救人员也带着专业产包赶到,跪在登机廊桥上为新生儿实施心肺复苏。整个过程中,机舱里异常安静,乘客们默默让出通道,甚至有阿姨主动递上温水和毛巾。这份集体默契让先前因延误而起的一些抱怨声,显得微不足道。

然而母女平安的温情故事,很快就有了另一个版本。当母婴被送往海口市妇幼保健院后,一则传闻开始发酵:医院提醒接触过产妇血液的机组人员,产妇疑似携带传染病,建议他们尽快检查并服用阻断药。

这一下事件的性质就变了。原本的人性光辉叙事,迅速被“公共安全”的焦虑所取代。面对媒体追问,机场医务室三缄其口,而医院也选择不报警,理由是需要保护未成年人隐私,并且医疗行为遵循“年满14周岁且自愿”的原则。

法律间的张力,瞬间点燃了舆论,部分乘客和网友认为,个人隐私不应凌驾于公共健康之上,他们有权知道自己是否曾暴露在风险中。对女孩的同情也开始掺杂着道德评判,“太不自爱了”的声音此起彼伏。而她独自乘机、家人全程缺位、其父母甚至声称被航司拉黑等细节,进一步暴露出背后监护缺失和社会支持系统的漏洞。

舆论的漩涡之外,一个更根本的问题浮出水面:一个年仅16岁、怀孕已达六个月的女孩,是怎么独自一人通过所有安检并登上飞机的?我们的值机柜台、安检通道,层层关卡,为何没能识别出这位需要特殊关注的旅客?

翻看规定只笼统地要求“特殊旅客需提前申请服务”。这种依赖旅客自觉申报的模式,在现实中显然不够用。对比之下美国运输部要求怀孕36周以上的旅客提供医生证明,新加坡一机场甚至设有孕妇专用安检通道。我们的制度设计在前端预防上似乎慢了一拍。如果当初多一句“是否需要帮助”的问询,或许多一分安检员的留意,这场空中的惊心动魄本可以避免。

更进一步看海口120急救中心透露,近年来未成年人非意愿妊娠的求助案例正在增多。这起机舱产女事件,不过是冰山一角。它所揭示的教育缺位和家庭监护失职,其长期社会危害,远比一趟航班延误要严重得多。

好在危机也催生了改变。事件后多家航空公司开始修订特殊旅客服务手册,机场也计划增设医疗咨询台,为有潜在风险的旅客提供预检。这些变化标志着我们的社会治理,正尝试从被动的“事后补救”,转向更积极的“前端预防”。

最终这趟航班在青岛平安落地,“厚道山航”的标语静静地立在到达口。母婴平安的结局让人欣慰,但它留下的拷问远未结束。一场突发的生命降生,成了一次全方位的社会压力测试。

它恰好照出了我们这个时代一个核心的难题:当个体隐私与公共安全、人性关怀与规章制度发生碰撞时,我们该如何找到那个平衡点?如何让制度既有力度又不失温度,这或许才是这场空中意外,留给我们最深刻的思考。

信源:荔枝新闻