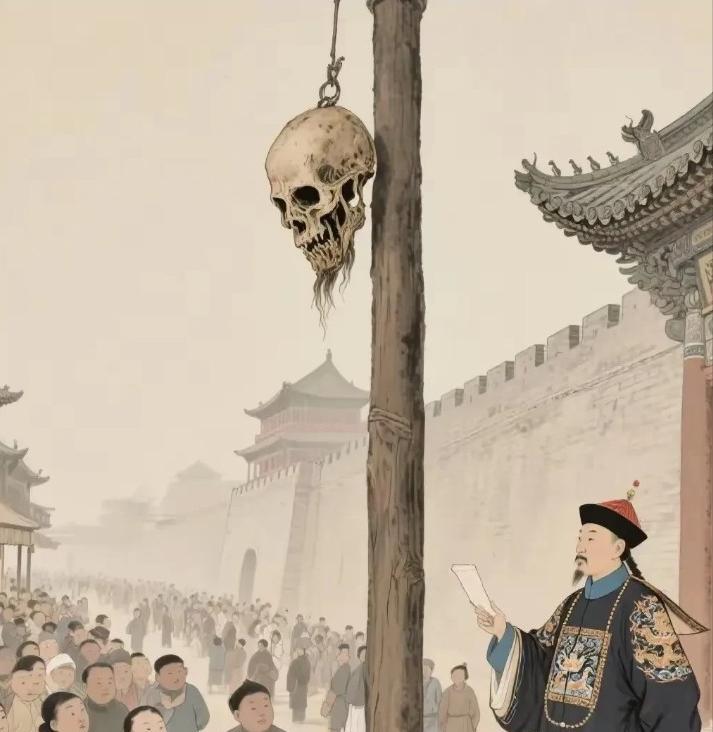

1726年冬天,北京菜市口,一颗血淋淋的人头挂在杆上,风吹日晒,乌鸦盘旋,路人绕道而行。没有人敢多看一眼。这颗人头,就这么挂了十年。从雍正三年一直到乾隆元年。这不是普通犯人的尸首,而是汪景祺,年羹尧的红人、文字奴才、清朝士林中最“会拍马”的文士。他为什么被杀?又为什么挂那么久?背后,是帝王心术的冰冷布局。 1725年,年羹尧还风光无限,是西北战功卓著的封疆大吏,兵权在握,权倾朝野。可权力到了顶点,也到了危险线。雍正对他越来越不放心。密折频发,命令紧跟,削职、夺兵、逼检讨,一步步压榨。 汪景祺,这个文士,就站在风暴中心。 他是浙江杭州人,出身士族,靠科举入仕不顺,转头攀附年羹尧。写文案,颂功德,为年氏塑像立传,写下《西征随笔》等文件,把年羹尧吹得天花乱坠。他擅长造势,编排语言,把年羹尧捧成了“再造社稷”的英雄。 可惜,这样的“狗头军师”,一旦主子出事,便是第一批被清算的对象。 1726年正月,年羹尧在狱中自杀。雍正没松口气,反而趁热打铁,要挖干净所有“年党余毒”。汪景祺,就这样成了目标。 汪景祺真正惹祸的,不是谋反,不是通敌,而是嘴巴太甜、笔头太快。 《西征随笔》这本小册子,在年羹尧生前是捧臭脚的样本,在其死后却成了“妖言惑众”的铁证。书中一句“年公不世出之材,帝王不遇之才”,让雍正龙颜大怒,认为这是在影射皇帝无能。 文字狱,在清代尤其锋利。汪景祺的文才本是饭碗,却成了刽子手的刀柄。 1726年十二月十八,汪景祺被押赴刑场。不是普通斩首,而是“枭首示众”。他的人头被砍下,挂在菜市口高杆上,写着“年党余孽,惑众罪人”。他的妻子流放黑龙江为奴,兄弟发配宁古塔,族人清查,家产抄没。 而那颗头颅,就这样挂在那里,成了北京老百姓茶余饭后的谈资,也成了士人心头的噩梦。 正常情况,首级最多挂几天就收回。但汪景祺的头,却挂了十年。 风吹、雨打、晒干、腐烂,换了绢布,重新包裹,再挂回去。这不是示众,这是警告。雍正不是不讲法度,而是用“杀一人,震百官”的方式,把帝王心术演得透彻。 文人最怕的不是死,是被打入“文字狱”。汪景祺死得不冤,他是“典型”,也是“样本”。雍正要让朝中所有阿谀之人、党附之流、笔杆谋官者知道:靠权势爬上去的,必将一起跌下来;靠文字谋荣宠的,终将被文字害死。 这一挂,吓得多少书生封笔、多少士子不敢修史、多少官员不敢投帖? 这一挂,也稳住了雍正的政治节奏。他除掉了年羹尧,也连根拔除了“年党遗风”。朝堂肃清,吏治收拢。 可那颗人头,仍挂在风中,不停转动,如幽灵,如诅咒。 1735年,雍正驾崩,乾隆即位。 隔年,一位左都御史孙国玺上疏,说菜市口那颗头还在挂着,已经变得人不人鬼不鬼,风化干瘪,吓坏路人,也有失圣朝仁政。乾隆不想再沿用父皇那种“恐怖统治”,立即批准摘下、收殓,予以安葬。 这一年,距离汪景祺被杀,正好十年。 汪家的命运,也悄然松动。妻子获赦,子孙不再受连累。但他们已经彻底退出了士林,像被封存的“警世书”,再也没有声响。 而那段“文字逼死文人”的历史,被慢慢遗忘,直到后人写史,才又翻出那颗头——挂了十年,冻住了一个时代。 汪景祺,不是名臣,也不是英雄,他是一个时代的“顺风笔杆子”。他懂得借风生势,也懂得拍马得利,可他忘了:皇帝要的,不是忠诚的文士,而是可以随时丢弃的工具。 年羹尧死后七天,他就被推出去祭刀。那颗人头,在风里晒了十年,每一寸裂痕都写着四个字:皇恩难测。 他死于文字,也被文字记录。他的故事,不只是汪景祺的命运,更是所有依附权贵者的写照。拍马容易,落地难。雍正杀的是人,却也杀尽天下人的幻想。

评论列表