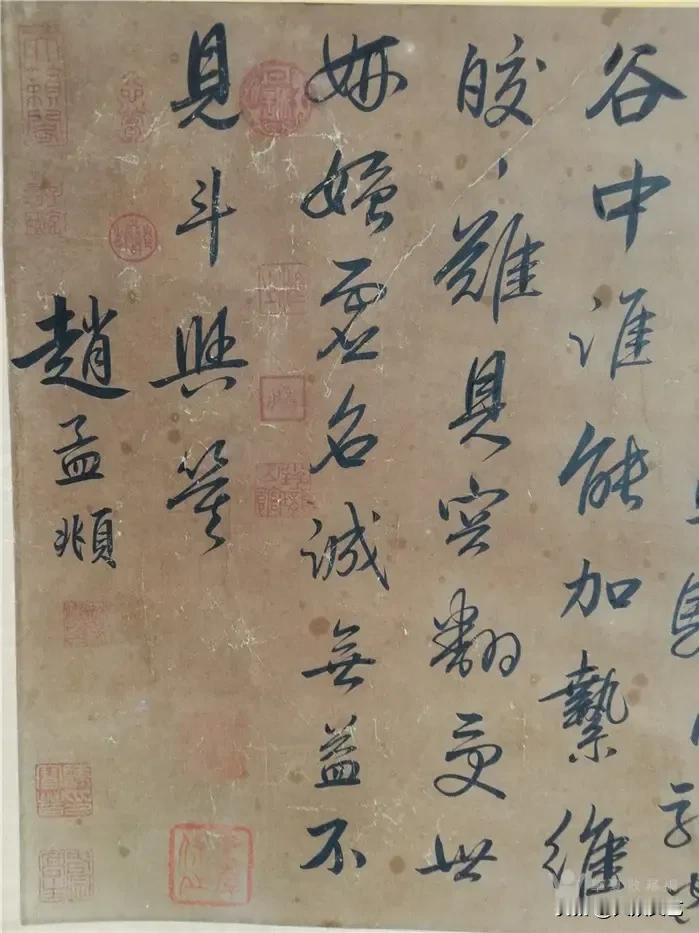

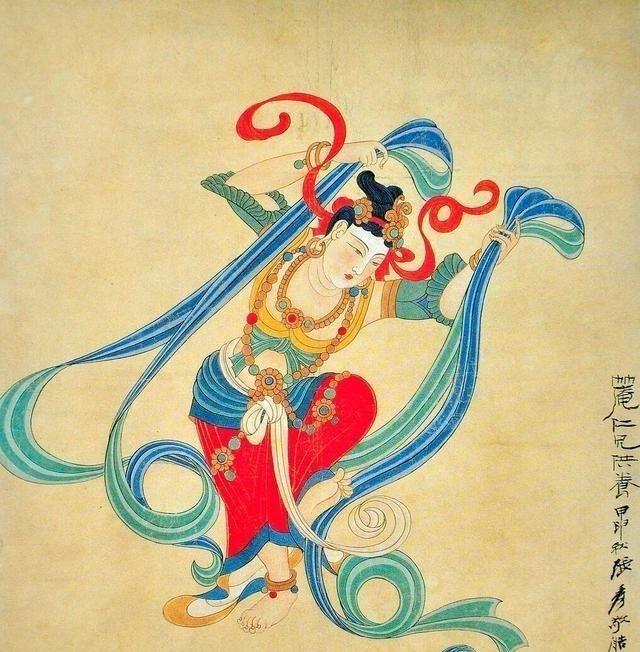

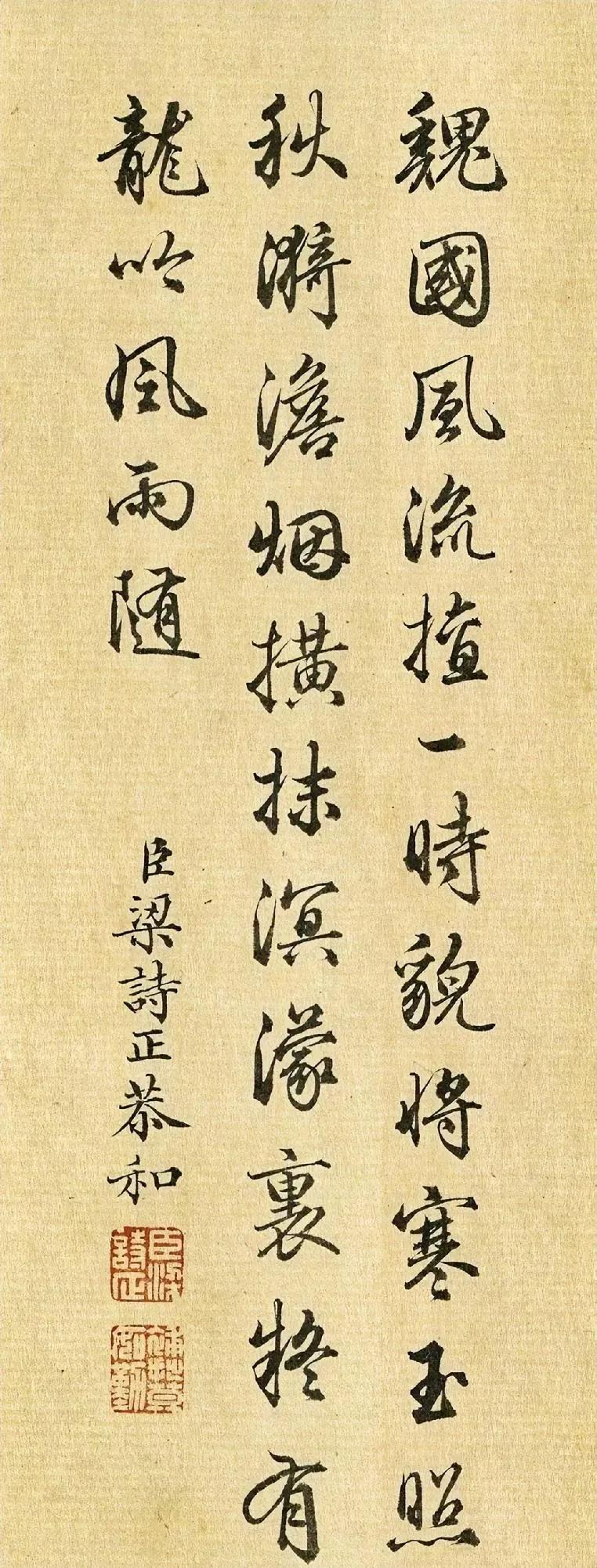

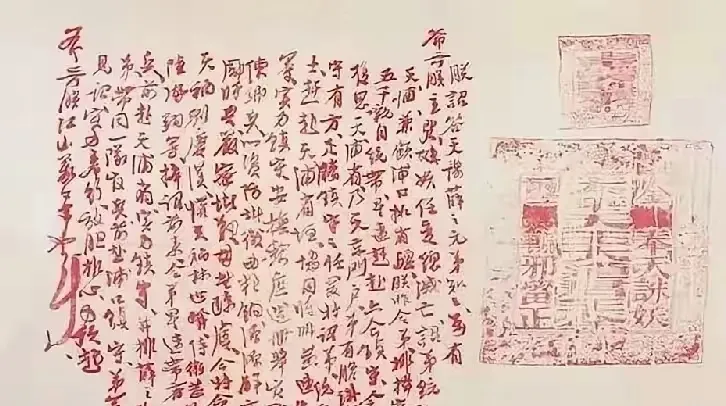

1937年,徐悲鸿在香港时,遇到一个德国人售卖四箱古画,当徐悲鸿看到第三箱时,突然大喊一声:“下面的不看了,我就要这一件!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1936年夏,徐悲鸿受邀赴香港举办个人画展,这一年,他的画声名远播,展览前后宾客络绎,朋友圈日益广泛。 一次赴友人许地山夫妇家中作客,饭后闲谈中,主人才随口提起一位居港的德国妇人马丁夫人正欲出手父亲生前在华所收的古书画,整整四箱,尚未找到合适买主,徐悲鸿听到这句话时,神色微动,兴致悄然滋生。 许地山代为联络,几日后安排了会面,马丁夫人身材高挑,谈吐冷静,她将四只木箱一字排开,请这位声名显赫的中国画家过目,画作皆经丝绸包裹,层层摞起。 前两箱多是花鸟山水,虽工整细致,却未引起太多兴趣,徐悲鸿不动声色,目光如水般滑过层层画轴,不作评价。 等到第三箱揭开,他的手指在一卷墨色沉静的绢本上顿住,展开画面,一幅长达三米的白描人物画赫然在前,纸上人物神态各异,步伐整齐,一股庄严肃穆之气扑面而来。 他呼吸一紧,沉默地凝视片刻,然后提出要立即购买,马丁夫人察觉异常,迟疑片刻后提出要以七幅徐悲鸿的精品画作为交换条件,经过一番交涉,双方达成协议,这件古画遂归徐悲鸿所有。 回到住所后,徐悲鸿将画卷平铺于案前,反复揣摩,他确认这绝非普通画工之作,其线条劲健圆融,人物动态流畅统一,具有极为明显的唐代“吴家样”风格。 他依据画中神仙数目,命名为《八十七神仙卷》,并特意刻制“悲鸿生命”印章盖于画面边角,以示珍重。 1937年,画展归来后不久,徐悲鸿在南京邀请张大千、谢稚柳等艺术大家共同鉴赏此画,众人打开卷轴之时,齐声赞叹。 张大千推断其年代极可能为唐武宗年间,线条之流动、构图之博大、神情之妙不可言,均远胜宋人作品。 谢稚柳更指出其画法中保留了隋唐壁画的神采,极近吴道子遗风,徐悲鸿欣喜若狂,于跋中写下,这画之艺术水准堪与欧洲古典艺术巅峰比肩,堪称中外共尊之作。 1939年,他将画作带至新加坡,在个人画展中筹得大量抗战捐款,画作虽未展出,却始终随身携带,不离不弃。 战局骤变,太平洋战火突至,日军迅速攻占新加坡,徐悲鸿决定辗转返回内地,途经缅甸,历时数月,方抵云南昆明。 彼时昆明战事频仍,空袭不断,1942年春,一次空袭警报解除后,他返回办公室时发现储藏箱被撬,所藏画作尽失,连同《八十七神仙卷》在内的三十余件珍藏荡然无存。 他面色惨白,当场昏厥,此后数日焦躁不安,彻夜难眠,从此落下高血压之病,两年后,身在重庆的徐悲鸿突然收到学生卢荫寰的信,她在成都一位友人家中无意中见到了那幅失踪已久的画卷。 她曾临摹过此画,一眼认出,徐悲鸿得信如获至宝,却并未亲自前往,他担心消息泄露,引起持画者警觉,反而将画作毁损。 此时,一位曾在新加坡相识的刘将军前来拜访,听闻情况后自愿代徐悲鸿赴成都斡旋,几经交涉,持画者索价二十万银元,并追加十幅徐悲鸿画作为交换条件,徐悲鸿无力计较,对着病体奋笔疾画,终于如数交付。 画卷重回眼前那一刻,他双手颤抖,缓缓展开绢面,那八十七位神仙依旧安然列队,神情不改,衣袂生风,画上原有的印章与题跋已被割去,所幸整体完好,他伫立良久,提笔赋诗一首,以铭此段刻骨记忆。 后来的岁月里,《八十七神仙卷》始终贴身收藏,成为他晚年精神依托之一,1953年,徐悲鸿突发脑溢血逝世。 他的遗愿中写明,将毕生所藏千余件画作、书籍与文物捐献国家,《八十七神仙卷》也终于得以入藏国家文物殿堂,艺术的火种借由一人执念传承下去,流芳百世。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国美术家网——让徐悲鸿破产的国宝文物:八十七神仙卷