近日,中日友好医院胸外科前副主任医师肖飞因手术期间离场事件引发广泛讨论。这一案例将"主刀医生能否短暂离开患者"这一专业问题推向公众视野,同时折射出医疗体系中的资源分配困境与职业伦理挑战。

医学界的常规操作与例外情况根据多位三甲医院外科医生和麻醉医生的说法,主刀医生在特定条件下短暂离场并非罕见现象。临床实践中存在三种常见情形:一是手术开皮时间与查房时间冲突;二是医生因连续手术需要短暂用餐休息;三是高年资医生同时管理多台手术时,由助手完成前期准备工作。但这些情况都有一个重要前提——手术室内必须有主刀医生指定的同科室其他医生全程在场。

麻醉科医生指出,从患者麻醉到手术开始的"空窗期",20-40分钟的等待在有麻醉医师监护的情况下通常不会造成严重后果。不同手术类型所需准备时间差异较大,脑外科等复杂手术可能需要长达一小时的术前准备,这段时间主刀医生可以不在场。但专业共识强调,麻醉状态本身就存在风险,离场时间越长,患者面临的潜在风险越大。

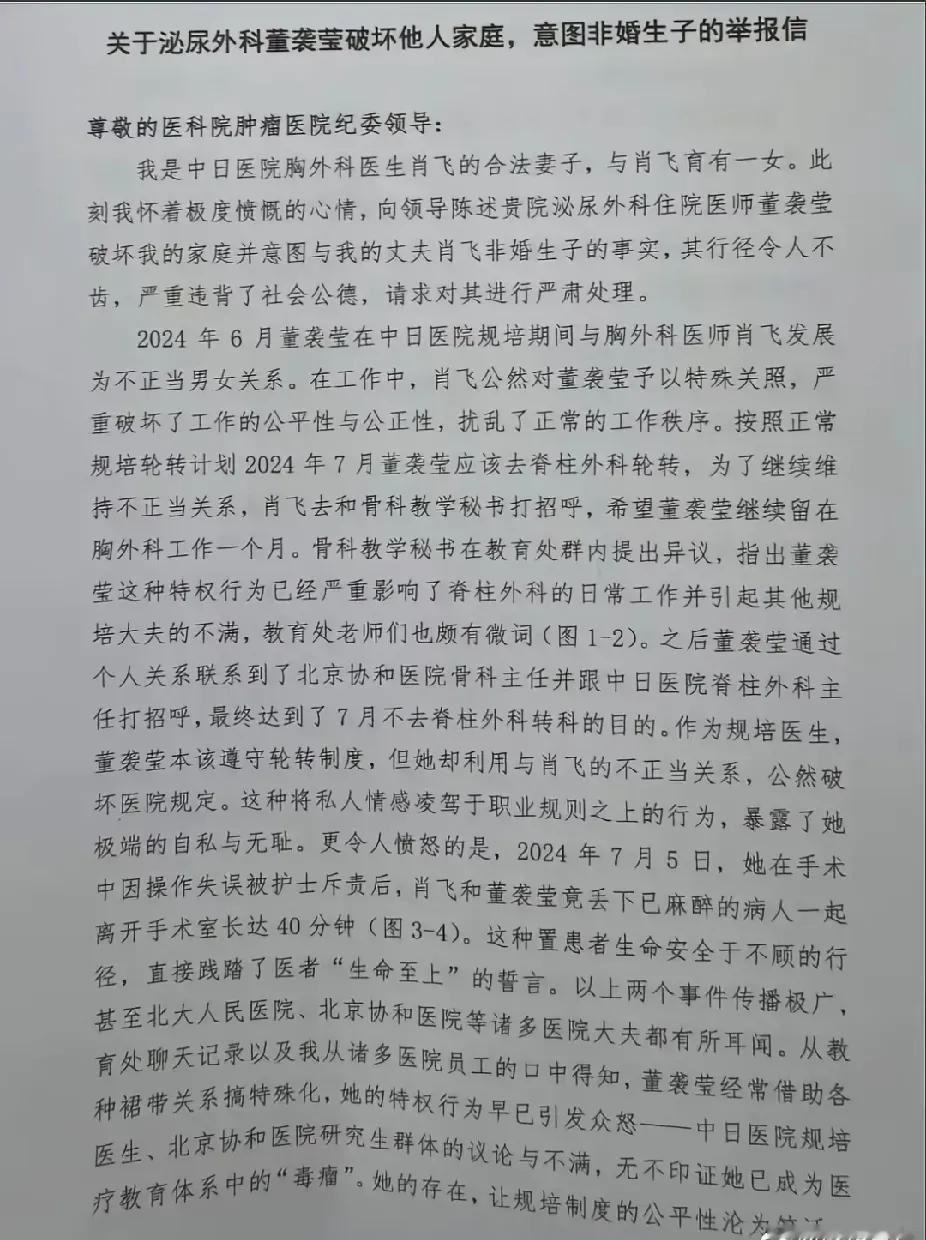

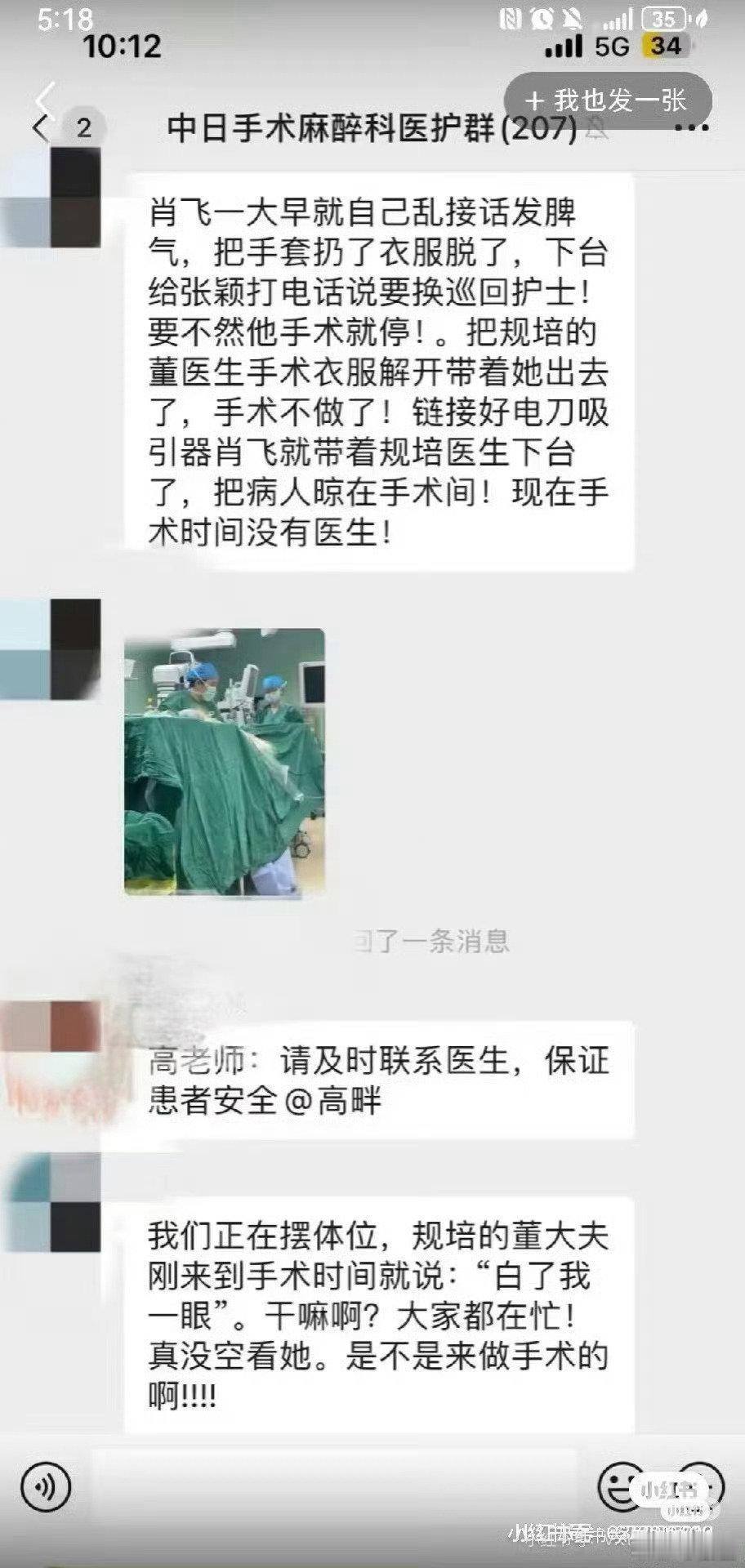

肖飞事件的争议焦点争议的核心在于肖飞离场时手术室是否留有具备资质的医务人员。据举报材料称,肖飞因与护士发生争执,携规培住院医师同时离开手术室达40分钟(肖飞本人声称仅10-20分钟),导致麻醉后的患者无人监护。多位医疗专家指出,这种"双离场"行为已构成严重违规,违反了国家卫健委《手术质量安全提升行动方案》中关于"主要术者和麻醉医师全程在场"的规定。

医疗体系的结构性矛盾事件背后折射出医疗资源分配的结构性矛盾。正如专家所言,"主刀医生是稀缺资源",一位知名外科医生每天可能需要完成6-8台手术。为提高效率,医疗机构形成了由助手完成前期工作、主刀医生负责关键步骤的运作模式。这种"接力式"手术安排虽提升了医疗资源利用率,但也模糊了责任边界,为医疗安全埋下隐患。

职业伦理的底线思考无论医疗体系存在何种现实困难,患者安全始终是不可逾越的红线。医疗界人士强调,主刀医生作为第一责任人,必须确保手术全程有资质医师在场。即使因身体不适需要短暂调整,也应做好交接工作,而非完全脱岗。此事件引发的讨论已超越个案范畴,促使行业重新审视手术室管理制度、医疗资源配置与职业伦理建设等深层问题。

目前,国家卫健委已成立调查组介入此事。无论最终调查结果如何,这起争议都为医疗行业敲响了警钟——在追求医疗效率的同时,必须坚守"患者生命至上"这一不可动摇的职业底线。