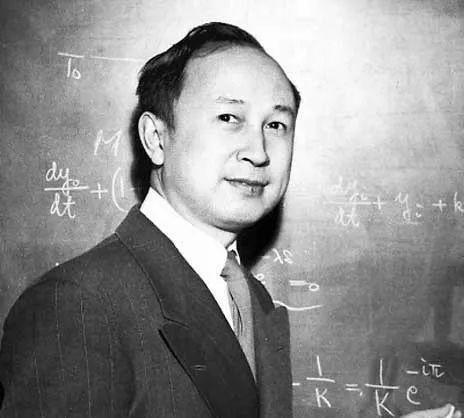

钱学森、杨振宁两位科学家谁更伟大!钱学森,中国工程院院士,享年98岁![横脸笑]

钱学森、杨振宁两位科学家谁更伟大!钱学森,中国工程院院士,享年98岁![横脸笑]1957年的秋天,斯德哥尔摩音乐厅里响起掌声,31岁的杨振宁走上诺贝尔奖台,同一时期的太平洋彼岸,钱学森正在加州理工学院收拾行囊,准备踏上回国的漫长路程。两个同样优秀的华人科学家,从此走向了截然不同的人生轨迹,一个留在学术殿堂继续探索宇宙奥秘,一个投身祖国怀抱铸就钢铁长城。钱学森回国那年是1955年,新中国刚刚成立6年,当时的中国在导弹技术方面几乎是一张白纸,连最基础的火箭燃料都需要从苏联进口。钱学森带着在美国积累的丰富经验,从零开始搭建中国的航天工业体系,他不仅要解决技术难题,还要培养人才、建设基地、制定标准,1960年,中国第一枚近程导弹成功发射,1964年原子弹爆炸成功,1970年“东方红”卫星升空。这些成就的背后,是钱学森提出的工程控制论和系统工程理念在发挥作用,他将复杂的航天工程分解成无数个子系统,用科学的方法统筹协调,让中国在短短15年内就建立起完整的战略威慑体系。而在大洋彼岸,杨振宁正在黑板上推导着改变物理学的方程式,他与李政道共同发现的宇称不守恒定律,打破了物理学界长期坚持的对称性原理,开启了粒子物理学的新纪元。更重要的是杨振宁在1954年提出的杨—米尔斯理论,这个当时看起来极其抽象的数学框架,后来成为现代物理学的基石。6项诺贝尔物理学奖的获得者都在不同程度上验证或应用了这一理论。从智能手机的芯片到医院的核磁共振设备,从互联网的光纤通信到未来的量子计算机,杨振宁的理论贡献渗透在现代科技的方方面面。两位科学家选择的时机也很有意思,钱学森在美国麦卡锡主义盛行时期毅然回国,承受了巨大的政治风险和生活变故。而杨振宁选择在2003年、81岁高龄时放弃美国国籍回到中国,那时他已经完成了最重要的学术贡献。钱学森回国后,把自己的后半生完全献给了中国的航天事业,他在戈壁滩上建设试验基地,培养了中国第一批航天专家,建立了完整的人才梯队。晚年他提出的“钱学森之问”,为什么我们的学校培养不出杰出人才,至今仍在推动中国教育改革。杨振宁回国后主要在清华大学工作,创办了清华高等研究院,邀请世界一流学者来华讲学,为中国培养理论物理人才。他还积极推动中美科技交流,利用自己的国际声望为中国科学家搭建合作平台。从实用价值来看,钱学森的贡献更直接更迫切,在那个特殊的历史时期,核威慑能力直接关系到国家安全。没有“两弹一星”,中国很难在国际舞台上获得应有的话语权。从长远影响来看,杨振宁的理论贡献更加深远,他的研究成果不仅推动了人类对宇宙的认知,更为现代科技发展奠定了理论基础。每一个使用智能设备的人,都在间接受益于他的理论创新。有趣的是,两人在不同时期都遭遇过质疑,钱学森回国初期被一些人认为是“技术爱国主义”,杨振宁晚年的婚姻选择也引发过争议。但历史最终证明,真正的科学贡献经得起时间的检验。如今回望,钱学森让中国在短时间内获得了战略平衡能力,杨振宁则为人类科学事业贡献了永恒的智慧财富。一个解决了燃眉之急,一个提供了源头活水。两位科学家代表了华人学者的两种选择:一种是在祖国最需要的时候义无反顾地回国效力,一种是在国际舞台上为华人争得学术声誉后再反哺故土。他们的人生轨迹虽然不同,但都在用各自的方式诠释着科学家的使命担当,钱学森用导弹和卫星为国家筑牢了安全屏障,杨振宁用理论和公式为人类拓展了认知边界。今天的中国既需要钱学森式的技术攻坚,也需要杨振宁式的理论创新,既要有解决现实问题的能力,也要有引领未来发展的眼光。你觉得当代的科学家应该更注重解决国家急需的技术难题,还是应该专注于突破人类认知的边界?在全球化的今天,科学家的爱国情怀应该如何体现?如果你有机会成为科学家,会选择哪种人生道路?

![钱学森、杨振宁两位科学家谁更伟大!钱学森,中国工程院院士,享年98岁![横脸笑]](http://image.uczzd.cn/14355906732793574733.jpg?id=0)