“如果中国的沙漠不变绿,我就从日本高楼上跳下去!”一日本老人带领7000名日本人

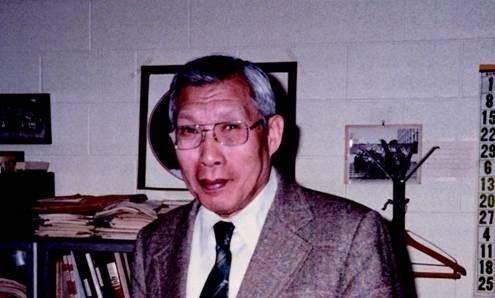

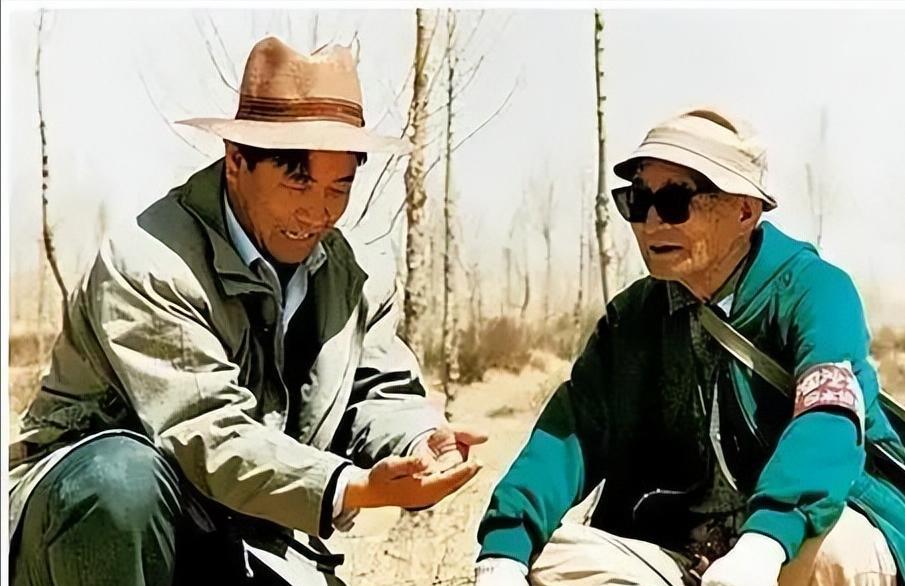

“如果中国的沙漠不变绿,我就从日本高楼上跳下去!”一日本老人带领7000名日本人,在中国人自己都不知道的沙漠里,种了300万棵树。他用植树的方式向中国人谢罪,他就是被誉为“沙漠绿化之父”的——远山正瑛!主要信源:(中国新闻网——《“沙漠之父”远山正瑛》)在中国众多纪念雕像中,有一座尤为特殊:它纪念的是一位日本人,更特别的是,这座雕像是中国人民在他生前就为他建立的,以表达由衷的感激与敬意。他是唯一获此殊荣的外国人。他就是远山正瑛(1906-2004),一位将毕生心血奉献给中国治沙事业的日本老人,被中国官方认证为“中国人民的老朋友”,曾两次受到时任国家主席江泽民的接见。远山正瑛出生于日本山梨县,毕业于京都大学农学系,后成为农学博士,担任鸟取大学教授。凭借在日本成功治理24万公顷沙丘的卓越成就,他在日本被誉为“沙漠之父”。远山与中国的缘分始于1935年。刚毕业的他受日本外务省派遣来华留学,对中国文化深感兴趣。他花了两年时间考察中国北方六省农业,目睹西北黄沙漫天、生态脆弱的景象,深感痛心。途经包头时,他化名“袁瑛”,买下一块试验田准备治沙。而1937年日本侵华战争爆发,目睹战争惨状,他不愿助纣为虐,遗憾返回日本。回国后,他并未放弃治沙理想。1942年,他在日本鸟取机场附近的沙丘开始实验,成功将沙丘改造成良田,种出西瓜、萝卜等作物,最终治理了日本24万公顷沙丘,奠定其“沙漠之父”地位。1972年中日邦交正常化后,已退休的远山决定将事业转向中国。1984年,78岁高龄的他组建“中国沙漠开发日本协力队”,自任队长,开始了在中国长达十余年的治沙征程。1985年,他来到中国,在甘肃沙坡头进行葡萄栽种试验。他将日本经验应用于此,试验成功。葡萄落叶落果成为肥料,改良了沙地土壤,显著改善了环境。这次成功鼓舞了远山。1990年,84岁的他转向环境更恶劣的内蒙古库布齐沙漠,最终选择了沙漠腹地的恩格贝作为基地。历史上这里曾水草丰美,但因过度垦伐沦为荒凉沙漠。在远山到来前,中国政府已启动“三北”防护林工程,但恩格贝所属地区经济落后,缺乏治沙资金。1989年,鄂尔多斯羊绒集团买下恩格贝30万亩荒漠建种羊基地,副总裁王明海带队进驻。投入巨大却收效甚微后集团撤出,王明海却毅然辞职,个人承包继续治沙。1990年,84岁的远山考察恩格贝,被王明海等人的决心打动,决定留下。当时的恩格贝环境极其恶劣:年均降雨不足250毫升,没水没电,黄沙漫天。远山制定了严格的种植标准,亲力亲为。每棵树苗种下后至少要浇六桶水,志愿者需往返12次取水。他一丝不苟,曾因树坑深度差几厘米当场批评志愿者。当地领导视察若赶上他植树,也会被晾在一边——在他心中,“现场第一”,治沙高于一切。治沙需要巨额资金。远山回到日本,变卖祖产!他奔走各地演讲,讲述恩格贝故事和中国治沙对全球环境的重要性。他组织儿童团,拍摄电影《让黄河披上绿装》在全日本播放。他频繁上电视,呼吁民众“每人每周省下一顿饭”支援中国绿化。他立誓:“恩格贝必成绿洲,不成功我绝不离开,否则就从日本最高楼跳下!”他认为日本应为侵华战争赎罪,帮助中国治沙是报恩。在他的感召下,从1984至1995年,共有24批日本协力队自费来华植树。1998年9月29日,92岁的远山获中国政府“友谊奖”,受到时任副总理钱其琛接见。按惯例,获奖者将参加朱镕基总理主持的国庆招待会。但颁奖当天恰逢协力队赴恩格贝植树,远山领奖后立即返回植树,错过了见面。2002年,95岁的远山回日本过年摔伤腿。他不顾腿伤,坚持返回恩格贝,摇着轮椅直奔试验田。这种执着与无私,古今罕见。2003年,96岁的远山获“亚洲诺贝尔奖”之称的“拉蒙·麦格赛赛奖”。获奖感言中,他语出惊人:“日本自卫队应放下枪炮拿起铁锹,去中国沙漠种树!”此言震撼全场。2004年2月27日,远山因肺炎在日本逝世,享年97岁。他曾希望活到130岁,以便有更多时间治理中国沙漠。从79岁来华至97岁去世,远山在中国治沙18年,足迹遍及北方多省。83至97岁间,他每天坚持在库布齐沙漠工作10小时植树。在他的感召下,共有335批、超6600名日本志愿者自费来恩格贝植树。到2001年,他们种树300万棵,染绿黄沙4万亩,创个人组织植树最多纪录。他获“友谊奖”、“内蒙古自治区荣誉市民”、“中日友好使者”、“骏马奖”、“拉蒙·麦格赛赛奖”、联合国“人类贡献奖”等荣誉。他去世后,当地政府在恩格贝为他建纪念馆,馆外长宽各9米,象征其终年99岁。他的一半骨灰,撒在了这片他深爱的土地。

![钱学森、杨振宁两位科学家谁更伟大!钱学森,中国工程院院士,享年98岁![横脸笑]](http://image.uczzd.cn/14355906732793574733.jpg?id=0)