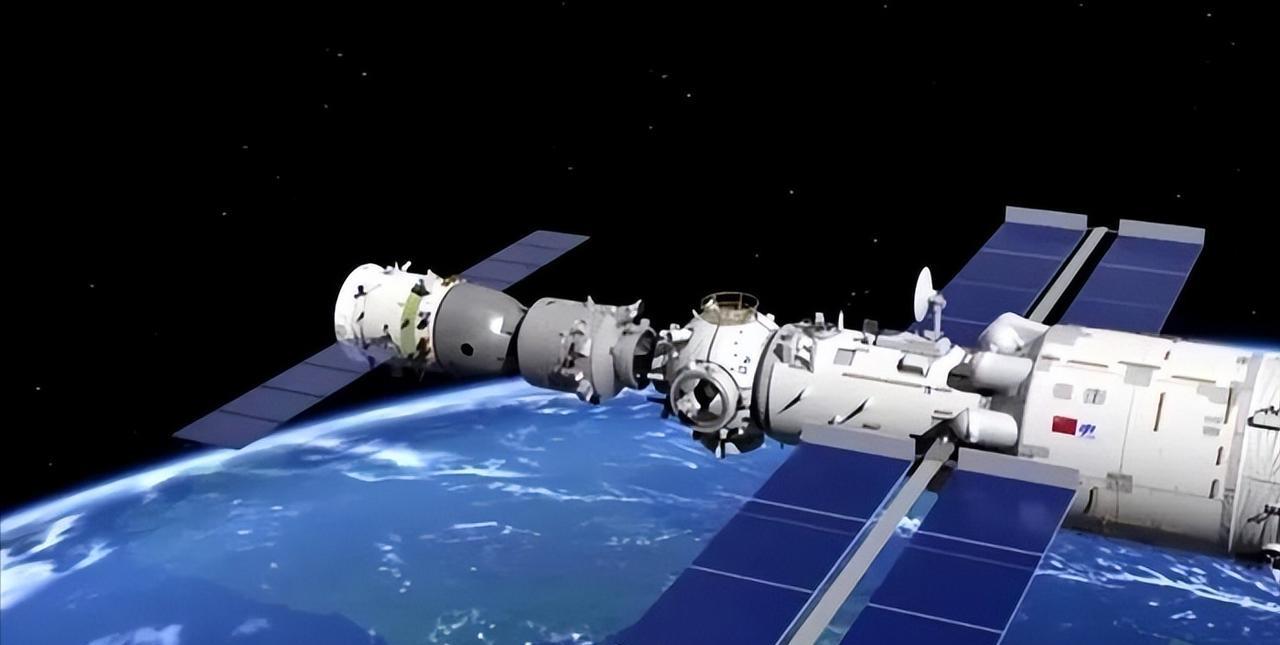

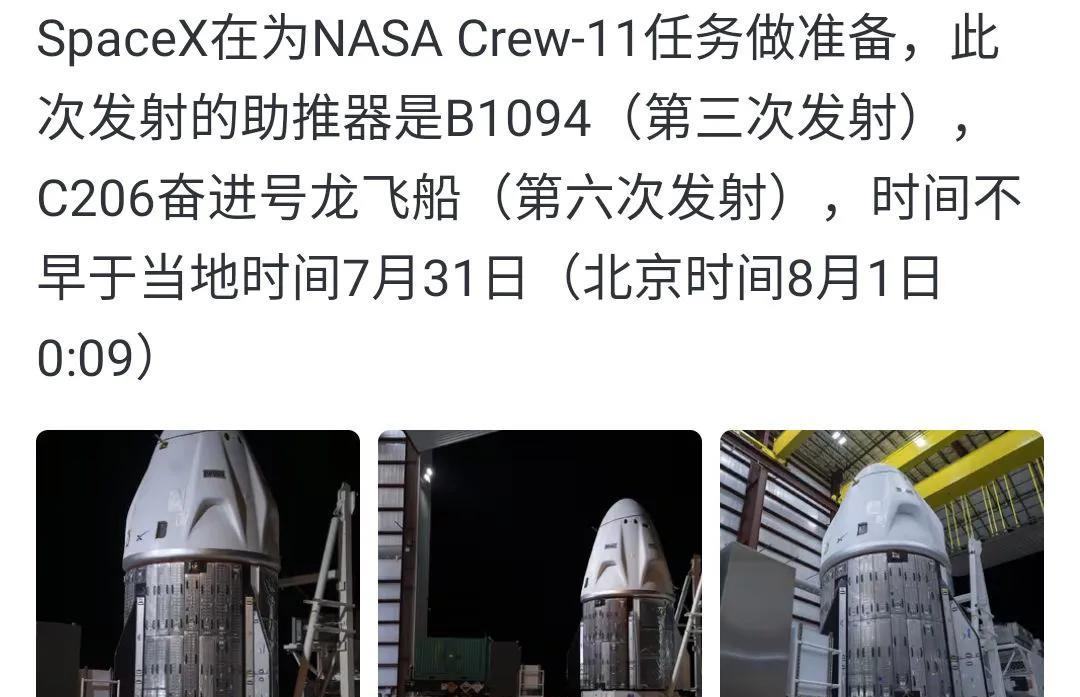

美国这次急眼了!不是因为火箭没升空,而是中国空间站里竟没有一个英文,全是中文!太空竞赛中,总有意外的焦点出现。当中国空间站逐步建成,美国的目光却锁定在语言使用上。这是否预示着国际合作格局的悄然转变?一种设计选择,竟引发跨洋争议,让人好奇背后的深层原因。中美航天领域的互动由来已久。从上世纪末开始,美国通过立法形式限制与中国机构的合作。2011年,美国国会通过沃尔夫条款,这项规定禁止美国国家航空航天局使用联邦资金与中国航天部门开展任何双边活动。该条款源于对技术转移和国家安全的担忧,导致中国无法参与国际空间站项目。在这种背景下,中国选择独立发展航天技术。从神舟系列载人飞船起步,到天宫空间实验室的实践,中国逐步积累经验。2021年,天和核心舱发射升空,标志着中国空间站建设进入关键阶段。这一过程体现了自力更生的路径,中国航天机构通过多次发射任务,实现了舱段对接和技术验证。沃尔夫条款的实施,让中国被排除在外,美国方面则维持了对国际空间站的控制权。这种限制并非孤立事件,早在上世纪九十年代,美国就出台多项法案,针对航天领域的合作设置壁垒。中国面对这些障碍,没有停滞,而是通过本土研发推进项目。神舟飞船的多次飞行测试,为后续空间站奠定基础。天宫一号和天宫二号的运行,验证了在轨补加和生命支持系统。这些步骤逐步构建起独立体系,避免了依赖外部资源的风险。国际空间站由多国共建,使用英语作为主要交流语言,但中国空间站的设计则基于本土需求。沃尔夫条款持续生效至今,影响了潜在的合作机会。美国国会定期审视这项规定,但未见实质修改。中国航天发展速度加快,从2021年起,连续发射实验舱,形成完整结构。这种背景说明,语言选择并非随意,而是历史积累的结果。美国媒体对这一点的关注,反映出对技术主导地位的敏感。早在2011年条款通过时,美国官员就强调维护技术优势。中国则通过实际行动回应,建成自己的平台。整个过程显示出航天领域的地缘影响,合作受政策制约。沃尔夫条款的长期存在,让中美航天交流停留在表面层面。中国空间站的建成,改变了轨道上的格局。中国空间站内部全面采用中文设计,这一决定引发美国方面的强烈反应。空间站的控制面板、操作手册和语音系统均使用汉字,确保指令传达的准确性。这种配置在规划初期就已确定,中国航天科技集团优先考虑操作效率。在高风险环境下,语言统一减少了误解可能。美国媒体和官员对此提出质疑,认为不符合国际惯例。国际空间站广泛使用英语,美国国家航空航天局局长比尔·纳尔逊在采访中指出,合作需要共同标准,但现有政策限制了互动。他强调,英语在科技领域的地位,但忽略了历史多样性。苏联礼炮空间站曾全用俄语,美国天空实验室则全用英语。双语操作在国际空间站出现后成为常态,却非强制要求。中国空间站的中文使用,基于航天员的母语优势,提高响应速度。2021年天和舱发射后,美国论坛和新闻网站上出现批评声音,称此举切断与国际科学界的联系。有些观点将之视为语言民族主义,忽略了背景因素。沃尔夫条款的禁令,让中国无法融入既有体系,导致独立路径的选择。美国媒体报道中,直指中文不具国际通用性,却未提及自身的历史实践。纳尔逊在2022年讲话中,承认中国航天进步引发警惕。他提到,太空竞赛加剧,美国需应对新现实。中国载人航天办公室反复声明,空间站对全球开放,欢迎平等参与。这种回应显示出合作意愿,但受限于美国政策。问天实验舱2022年发射,对接天和核心舱,形成L字构型。内部布局扩展,实验设备界面全中文,便于数据输入。梦天舱随后升空,组成T字结构,可容纳六名航天员。厨房和卫生设施标以汉字,优化日常运作。美国方面的焦虑显露,媒体文章称中国正挑战英语主导地位。纳尔逊在2023年表示,其他国家科学家可能需学习中文,以参与研究。这反映出话语权转移的现实。中国空间站的设计优先安全,减少翻译环节。在地面训练中,所有预案基于中文,避免延误。批评者在美国国会听证会上辩论,强调国际标准,却未提出具体解决方案。历史显示,语言选择随国家主导而变。中国崛起改变格局,美国反应源于对主导权的担忧。2024年纳尔逊承认,希望与中国合作,但需双方努力。沃尔夫条款仍有效,阻碍直接交流。中国继续推进,吸引国际兴趣。空间站成为科研平台,中文界面不妨碍合作潜力。批评声音在论坛扩散,用户分享链接,讨论语言障碍。美国官员交换意见,评估太空话语权。美国媒体记者发布报告,质疑沟通渠道。整个事件凸显航天领域的竞争本质,语言成为焦点,却非核心问题。中国独立发展,证明了本土语言的适用性。国际空间站预计2031年退役,中国平台或成唯一轨道站。这让学习中文成为现实选择,而非强制。