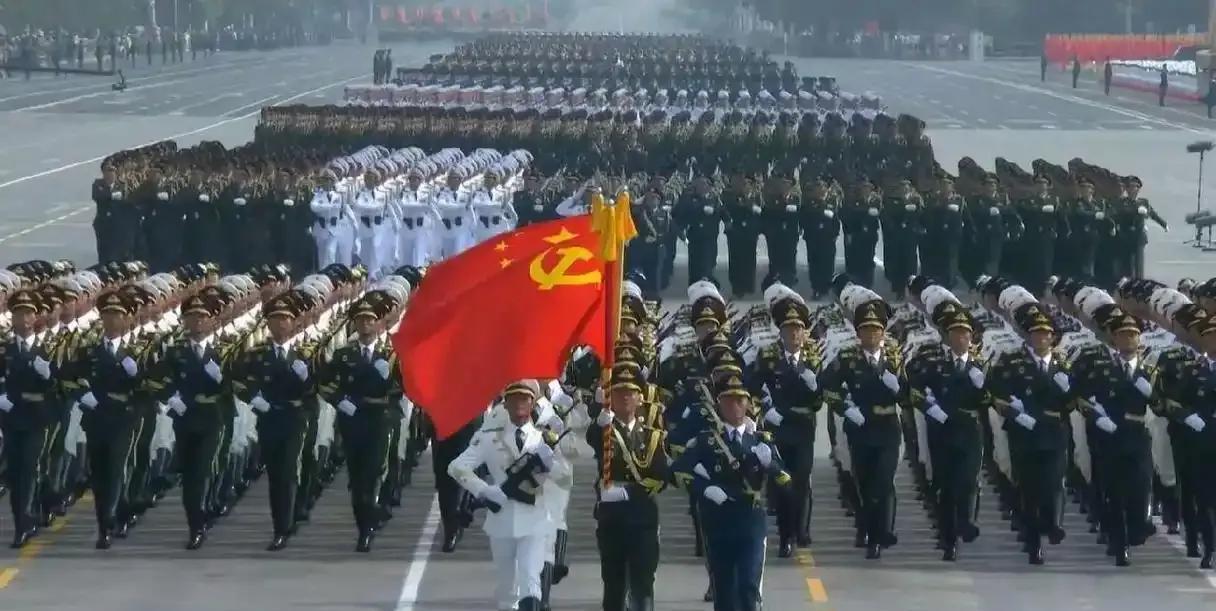

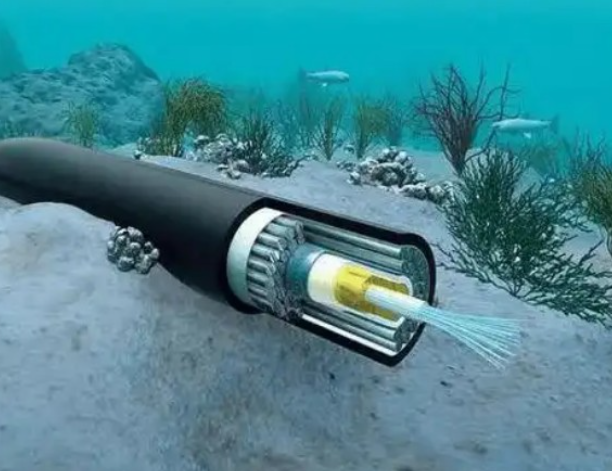

难怪美国对我们下死手,原来中国干了件连美英日都害怕的事情!它可以封杀TikTok,也可以卡中国芯片产业的脖子,但当中国连“海底光缆”都开始抢饭碗,美国的恐慌,就不是表面说的那么简单了。谁能想到,全球看似平静的海底,竟成了中美之间最紧张的角力场。比起关税、芯片、金融制裁,这次打击来得更直接,美国干脆不让中国的光缆接入他们的网络系统。表面上说是“国家安全”,实际呢?连美英日自己都明白,中国在干一件他们谁都做不到、也最怕中国做成的事:牢牢掌握全球数据命脉。海底光缆,听起来冷门又遥远,但它可不是普通的电缆。全球99%的国际数据,哪怕你在北京点开一个美国网站,哪怕伦敦向东京汇一笔钱,都要靠它传输。一根光缆,能让几大洲的银行、电商、军队、政府瞬间联通。谁控制了光缆,谁就在这个数字时代握住了“命门”。十几年前,中国在这场游戏里还是边缘角色。那时,全世界的海底光缆建设几乎被美日法三国垄断。中国想参与,不是被拒绝,就是被卡脖子。可现在,局面早变了。从2008年开始,中国企业低调地一根根铺了上去。靠着成本低、效率高、技术稳,中国的华海通信、中天科技等企业,硬是从边缘铺进了主场。到2025年,中国已经参与建设了全球400多条海底光缆中的105条,占比超过四分之一。原本只属于SubCom、阿尔卡特和NEC的“俱乐部”,被中国人拍门进来了。不光会铺,中国还越来越会造。从光纤技术、深海作业、信号处理,到自主设计的中继放大器,中国一项项技术攻关,正把海底光缆这件“老本行”变成新优势。全球范围内,已经有多个关键通信节点——非洲东海岸、东南亚、中东、拉美——优先选择中国企业来铺设。换句话说,数据的路,中国正在修,世界也在用。这下,美国坐不住了。7月17日,美国联邦通信委员会(FCC)直接亮出禁令:只要光缆项目里有中国企业的影子,不管是建设、维护、租用,统统不得接入美国网络。这不是第一次使绊子。早在2020年,美国就叫停了数条连接香港的光缆项目。借口是“担心中国监听”,可真要监听,互联网早就有更高效的办法,谁信?这次的动手更彻底,涉及范围更广,连租别人的光缆都不放过,说白了,美国怕的不是“被监听”,而是“被替代”。布伦丹·卡尔,美国FCC委员,话说得很直接:“美国正在大力投资AI和下一代计算中心,海底光缆的战略地位比以往任何时候都重要。”这话翻译一下就是:我们怕中国抢走数据通道的控制权,怕未来的世界网络,不再以我们为中心。面对这份“封杀令”,中国没有硬怼,也没有喊口号,而是直接用行动回应。48小时内,中国祭出四张牌,对美国、欧洲、日本、加拿大打出一轮精准反击。先是芯片。中国紧急启动《数据安全法》条款,限制进口部分美国高端芯片,并把高通、英伟达列入审查名单。同时,国家大基金追加200亿资金,扶持国产芯片。华为的昇腾910B芯片接下超50%的国内AI算力订单。结果呢?美国半导体当天市值蒸发420亿美元,美方不得不放话“可以重启技术谈判”。接着是加拿大。中国暂停进口加方油菜籽和猪肉,转向拉美采购,并限制稀土加工技术输出,加拿大稀土企业几乎全线停工。你封芯片,我断矿源,彼此心知肚明。再看欧洲。中国限制德法两大银行在华的人民币清算业务,同时推动数字人民币在中东欧扩大结算。欧盟对华贸易逆差扩大,欧洲央行公开表示“应避免金融对抗”。最后是日本。中国公开18项日本车企在华的专利侵权清单,启动强制许可,并与韩国合作突破关键光刻胶材料。丰田、本田在华减产15%,日本企业市值应声下跌。中国没有喊口号,没有拉同盟,更没有搞“脱钩”,而是用一套成熟、稳准的对等手段,把该回应的回应了,把该保护的技术护住了。国际社会看得清楚。欧盟内部开始反思对华政策,德国企业集体呼吁“不要成为美国的工具”。东盟十国则干脆加入中国主导的“半导体互助联盟”,不愿被夹在中美之间做选边题。连美国学界也有不同声音。布鲁金斯学会的研究报告指出,中国的反制措施精准有效,展示出新兴大国在全球治理中的话语能力。信息来源:《美国黑手得逞?越南至新加坡的海底电缆建设项目,被曝排除中企》——观察者网