近日,22岁杭州小伙坐地铁,遇到外地老夫妻问路,小伙发现俩老人订的酒店又偏又远,

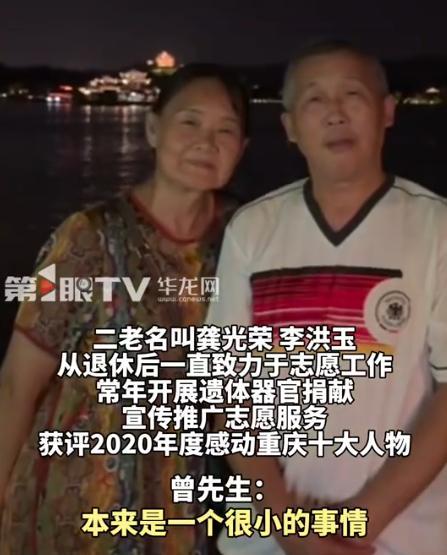

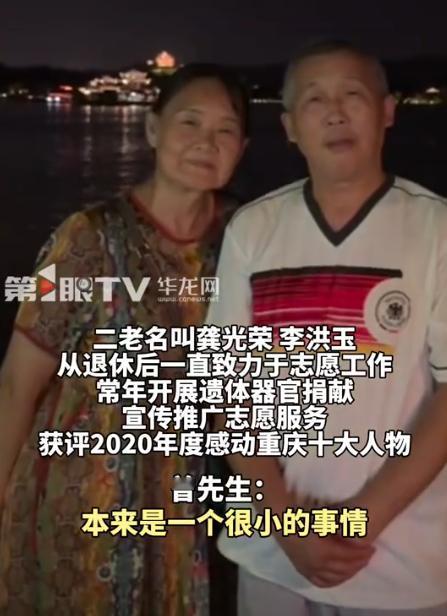

近日,22岁杭州小伙坐地铁,遇到外地老夫妻问路,小伙发现俩老人订的酒店又偏又远,还要140多块钱,于是热心地帮他们退掉,又订了附近实惠的酒店,还亲自送他们去,这时,他才发现,这两位老人身份不简单!杭州一位22岁的小伙曾先生,最近做了一件让人特别暖心的事。那天,他下班坐地铁,背着双肩包靠在车门边刷手机。地铁口,人群熙攘,他正想着明天实习安排,突然一对老夫妻拦住了他。奶奶有点不好意思地笑着,爷爷微微弯着腰,手里拖着大包小包的行李,衣服也被雨水打湿,贴在身上。爷爷带着恳求的口气说:“小伙子,能麻烦您帮我们看下这个酒店怎么走吗?”说着递过来一张写着酒店地址的纸条。曾先生一看导航,发现酒店位置偏远,要走两公里,还得换两趟地铁再转公交。看着两位老人吃力的样子,他心里一软:“爷爷奶奶,这地方太远了,我帮你们重新订个附近的酒店吧,这样你们也不用走这么多路。”老人连忙摆手说:“不用不用,我们自己慢慢找就行。”但曾先生坚持帮他们处理。先帮老人退掉原来140多块钱的酒店,再在手机上筛选,订了家位置方便、价格100出头的酒店,比原来便宜了几十块钱。订好酒店后,他还亲自带着老人走过去,一路上搀扶着他们,聊着天。老人告诉他,他们是从外地来的,第一次到杭州旅游,有些陌生又累。到了酒店,老人感激地握住曾先生的手:“小伙子,你真是个好人,我们都不知道该怎么感谢你。”曾先生笑着说:“没事,爷爷奶奶,你们玩得开心就好。”晚上,他心里还是放心不下老人,又去了酒店,把他们带去西湖逛了逛。湖面上灯光倒映着水波,老人笑得像孩子一样,拿着手机拍照,曾先生帮他们一张张留影。老人们一路聊着往事,讲他们的家人故事。原来,他们名叫龚光荣、李洪玉,父辈都是抗美援朝老兵,儿子曾服役特种部队,却因白血病早逝,年仅26岁。二老把儿子遗体捐赠,帮助了别人重见光明,还因此被评为2020年“感动重庆十大人物”。儿子去世后,龚光荣夫妇把心思放在了推动器官捐献上。他们开始向周围亲友和社区宣传器官捐献的意义,讲自己儿子的故事,让更多人了解捐献可以帮助别人重获健康。慢慢地,越来越多的人被打动,响应他们号召,签下了器官捐献志愿书。接下来的几年里,龚光荣夫妇几乎成了器官和遗体捐献的义务宣传员。他们走访学校、社区、医院,参加公益讲座,向不同年龄、不同职业的人群讲解捐献流程和注意事项。他们还利用周末和节假日参加志愿活动,耐心解答大家的疑问,鼓励更多人签署捐献意愿。通过他们的坚持和努力,百余人加入了器官捐献行列。夫妻俩常说,虽然失去了儿子很痛苦,但看到别人因为捐献获得新生,他们觉得儿子的离去并没有白费。曾先生听完故事,更加敬佩这两位老人,觉得自己帮忙只是小事。老人也感叹:“小伙子,你的善良让我们感受到了杭州的温暖。”这件事发到网上后,引来大量点赞。网友们称赞曾先生是年轻人的榜样,也为这座城市的温暖感到欣慰。而他自己则很低调:“我只是做了力所能及的事,换做别人也会这么做。”信源:华龙网