1991年,美国特意做了一个轰动全球的实验,把4男4女关在一起两年,再次打开房门

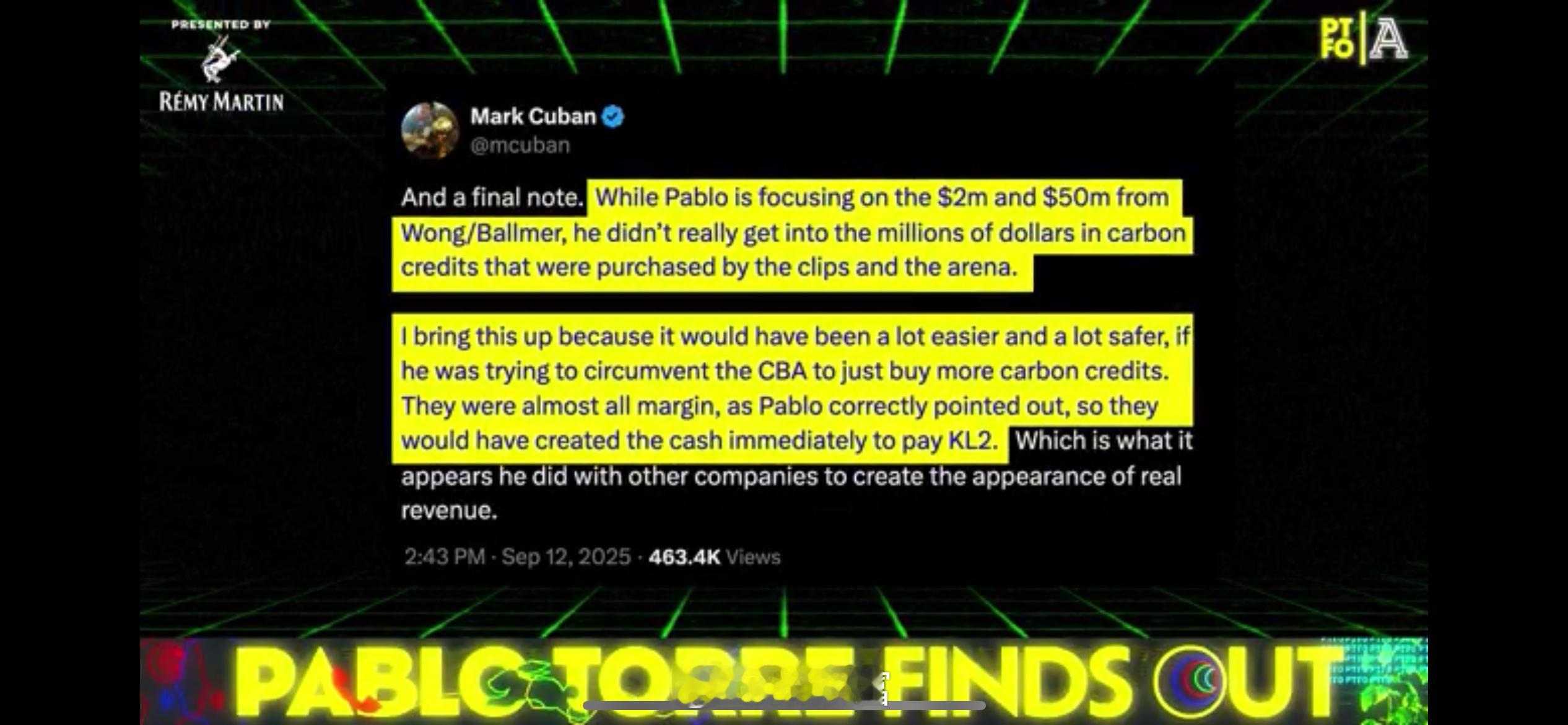

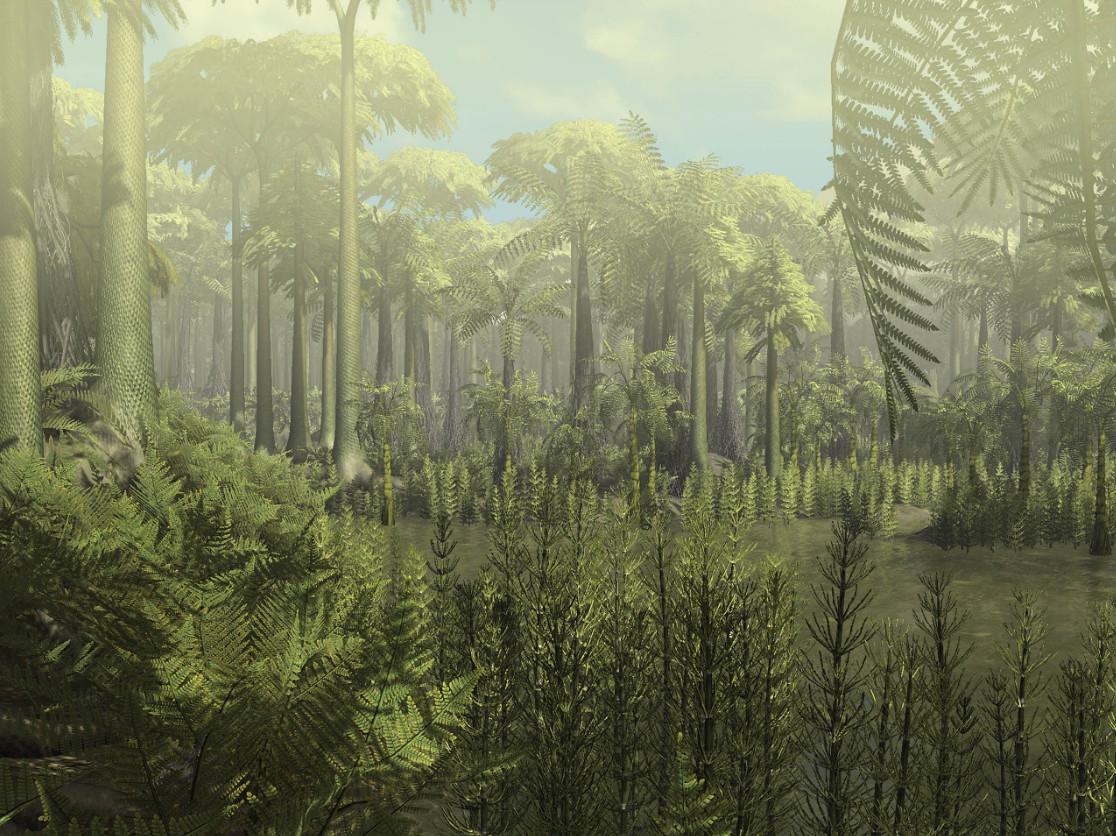

1991年,美国特意做了一个轰动全球的实验,把4男4女关在一起两年,再次打开房门,里边的情况直接让无数科学家傻眼了。麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨!感谢您的强烈支持!1991年9月26日,美国亚利桑那州的沙漠里,一群科学家和工程师屏住呼吸,目送八名志愿者走进那座巨大的玻璃穹顶。这座占地1.3万平方米的“生物圈2号”像一颗坠落的太空舱,静静躺在荒凉的索诺兰沙漠中。玻璃幕墙反射着刺眼的阳光,里面却藏着一个小型地球,热带雨林的藤蔓缠绕着钢架,人造海洋泛着人工波浪,沙漠与草原交界处立着整齐的农田。八名志愿者穿着统一的蓝色制服,在媒体闪光灯中挥手告别,转身踏入这个耗资1.5亿美元、历时八年建造的封闭生态系统。项目创始人约翰·艾伦的演讲在沙漠热风中飘荡:“你们承载着人类星际移民的梦想。”这个疯狂的计划源于20世纪80年代,生态爱好者约翰·艾伦与石油大亨爱德华·巴斯一拍即合。他们设想在太空殖民前,先在地球上造一个迷你版试验场。玻璃穹顶内塞进了4000多个物种,从热带雨林的棕榈树到沙漠的仙人掌,从珊瑚礁到农田小麦,甚至还有鸡、羊和蜜蜂。设计者骄傲地宣称,这是“生命科学的回旋加速器”,能像研究原子核一样研究生态规律。八名志愿者里有医生、农学家、海洋生物学家,他们签下两年协议,承诺完全依靠内部资源生存。外界媒体戏称这是“科学版的楚门世界”,而内部的人更愿意相信,这是人类迈向星际的第一块跳板。最初的几个月像田园诗般美好,志愿者每天记录数据,给作物浇水,给羊挤奶,甚至举办生日派对。热带雨林的牵牛花长得比预期快,藤蔓爬上钢架,开出紫色花朵。沙漠区的仙人掌结出果实,农业区的小麦抽穗扬花。但很快,这个乌托邦开始露出裂痕。湿度过高的空气让沙漠变成了草原,热带雨林的藤蔓疯长,遮住了其他植物需要的阳光。蚂蚁和蟑螂突然爆发,数量远超预期,而本该授粉的蜜蜂却莫名其妙消失了。更诡异的是,农田里的水稻和小麦只开花不结果,粮食产量骤减,志愿者不得不挖红薯根充饥。第十六个月,玻璃穹顶内的氧气浓度从21%暴跌至14.5%。志愿者开始头晕目眩,有人半夜因呼吸暂停惊醒。科学家后来发现,问题出在土壤里的微生物,它们分解有机物时消耗了过多氧气,而混凝土墙壁吸收了本该被植物再利用的二氧化碳。光照也不够,玻璃和钢架挡住了近一半阳光,光合作用效率大打折扣。原本设计用来净化水体的藻类失去控制,把水池变成绿汤。最讽刺的是,当外界阳光明媚时,玻璃房里的“迷你地球”却在窒息。1993年9月,实验被迫提前终止,打开舱门时,科学家们看到的是一个濒死的生态系统。19种脊椎动物灭绝,传粉昆虫全军覆没,热带雨林的枯枝落叶堆积成山。原本该结穗的农田里,麦秆孤零零地站着,像一片讽刺的墓碑。第二次实验更荒唐,由于土壤微生物产生过量一氧化二氮,七名志愿者仅坚持六个月就仓皇撤离。曾经豪言“取代工程控制”的生态学家托尼·博格斯后来承认:“我们以为能复制自然,其实连一片树叶的呼吸都算不准。”这场耗资2亿美元的豪赌最终沦为科学史上的失败,但失败的价值或许比成功更深刻。它证明地球经过45亿年磨合的生态系统,远非人类能轻易模仿。生物圈2号现在成了亚利桑那大学的科研基地和旅游景点,玻璃墙上还留着当年志愿者的涂鸦:“没有树,就没有空气;水脏了,就没有生命。”或许人类永远造不出第二个地球,但生物圈2号的真正遗产,是让所有人看清了唯一的家园有多脆弱。当志愿者走出玻璃穹顶时,有人跪地亲吻沙漠里的尘土。那一刻,星际移民的幻想褪去,剩下的是对地球最原始的敬畏。