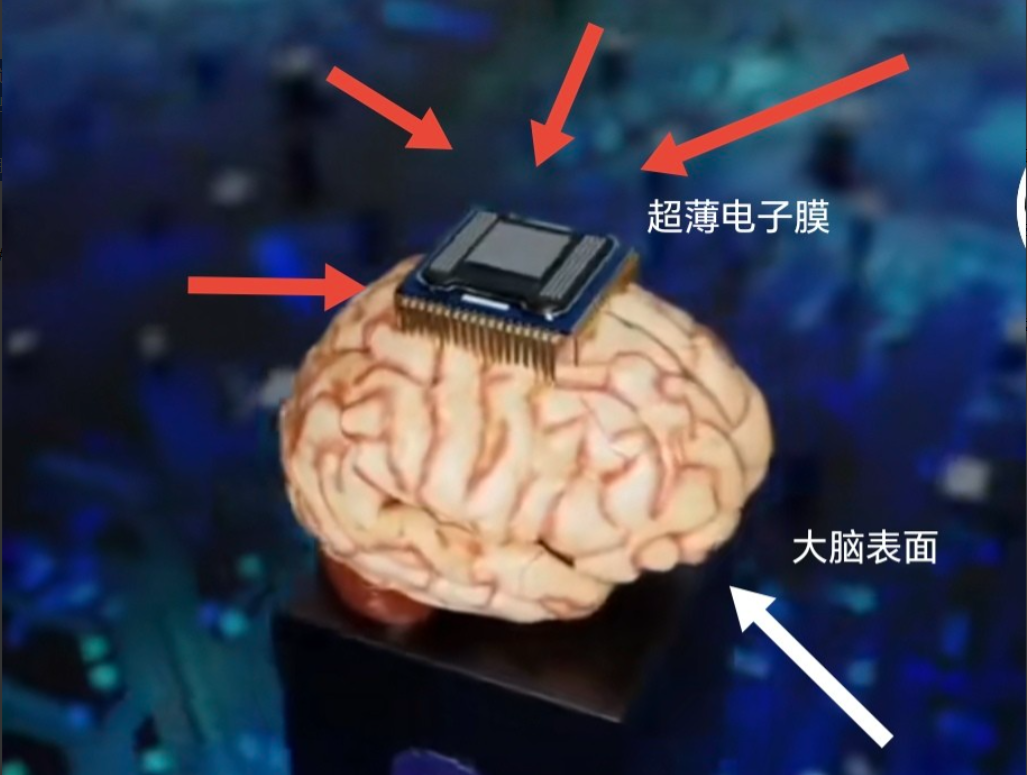

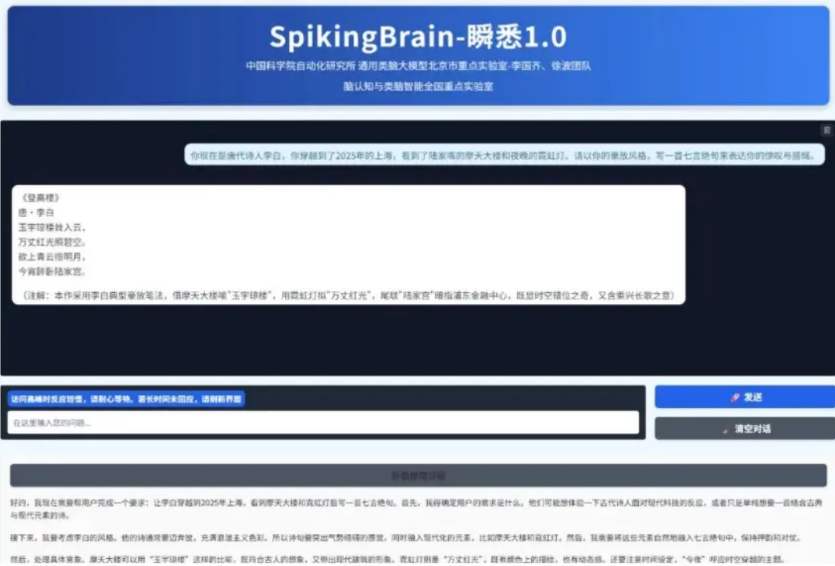

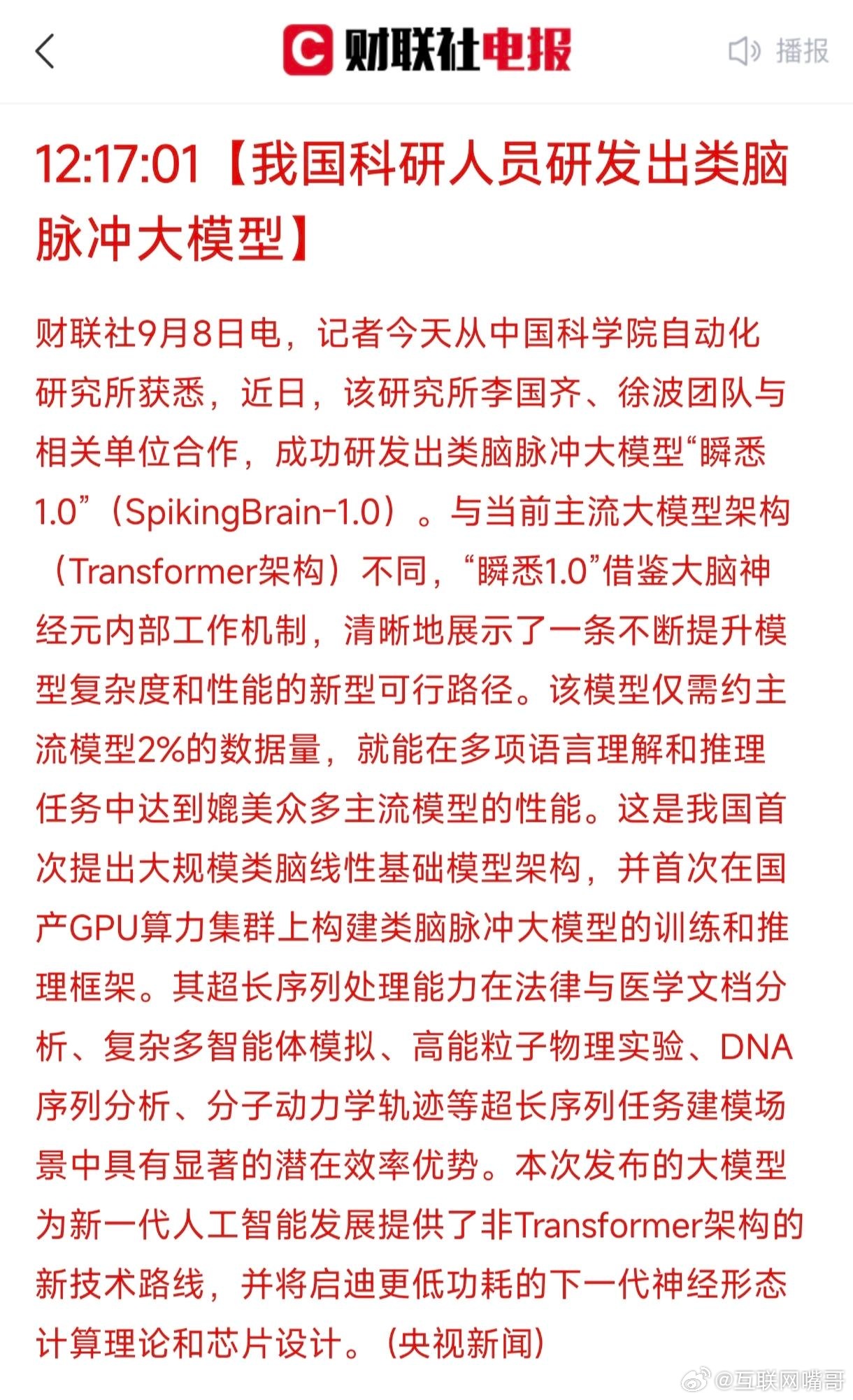

重大喜讯,国产AI又有突破,这回是中科院直接出手了!我国科研人员最近研制出一款名为“瞬悉”的新型人工智能大模型,这是全球首款类脑脉冲大模型,并且全部研发过程都是在国产图形处理器(GPU)上完成的。这款模型由中国科学院自动化研究所等单位的科研人员开发,他们已经公开了70亿参数版本的模型,并提供了760亿参数版本的测试网址。现在常见的人工智能大模型大多基于传统架构,它们依赖简单的“点神经元”计算方式和大量算力来提升智能水平。但这种模型有个问题,就是处理长文本时,训练和推理的成本会急剧增加,限制了它们处理超长文本的能力。“瞬悉”模型与众不同,它借鉴了大脑神经元的工作机制,采用了一种叫做“基于内生复杂性”的新架构。这种架构具有线性复杂度,意味着处理长序列时效率更高。中国科学院自动化研究所的李国齐研究员表示,这个模型不仅在理论上揭示了一条新的计算路径,还构建了适合国产算力的训练推理框架,为建造更高效、更复杂且性能更强的新型大模型开辟了新道路。与传统模型相比,“瞬悉”1.0展现出四个主要优势:首先,它能在数据量很少的情况下实现高效训练,大大提升了长序列训练的效率;其次,它的推理效率得到数量级提升,特别是在处理超长序列时优势明显;第三,它构建了国产自主可控的类脑大模型生态,支持将现有Transformer模型高效转换为类脑脉冲架构;最后,它设计了多尺度稀疏机制,为低功耗的类脑大模型运行提供了有力支持。这项成果不仅是我国在类脑脉冲大模型架构和国产算力全流程建设上的重大突破,更为法律、医疗、科学模拟等需要处理超长序列的应用场景提供了更高效的建模工具,也将启迪下一代神经形态计算理论和芯片设计。总的来说,“瞬悉”模型的成功研发为我们提供了一条新的技术路线,不仅解决了当前大模型在处理超长序列时面临的效率问题,还为未来人工智能的发展指明了方向。这项成果将在多个领域发挥重要作用,包括法律文档分析、医疗数据分析、复杂多智能体模拟、高能粒子物理实验等超长序列任务建模场景。