技不如人?为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人? 其实说直

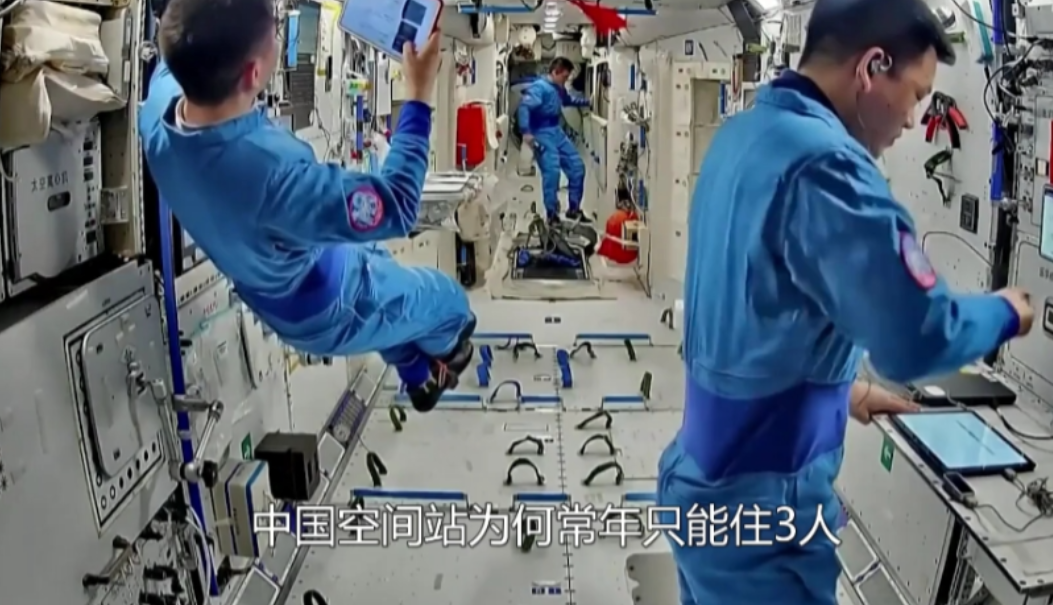

技不如人?为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人?其实说直白点,差别就是我们是私人别墅,而国际空间站就是群租房,中国空间站是我们自己造的,可以最大化让自己人利用,而国际空间站就不行,是多个国家共用的,他们只能挤一挤。大家怎么看,一起评论区唠唠!“为啥中国空间站只能住3个人,国际空间站能住13个?”这个问题困扰着不少人,表面上看是人数差异,实际上是两种完全不同的设计理念在较量。国际空间站像个“国际合租公寓”,16个国家合伙建造,总重423吨,相当于两个足球场大小。但正因为是“多国混居”,各方都想塞进自己的设备,导致内部布局像迷宫一样复杂。更要命的是,各国设备标准不统一,美国舱的插头对不上欧洲舱的插座,维修时连螺丝刀规格都得重新适配。反观中国空间站,虽然总重只有100吨,但处处彰显“私人定制”的优势。三个舱段出自同一设计标准,设备接口完全统一,不存在兼容问题,每件物品都贴有二维码,航天员扫一下就能找到位置和用量,连垃圾都能分类打包,通过货运飞船有序返回地球。在科研效率上,中国空间站更显优势。25个标准化实验柜紧凑排列,单位空间的科研产出并不输给体积更大的国际空间站。而水循环系统回收率达95%,太阳能电池板的转化效率比国际空间站高出30%,航天员不用把时间浪费在协调各国实验时间表上。最让人惊叹的是内部环境。国际空间站的管线裸露如蜘蛛网,机械运转声如拖拉机轰鸣;中国空间站的线路全部隐藏,噪音控制在55分贝以下,航天员能安静地进行科研工作。与其说这是技术差距,不如说是设计理念的根本区别。一个追求多国共治的“太空联合国”,一个专注效率至上的“科研专用房”,谁更胜一筹?答案其实显而易见。国际空间站的“大而全”背后,其实暴露出严重的管理问题。曾经丢失过200多件物品,宇航员不得不定期进行太空大扫除,多国轮值导致工作交接繁琐,光是协调各方实验时间就能耗去宝贵的太空资源。更现实的问题是维护成本,国际空间站每年需要30亿美元维持运转,588个部件已经超期服役,太阳能板发电效率仅剩60%,漏气问题修了5年还没解决,预计2031年就将退役。中国空间站直接走了完全不同的路子,设计寿命10年的核心系统,实际使用寿命可达15年。而且柔性太阳翼不仅发电效率高,耐久性还好,轨道高度精心设计在390公里,比国际空间站低10公里,不仅减少了空间辐射,还避开了太空垃圾密集区。最令人瞩目的是它的未来潜力,预留的扩展接口让空间站能随时“加房间”,未来可以从现在的90多吨扩展到180吨,已经有17个国家排队申请实验项目,多个国家签署了合作协议。这种“小而精”的设计理念,让中国空间站在太空探索中开创了新路径。它证明了太空工作不是比谁人多、规模大,而是要看谁能把工作做得又稳又好。当国际空间站退役后,这个设计精良的“太空实验室”很可能成为人类在太空中的主要科研平台。一个执着于“塞人”的群租房,一个追求效率的精品公寓,高下立判,中国空间站用实践证明,真正的太空实力,不在于能住多少人,而在于能产出多少高质量的科研成果。对此,大家有什么想说的呢?