题记 从三星电子笔临摹《十宫帖》传续千年书脉。三百年后,启功以“穷半生仅得二三成”的谦辞,道尽对梁氏书法的痴迷。笔墨流转间,不仅是技艺的传承,更是一场跨越时空的文人对话。

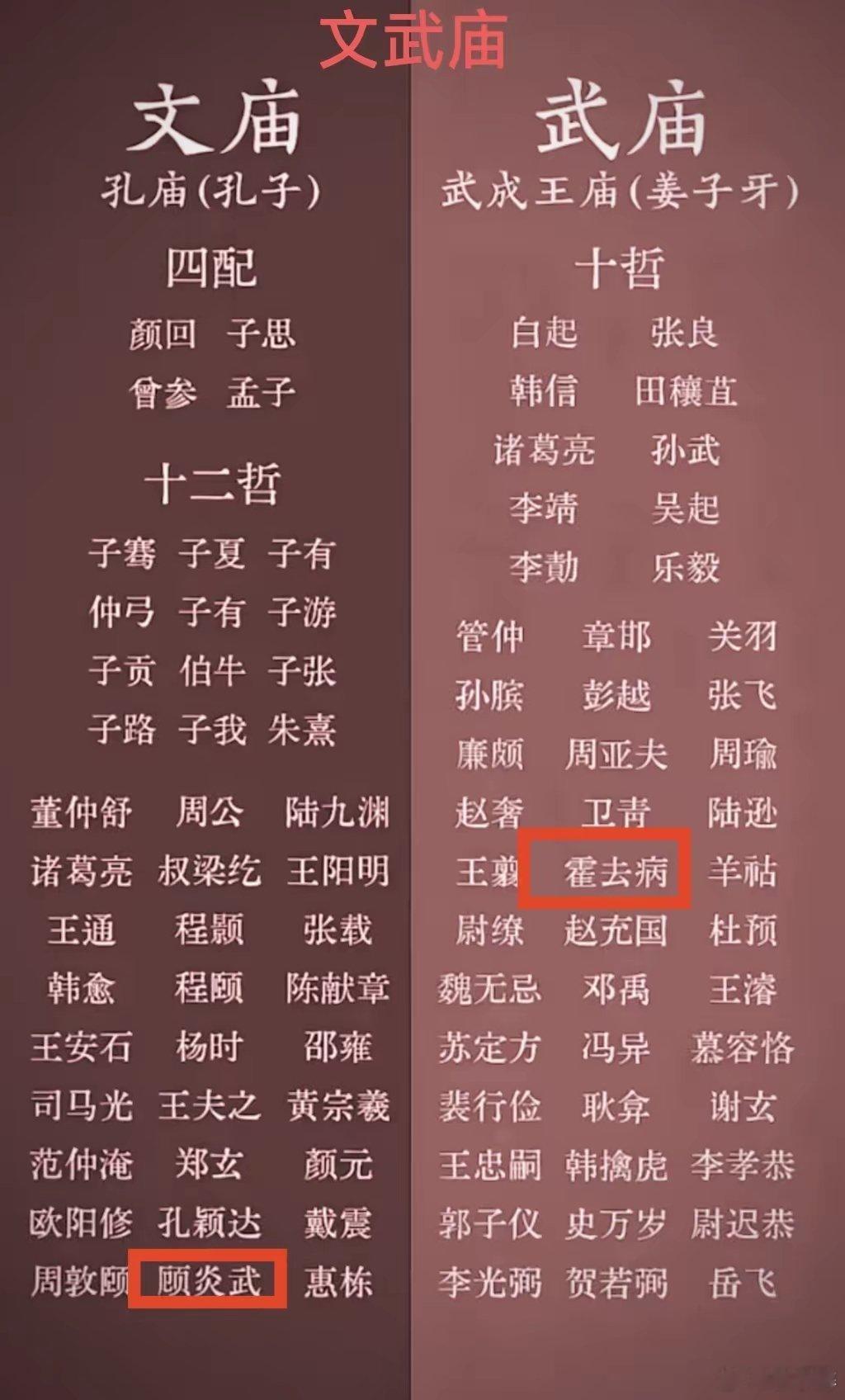

一、宦海文心:从探花郎到帝王笔墨代言人 梁诗正(1697-1763)的人生堪称清代文臣典范。雍正八年探花及第后,他历任户、兵、刑、工、吏五部尚书,官至东阁大学士,成为乾隆朝“首席文胆”。其政治主张如“八旗屯边”“节俭持国”,深得帝王倚重。然而真正令其名垂青史的,是他在翰墨间的造诣——乾隆御制诗文、黄公望《富春山居图》题跋、仇英《清明上河图》后跋,皆出自其手,堪称“帝王审美的具象化表达”。

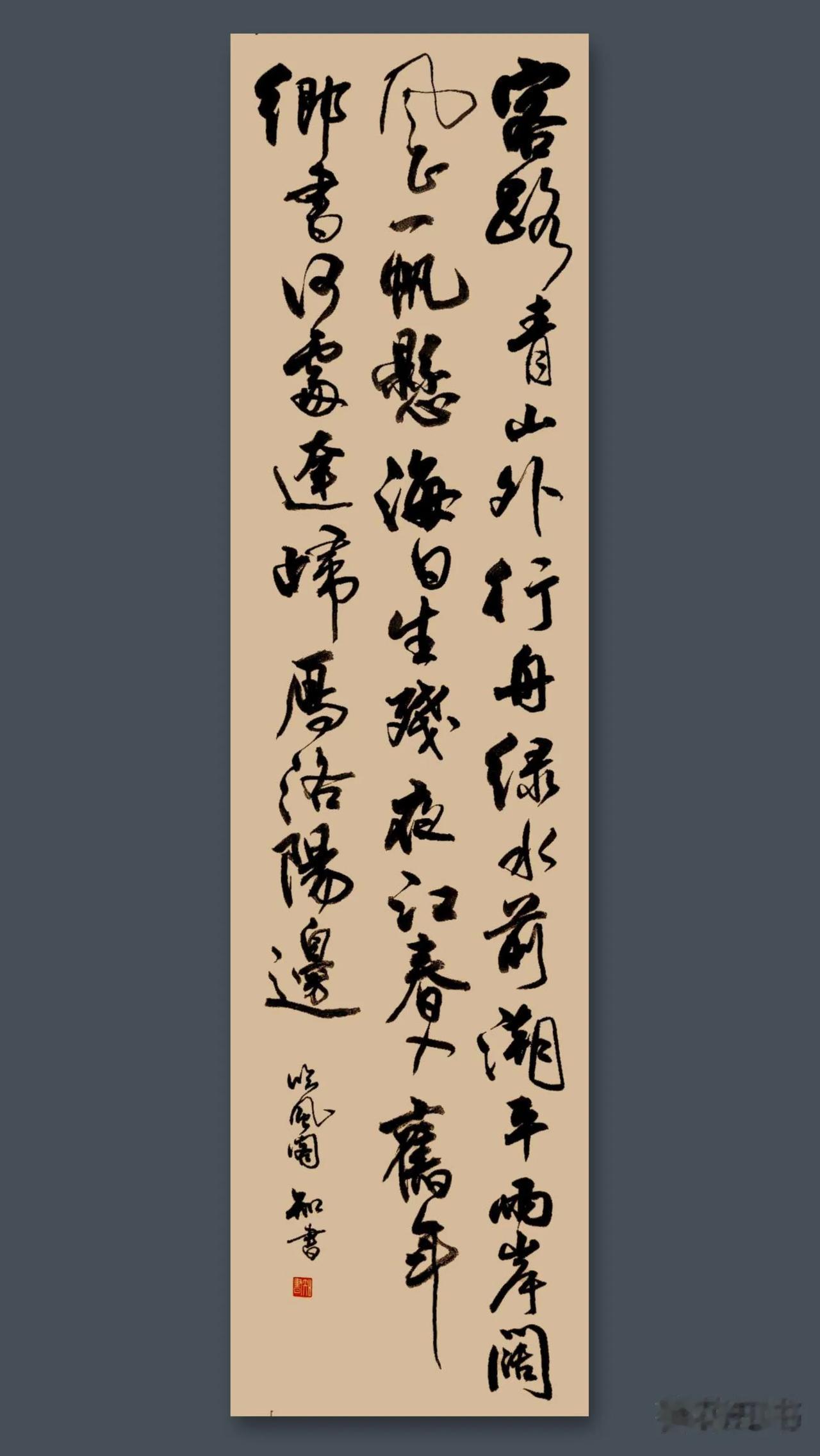

二、书法之道:破馆阁桎梏,铸“清雅遒丽”新风 梁诗正的书法突破清代“乌黑、方正、光洁”的馆阁体窠臼,形成独特艺术语言: - 融古通今:初学柳公权筋骨,继参赵孟頫圆润、文徵明秀逸,晚年取法颜真卿雄浑与李邕奇崛,终成“刚柔并济、端庄中见飘逸”的“清朝最美行书”。 - 技法革新:独创“中锋行笔”与“圆转连带”结合,如《十宫帖》中“月”字的“蟹爪钩”收笔,既含赵孟頫的温润,又带颜真卿的力道,被启功提炼为“启体”标志性笔法。 - 章法意境:其字如“朝堂重臣”——《骆宾王帝京篇》布局疏密有致,行气如云卷云舒,既符合宫廷规范,又暗藏文人野逸之气。

三、启功与梁诗正:三百年师徒的跨时空对话 启功对梁诗正的推崇,堪称书法史上罕见的文化共振: - 技法传承:启功自述“少时摹梁文庄《洛神赋》,始悟提按之道”,其“启体”瘦劲挺拔的线条、错落有致的结体,皆源自梁氏“戴着镣铐跳舞”的章法智慧。2017年故宫特展中,《十宫帖》与启功《论书札》并陈,观众发现两者“竖弯钩”笔法如出一辙,印证了这场跨越时空的师徒缘。 - 精神共鸣:梁诗正在编纂《三希堂法帖》时写下“见怀素方知草书如惊电,观东坡乃觉行笔需带血”,这种对传统的敬畏与突破,与启功“传统是弹簧,供我们起跳”的理念不谋而合。

四、历史重估:从“馆阁匠气”到“体制内天花板” 曾被视为“科举应试字”的梁氏书法,近年迎来价值重估: - 学术转向:中央美院邱振中评价其“将标准化书写升华为艺术创作”,故宫专家更发现其晚年密临《张猛龙碑》,预示了碑学革命的先声。 - 市场爆发:梁诗正作品均价从2010年28万/平尺飙升至2023年260万/平尺,藏家感叹:“以前嫌馆阁体死板,如今方知是体制内审美巅峰”。 - 文化启示:在人工智能复刻《兰亭序》的时代,梁诗正“规矩中求自由”的书写哲学,为当代书法提供了“传统与现代平衡”的范本。

梁诗正的笔墨,是清代文化生态的微缩镜像——既有宫廷的雍容,又藏文人的傲骨;既是科举制度的产物,又是艺术突围的见证。三百年后,当启功的“蟹爪钩”与《十宫帖》的墨痕在故宫展厅辉映,我们看到的不仅是技法的传承,更是中华书法“守正创新”的精神血脉。正如梁诗正家书所言:“字如史,笔如刀,墨痕深处见山河。”