乱世枭雄,群星璀璨耀九州

在中华文明五千年的历史长河中,总有一些将领以其卓越的军事才能和政治智慧,在乱世之中崭露头角,位极人臣。他们手握重兵,威震朝野,完全有能力取代当时的皇帝,成就一番帝业。然而,令人深思的是,这些名将却选择了不同的人生结局。有的最终惨遭杀害,有的功成身退,有的辅佐明君。韩信、曹操、郭子仪、王翦这四位历史上赫赫有名的大将,他们的故事不仅展现了个人的才华与抱负,更折射出中国古代政治中君臣之间微妙的权力关系,以及在权力与忠诚之间的终极抉择。

秦末汉初,天下大乱。项羽和刘邦之间的楚汉之争打得天翻地覆,诸侯并起,群雄逐鹿。

在这个时代,韩信从一个市井布衣到汉初三杰的崛起,正是得益于这个大时代给予的机遇。大汉王朝建立之初,新旧势力交替,各地诸侯割据,军阀混战。

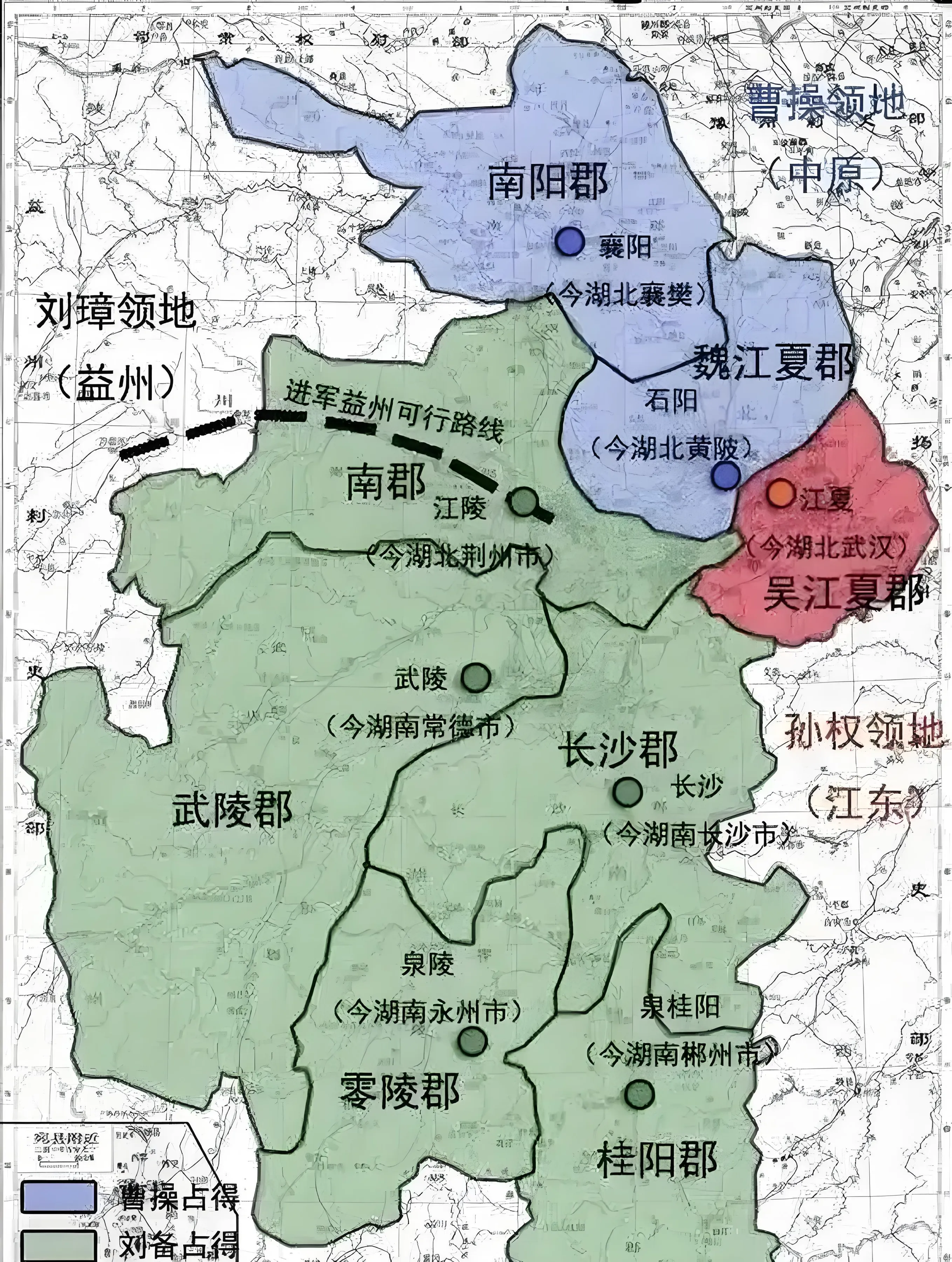

东汉末年,天下动荡,黄巾起义爆发。董卓挟持皇帝,专权跋扈,引发群雄讨伐。这场乱世为曹操的崛起提供了舞台。

曹操起兵讨董,收编黄巾军余部,不断扩大势力范围。他以汉献帝为名,招揽人才,南征北战,最终统一北方。

唐朝开元盛世之后,安禄山、史思明发动叛乱。这场持续八年的安史之乱,几乎摧毁了大唐的根基。

郭子仪在这个危急关头挺身而出,率军平叛。他先后击败叛军主力,收复失地,最终平定叛乱,挽救了大唐王朝。

秦国统一六国的过程中,王翦作为主帅,展现出非凡的军事才能。他率领秦军攻打楚国,连克要塞,最终攻下了这个最强大的对手。

这个时期,秦国军队战无不胜,攻无不克。王翦的每一次军事行动都经过精心策划,将秦军的优势发挥到极致。

四位名将所处的时代背景虽然不同,但都是乱世之中的转折点。他们在各自的时代中扮演着关键角色,深刻影响着历史的进程。

他们的才能得到施展,声名远播,最终都成为了一个时代的标志性人物。这些历史背景,也为他们日后的戏剧性人生埋下了伏笔。

将星闪耀,四杰竞逐争锋芒

韩信年少时在淮阴城中过着贫困的生活,经常靠着他人接济度日。在这段艰难时期,他遇到了那个著名的"胯下之辱"事件,但他选择了忍辱负重。

刘邦起兵后,韩信投奔了项梁麾下,却未受重用。后来他转投刘邦,在萧何的推荐下终于得到重用。

韩信被任命为大将后,立即展现出惊人的军事才能。他率领军队北定齐国,东取魏地,南征楚国,战无不胜。

在攻打齐国的战役中,韩信运用了"背水一战"的战术,率领军队以少胜多,一举击溃齐军。这场战役让他名声大振,被封为齐王。

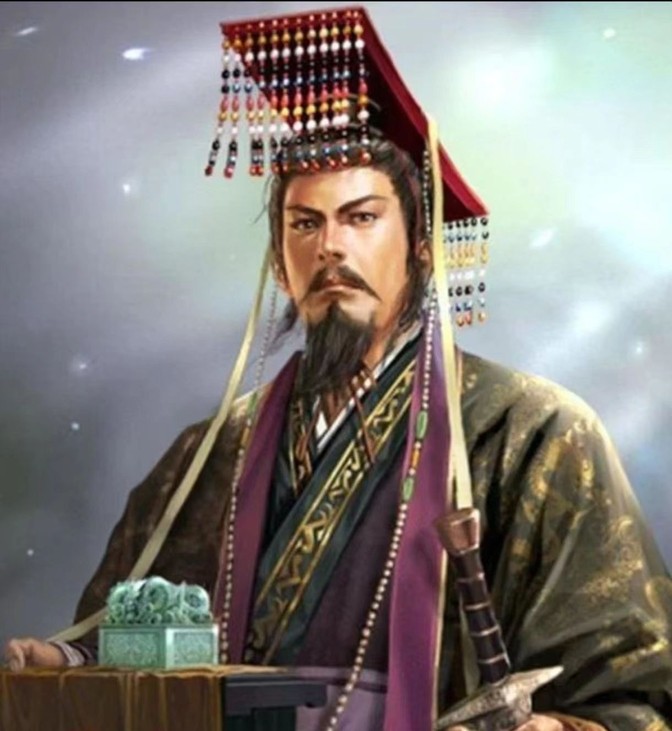

曹操在东汉末年的混乱局势中脱颖而出。他先是招募兵马讨伐董卓,后来又平定了徐州黄巾军的叛乱。

在官渡之战中,曹操以五万兵力击败了袁绍的二十万大军,奠定了统一北方的基础。这场战役充分展现了他的军事才华。

郭子仪在安史之乱中屡建奇功。面对叛军的强大攻势,他组织军队进行有效防御,稳住了局势。

通过多次重要战役,郭子仪逐步收复失地。他善于用兵,既重视战术,又注重对士兵的关怀,深得军心。

王翦在秦国统一战争中发挥了关键作用。他在伐楚之战中,采取了稳扎稳打的战略,避免了速战速决的风险。

这场持续数年的战役中,王翦统帅大军,最终攻下了楚国都城。这一战役为秦国统一六国奠定了决定性的基础。

这四位名将都以其卓越的军事才能震惊天下。他们或以少胜多,或以谋制胜,在乱世中创造了属于自己的传奇。

他们的崛起过程展现了不同的成长轨迹,但都在关键时刻抓住了历史机遇。这些战功赫赫的将领,后来都位居高位,手握重兵。

权力巅峰,悲欢离合写春秋

韩信在平定诸侯、统一天下的过程中立下了赫赫战功,被封为楚王,拥兵数十万。在当时的军事力量和个人威望上,韩信完全具备了取代刘邦的实力。

然而韩信的结局却格外悲惨。吕后设计召他入宫,以谋反罪将其杀害,满门抄斩。

曹操作为东汉末年的实际统治者,权倾朝野。他挟天子以令诸侯,控制了汉献帝,成为了手握重兵的超级军阀。

朝廷大小事务都由曹操决定,汉献帝沦为傀儡。曹操在朝堂上可以剑履上殿,不拜而入,显示出超越皇权的实际地位。

郭子仪在安史之乱平定后,被封为太尉,位居朝廷最高军职。他统领十节度使,兵权极重,声望达到顶峰。

唐肃宗、代宗两朝皇帝对郭子仪极为敬重,甚至称他为"尚父"。每逢朝会,百官都要先拜见郭子仪,然后才能上朝。

王翦在攻灭楚国后,军功显赫,威望极高。秦始皇对他极为信任,但也暗暗忌惮他的权势。

一次秦始皇问王翦:"寡人何如萧何?"王翦立即回答:"陛下强于萧何十倍。"这个回答既显示了他的智慧,也体现了他对权力的审慎态度。

这四位名将在权力巅峰时期都面临着相似的处境。他们拥有强大的军事力量,在朝廷中享有崇高威望。

然而他们对待权力的态度却各不相同。韩信选择了继续追求更大的权力,曹操把持朝政但不称帝,郭子仪保持着对皇权的忠诚,王翦则选择功成身退。

这些选择最终导致了他们截然不同的命运。韩信惨遭杀害,曹操权势滔天但始终不能称帝,郭子仪善终,王翦寿终正寝。

他们的经历生动地说明了在专制王朝中,功高震主往往会带来灭顶之灾。即便如此,历史上依然不断出现这样的将领,他们在权力与忠诚之间做出了不同的选择。

千古兴衰,功名成败留余韵

汉朝建立后,刘邦与功臣集团之间的矛盾日益加深。韩信的悲剧性结局为后世留下了深刻的警示。

在历史的长河中,类似韩信这样的功臣遭到猜忌和迫害的事例不胜枚举。这种现象被后人总结为"功高震主"的政治困境。

曹操在临终前将权力交给长子曹丕,为魏国的建立奠定了基础。他的政治智慧体现在既掌控实权,又不逾越名分的界限。

这种权力的平衡艺术影响了后世的政治格局。许多手握重兵的将领都以曹操为镜,在权力的边界上走钢丝。

郭子仪的善终堪称千古奇迹。他在位居高位时始终保持谨慎,不参与朋党之争,不结交权贵。

这种处世之道获得了极大的成功。即便在唐代藩镇割据的动荡时期,郭子仪依然保持着超然的地位,最终寿终正寝。

王翦在功成名就后选择解甲归田,这个决定保全了自己也保全了家族。秦始皇对他的态度也从忌惮转为尊重。

他的选择开创了一种新的政治智慧:功成身退不仅是一种美德,更是自保的有效手段。这种智慧影响了后世无数将领。

这四位名将的不同结局,在中国政治文化中形成了深远的影响。他们的经历被后人总结为政治智慧的范本。

权力与忠诚的考验在历史上不断重演。明代的于谦、清代的左宗棠等名将都面临过类似的处境。

这些历史经验逐渐形成了中国特色的政治文化:功高不可震主,位高不可逾分。这种文化深深影响着中国历史的进程。

在近代以来的政治变革中,这种传统文化仍在发挥作用。它提醒着人们:权力的运用需要智慧,功业的实现需要分寸。

评论列表