“坟前放什么最旺?” 这个问题看似简单,实则承载着千百年来的祭祀文化与家族情感。在中国传统文化中,祭祖不仅是表达对先人的追思,更被赋予祈福家族兴旺、子孙平安的象征意义。随着时代变迁,祭品的选择逐渐从单一的传统形式演变为更具人文关怀的表达。本文将围绕这一主题,探讨如何在尊重传统的同时,让祭品的选择更贴合现代人的精神需求。

一、传统祭品的文化密码:从食物到象征

在传统祭祀习俗中,祭品的选择往往遵循“以形补形”或“谐音寓意”的规律。例如:

水果与糕点:苹果(平安)、橘子(吉祥)、年糕(年年高升)等,取其谐音或形状,寄托对家族运势的期盼。

酒与茶:酒象征“长久”,茶则代表“清净”,二者结合寓意先人庇佑后代生活富足、心境安宁。

纸钱与元宝:焚烧纸钱源于“阴间货币”的信仰,古人认为通过这种方式能为逝者提供“财富”,进而反哺家族福泽。

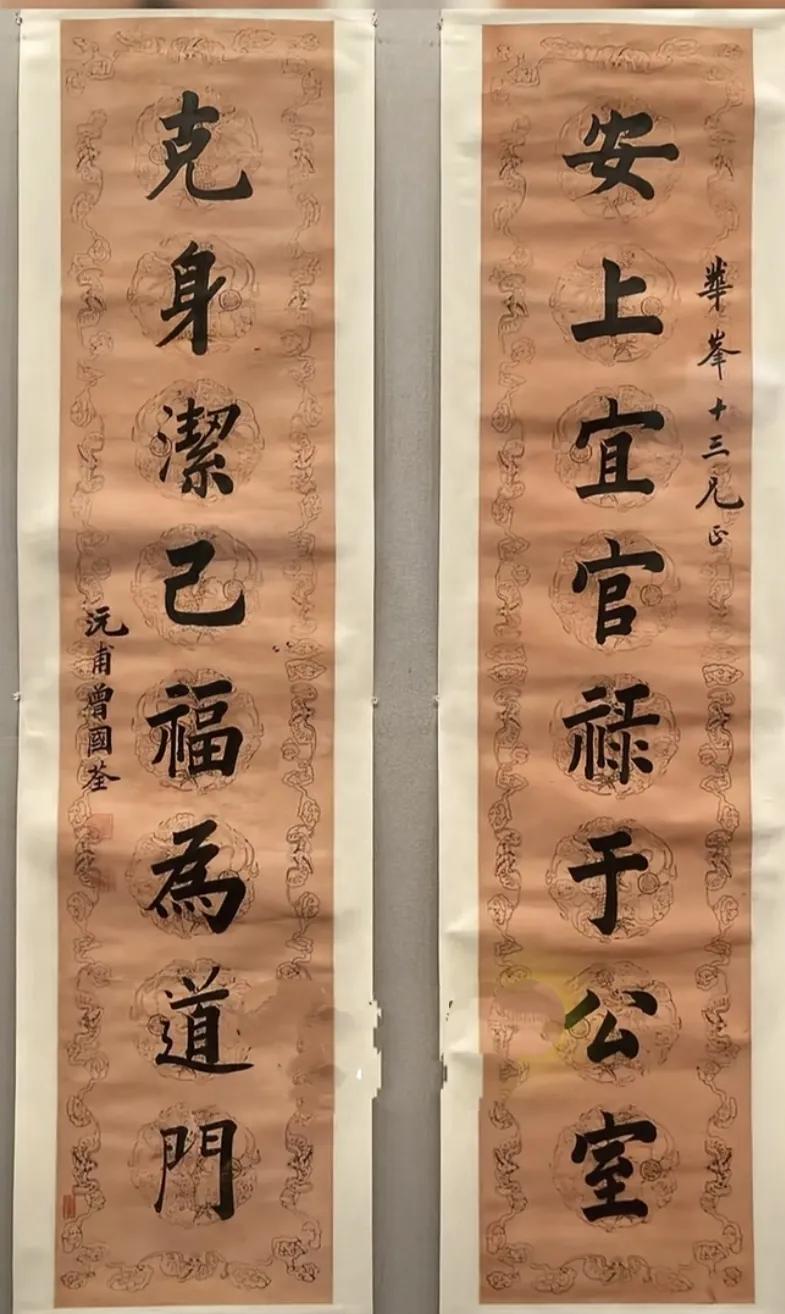

这些习俗背后,隐藏着农耕社会对自然力量的敬畏与对家族延续的重视。《礼记·祭统》中记载:“凡治人之道,莫急于礼;礼有五经,莫重于祭。” 祭祀不仅是仪式,更是维系家族凝聚力的纽带。

二、现代简化趋势:从形式到情感的转化

随着城市化进程加快,传统祭祀仪式逐渐简化,但核心情感并未淡化。现代人更倾向于选择环保、便捷且有纪念意义的祭品:

鲜花代替纸钱:白菊、黄菊象征纯洁与怀念,百合寓意家庭和睦,既避免焚烧污染,又保留仪式感。

个性化祭品:如先人生前喜爱的书籍、照片或手写信,通过具象化物品传递思念,让祭祀更具温度。

虚拟祭祀:部分家庭通过线上平台建立纪念空间,以数字蜡烛、留言墙等形式跨越时空限制,尤其适合远在他乡的游子。

这种转变并非否定传统,而是将重心从“求旺”转向“追思”。心理学家荣格曾提出“集体无意识”理论,认为仪式是人类与祖先建立精神联结的桥梁。现代人通过简化仪式,反而让情感表达更纯粹。

三、禁忌与科学:如何避免“踩雷”?

尽管祭品选择日益自由,但部分禁忌仍需注意,以免违背文化逻辑或引发安全隐患:

避免寓意不吉的物品:

梨(谐音“离”)、钟表(象征“送终”)等可能引发负面联想。

颜色过于鲜艳或带刺的植物(如红玫瑰、仙人掌)被认为冲撞肃穆氛围。

尊重地域差异:

北方部分地区忌讳用牛肉祭祀,因牛为农耕功臣;南方沿海则重视海鲜祭品,体现地域经济特色。

环保与安全优先:

减少焚烧大量纸钱,改用可降解材料;山区祭祀需严防明火,避免引发山火。

民俗学者刘晓峰指出:“祭祀的本质是情感传递,而非物品堆砌。” 在遵守基本禁忌的基础上,结合科学认知与个人情感,才能让祭品真正承载心意。

四、超越物质:祭祀背后的精神传承

无论是传统供品还是现代鲜花,其核心价值在于通过仪式唤醒家族记忆,强化代际纽带。哈佛大学社会学研究显示,定期参与家族祭祀的个体,对自身身份认同感更强,心理稳定性更高。

教育意义:带孩子参与祭祀时,讲解祭品寓意与家族历史,能帮助下一代理解“我从何处来”。

文化延续:将祭品与家风故事结合(如摆放祖先曾使用的工具),让抽象的传统变得鲜活可触。

通过以上分析可见,“坟前放什么最旺”的答案并非固定,而需在传统习俗、现实需求与情感表达之间找到平衡。无论是遵循古礼还是创新形式,只要心怀敬意,便是对先人最好的告慰。