书法是一种黑白的视觉艺术,其墨迹即为黑,墨迹外即为白。『黑、白没有色彩冷暖的丰富变化,极难引起视觉的愉悦,它唯一能胜过色彩的地方,就是强烈和单纯。』黑与白构成的艺术其动人的核心处的确是『强烈和单纯』。但是,单纯不等于单调,在一种颜色之中追求色阶的绚烂多彩和润干的质感变化也是作为黑白艺术的书法非常重要的表现手段,故墨法的运用也是书法艺术的一大关键。王铎是书法用墨的高手,同时也是墨法的探索者和改革者。

他浓、淡、涨、湿、干、渴等墨法都擅长,但他最拿手的、最动人心魄的、也是最具创造性的用墨是在墨的水分上用工夫,他强调墨色湿干的两极对比,即涨墨和渴墨的大面积对比,其对比的鲜明与强烈程度在书法史上可以说无出其右者。对艺术创造的成功与否而言,这是一种创新,也是一种涉险。这种涨墨和渴墨在作品中并置而且强烈对比的创造性运用,是书法史用墨技法发展的内在必然,同时也凸显出晚明社会的艺术审美追求和王铎书法的创作审美情怀。所以,对王铎涨、渴墨法进行分析研究,探讨其形成的内在缘由、外在的审美表现形式以及在书法史的影响,对当代的书法研究,应当具有一定的理论和实践价值。

王铎草书涨、渴墨法溯源

王铎在书论中没有提及自己草书墨法的师承,但是,从他书法风格的师承中似乎可以窥探到与此有关的某些信息。

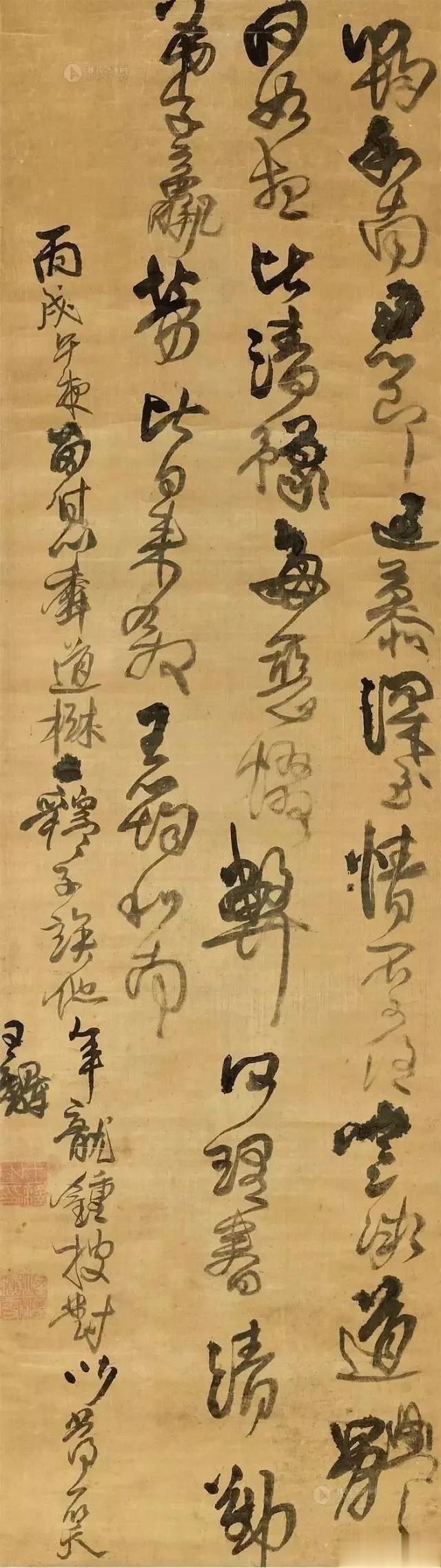

王铎一生极力推崇张芝、二王和米芾,而且行、草书以他们为主要的师法对象。他学习张芝、二王主要是临写《淳化阁帖》和《集王圣教序》等刻帖作品,在《淳化阁帖》和《集王圣教序》等张芝、二王的刻帖作品中基本看不到涨墨的痕迹,仅见极少的渴墨笔触,所以,我们很难断论王铎的涨、渴墨法是直接师承张芝、二王的。当我们把探视的目光移到王铎行、草主要师承的另一对象米芾的作品上时,觉得有不少发现:米芾的《粮院帖》《苕溪帖》《伯修帖》等很多作品中都有涨墨的使用,在《虹县诗》《吾友帖》中都有四字以上连续渴墨的运用。米芾这种涨墨法,尤其是渴墨法与王铎草书用墨很相像。王铎在《跋米元章告梦帖》里说:

『余经见内府米真迹书启约千余,字洒落自得,解脱二王,庄周梦中,不知孰是真蝶,玩之令人醉心如此。』

『解脱二王,庄周梦中,不知孰是真蝶』在一生追求二王神韵的王铎此时的眼中,米芾简直就是二王的化身,对其推崇与钦佩溢于言表。『经见内府米真迹书启约千余』,王铎看内府收藏是在天启中至崇祯初年供奉翰林的时候,那时只有三十几岁,可见他早年就对米芾的作品极其关注,并且备受其影响。

在王铎的《琅华馆帖册》的临米作品中,涨墨的洇化控制在字中的某个部分,这一点正是米芾涨墨的特征。可见王铎已细致、准确地捕捉到米芾用墨的某些特征,并加以师法。因此,从以上陈列的迹象,我们基本可以推断:王铎草书涨、渴墨的用法主要是师承米芾而加以发展的。

上面我们进行的是纵向溯源分析。从横向上看,王铎与董其昌在天启、崇祯年间同朝为官,且互有讨论书画的书信往来,我们不排除王铎在涨、渴用墨止受董其昌一定的影响,由于王铎的渴墨及淡墨运用与董有些相似。

当然,我们还可以从书、画、印互相影响的角度进行考察。白谦慎在《傅山的世界》里说:『而残破粘连的笔画也同样出现在王铎使用的一些名章上·······观看残破印章的视觉经验可能启发王铎在书法中运用涨墨,并将其作为展示「自然」「真率」乃至「奇」的手段。】

『观看残破印章的视觉经验可能启发王铎在书法中运用涨墨』,白谦慎的推想是大胆的、新颖的。但是,王铎所使用的印章既不是自己所刻,他所传书论中也未见对篆刻的关注,所以,这种推想实现的可能性不大。书法与绘画同源,书画笔法、墨法在艺术史上经常互相影响。

沈曾植在《墨法古今之异》中说:『自宋以前,画家取笔法于书。元世以来,书家取墨法于画。近人好谈美术,此亦美术观念之融通也。』

『元世以来,书家取墨法于画。』王铎擅长山水、花卉,他把绘画的墨法观念带进书法是可能而且是很自然的事情,所以,他草书的涨、渴墨法应该渗透了他国画的用墨理念的。

王铎草书涨、渴墨法形式分析

涨墨与渴墨的极致运用,而且要取得精彩的表现效果,并不是轻而易举的事。冯武在《书法正传》里说:一水太渍则肉散,太燥则肉枯·······墨太浓则肉滞,太淡则肉薄。』为了使运用涨、渴墨法的书法线条不致『肉散』、『肉枯」、「肉薄』,书家必须在使用笔墨技术的层面上是一流的。汪永江认为:一为了保障线条质感、墨迹、笔触的质量,既需要把握纸张材料载体与笔、墨的相互关系,更重要的是墨的成分与质量。』根据王铎当时所处的社会地位、在艺术上的才气以及对书法的致力程度,可以说,王铎所用墨锭的质量和对笔、纸绢的驾驭能力应该是无可怀疑的。

在涨墨的使用上,由于对纸绢、墨锭质量的讲究以及笔墨驾驭能力的高超,王铎草书即使水墨洇化成团,涨墨里面的笔触痕迹也大都因色阶较深而清晰可见,这在丰富线条墨色层次的同时,也增强了笔画的厚度和立体感。从大部分草书的涨墨外形看,可以清晰地感觉到王铎的理性化控制。在涨墨的审美上,白谦慎说:

『涨墨使字的中间部分晕成一团,产生了一种朦胧感。』

『王铎在其许多作品中运用涨墨制造出残破的外观,从很多方面来说都称得上是一种艺术尝试,这种涨墨增加了自然挥洒的效果,加强了字与字间的对比张力,也使观赏变得更具有戏剧性。」

陈振濂也曾论述到涨墨审美与此相类似的问题:

『由于渗化、晕染、枯笔而构成的朦胧感,和欣赏拓本中由于年代久远而有风化剥蚀之迹的朦胧感,绝不是损害欣赏本身,而是在调动欣赏者的想象,使这种欣赏变得更加趣味盎然,妙趣横生。』

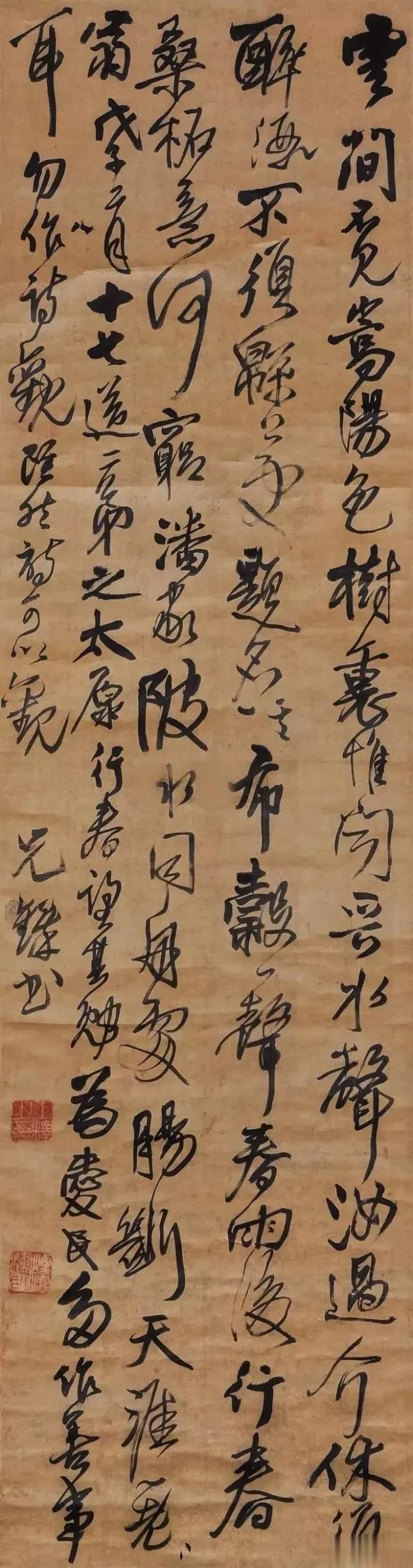

综述以上所论,王铎草书涨墨所造成的『朦胧感』,能涤除书家书写中人工的、刻意的成分,使其草书线条增加了浑然天成的挥洒效果,当然也增强了其个性化的浪漫的、戏剧性的抒情色彩。同时,涨墨

的『朦胧感』,能拉开欣赏者与欣赏对象之间分辨的距离,从而『调动欣赏者的想象,使这种欣赏变得更加趣味盎然,妙趣横生』。

陈振濂在《逆向:美学中的『丑学』》中曾经对王铎的涨墨法进行更深入的论述:

『(傅山、特别是王铎的「涨墨法」)其特点即是利用夸张的墨的渗化,破坏掉原有的线型节奏,使之产生一种突兀感和崩溃感,下笔的沉重与墨水的渗晕都与线条基调不成比例。依靠这种不成比例来造成丑中见美、奇中见平的强烈动感。有时某一局部线条的粗重的晕化甚至淹没了空间的距离间隔,造成以线之「丑」去抵消人工的结构之美的效果,使结构中浓墨大块与细小穿插之间形成尖锐的抵抗。』

陈振濂论述王铎的涨墨之美是很到位的。涨墨法的墨块的确是改变了『原有的线型节奏』,仿佛是一块块沉重的音符,使流利畅快的线型节奏在行进中不断地变奏,不断地休止。虽然『造成以线之「丑」去抵消人工的结构之美的效果』,但在涨墨渗化块的『丑』的对比和衬托之下,作品中灵动的线条却显得更加劲利、轻捷。

并且,涨墨法洇化成块,这种墨块在线的世界里是一种特异构成。『正如同自然界一样,特异就像基因的突变,结果往往出人意料·······特异的形态带来视觉上的惊喜。』这种特异构成往往给观赏者带来强烈的心理感受,并成为视觉的焦点。从而达到四两拨千斤的艺术表现效果。

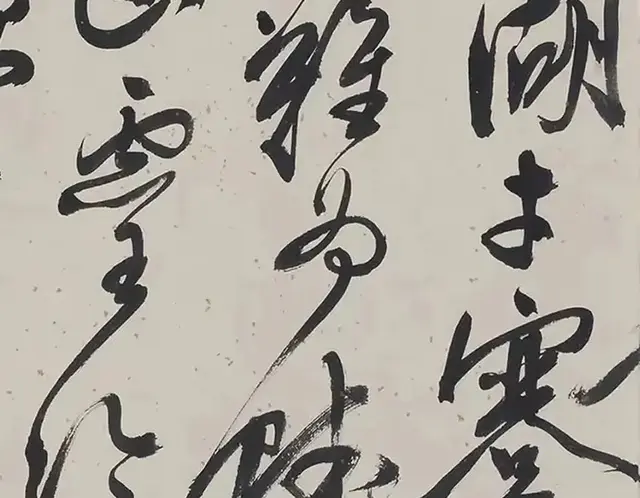

王铎草书下笔或涨或湿,先着干墨,然后渴墨,往往可以连续书写多字。(图一)关于此,林散之分析说

【王铎用千笔蘸重墨写,一笔写十一字,别人这样就没有办法写了,所谓入木三分就是指此。』他又说:『怀素能于无墨中求笔,在枯墨中写出润来,筋骨血肉就在其中了。』

林散之对用墨的感受确实高人一筹 他能从王铎蘸重墨一笔写多字感受到入木三分的笔力,又能从怀素的枯墨中觉察出筋骨血肉,王铎也能如怀素一样,『于无墨中求笔,在枯墨中写出润来』。在枯墨中写出华滋,在枯焦中呈现出用笔的筋骨血肉,这恰是王铎草书作品中的用墨长处。

同时,王铎把枯笔技法表现发挥到了极致,他往往用枯笔连写多字,形成一大片灰色的线组,在作品中构成了黑、灰、白三色既对比又统一的章法视觉特色。

在王铎草书作品中,墨量由涨而湿,由湿而干,由干而渴,如此次第变化的墨法节律感极强,仿佛是一段段的旋律,在整体作品的乐章中标示出小节与段落。

为了能够凸显王铎草书涨、渴用墨与明代其他草书大家的异同,我们可以对他们的草书涨、渴墨法的运用做观测统计。祝允明草书作品用墨量由湿到干,连续出现渴墨的字数一般一至二字,最多不超过四字,极少使用涨墨。徐渭草书作品偶有涨墨,但涨墨量不大(其行书涨墨使用较为频繁,而且涨墨量较大),由湿墨到渴墨,连续渴墨的字数很多保持在二至三字,最多达到七字。

董其昌草书作品淡墨使用极为频繁,有不少湿墨与渴墨对比的运用,连续渴墨一般不超过五字《节临怀素自叙帖卷》通篇焦渴,当是特例),很少使用涨墨。王铎草书使用涨墨频繁,往往涨墨量很大,而且出现涨墨在纸绢上流动的迹象,其用墨常常由涨到湿,由湿及渴,连续渴墨的字数经常保持在二至五字,最多达到十多字。由以上观测统计可证,王铎是明代草书大家中用墨最大胆的一位,其涨墨、渴墨使用的频率最高,而且涨墨量最大,经常性的连续渴墨字数最多。涨墨与渴墨的极致运用,构成了王铎草书风格豪肆与浪漫的基调。

在草书作品中,王铎涨墨的运用似乎比较理性,因而也较为成功。倘若对他书法涨墨的运用进行总体观察,效果不总都是积极的,如他写于崇祯十三年的行书《洛州香山作五律诗》中,『香』、『旧』等字墨汁在纸上滂沱泗流,如此的涨墨明显失控,造型趋于怪异、粗野,我觉得这是不足取的。