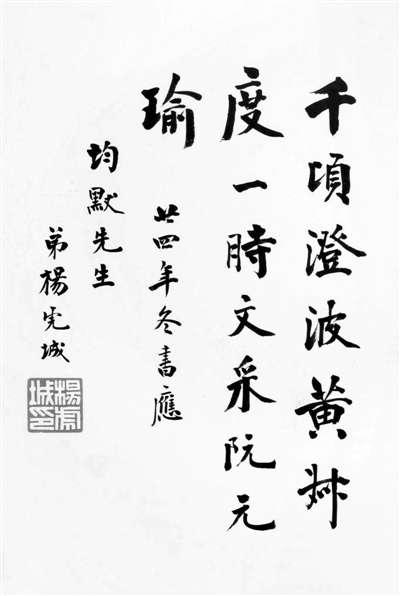

清代乾(隆)嘉(庆)之际,翁方纲(正三)、刘墉(石庵)、梁同书(山舟)、王文治(梦楼)并享书法盛名,当时人称“翁刘梁王”。其实论书法艺术的成就,应推刘石庵为最高,翁、梁、王三人都比不上他。

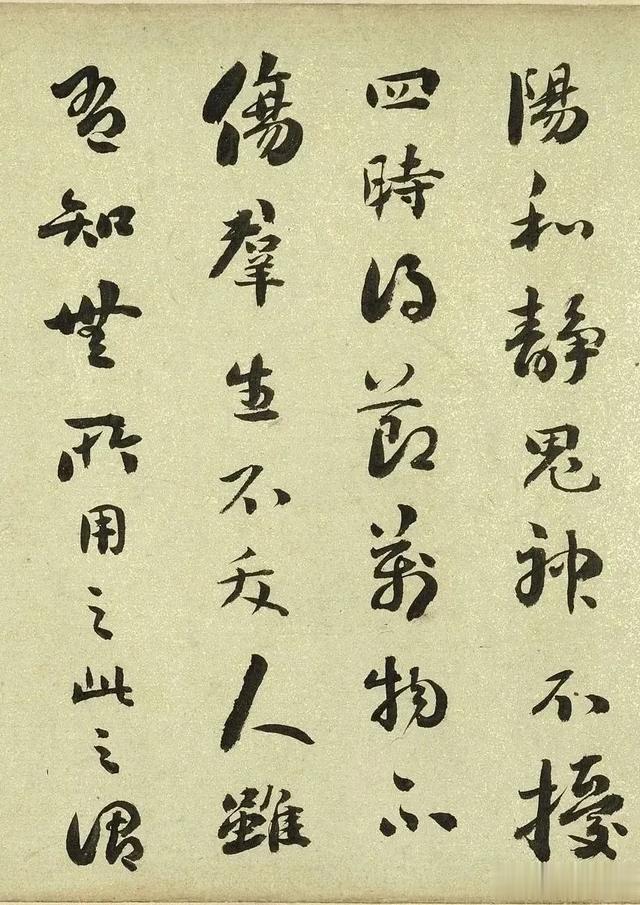

刘石庵的字,表面圆圆的,软软的,仿佛纸上堆着一团团棉花球,细看却骨络分明,内涵刚劲。徐珂的《清稗类钞》里对刘石庵的评价说:“世之谈书法者,辄谓其肉多少。不知其书之佳妙,正在精华蕴蓄,劲气内敛,殆如浑然太极,包罗万有,人莫测其高深耳。”确是的论,而非随便推崇。

刘的书法,初学赵孟顺(子昂),后学董其昌(玄宰),可是在他的作品里,一点看不出赵或董的迹象,所以他又是一个善学前贤而不受前贤奴役的人,正跟与他齐名的翁方纲相反。翁的书法工力不是不深,可是他写了一辈子的《化度寺碑》,始终跳不出大欧(欧阳询)的“拘束寒俭”的小圈子。戈仙舟是刘的门人,翁的女婿。

有一次戈拿刘的作品向翁请教,翁说:“你去问问你老师,他的笔下哪一笔是古人?”戈把这话告诉了刘石庵,刘笑着对戈说:“我写的是自己的字。你也去

请问令岳,他的笔下哪一笔是自己?”他们的话针锋相对,好象彼此在开玩笑,可是他俩的不同性格,只凭这两句话已暴露无遗。一个刻意学古,亦步亦趋;一个自我作古,独往独来。不必见到作品,谁优谁劣,已判然若揭!

清代书法理论家包世臣(慎伯)说:“刘石庵对客写字时,执笔用“龙睛法”,笔管不动;而在家里写字,不论大小,都是转管疾书,笔管随着指头前后左右,旋转飞动,仿佛狮子滚球那样,转动得快时,甚至笔管会从手里掉下来。(见《艺舟双楫》:记两棒师语)包世臣和刘是同时人,他的话或许可靠。不过写字就写字,为什么要人前一套、人后一套?这说明象刘石庵那样大名鼎鼎的书家,知道自己的执笔法不是正宗,为了维持书名,不得不用“龙睛法”装点门面。可见自来书本或口头相传的书诀、笔法等,可能有不少跟刘石庵的“龙睛法”一样,实际并不是这么一回事。

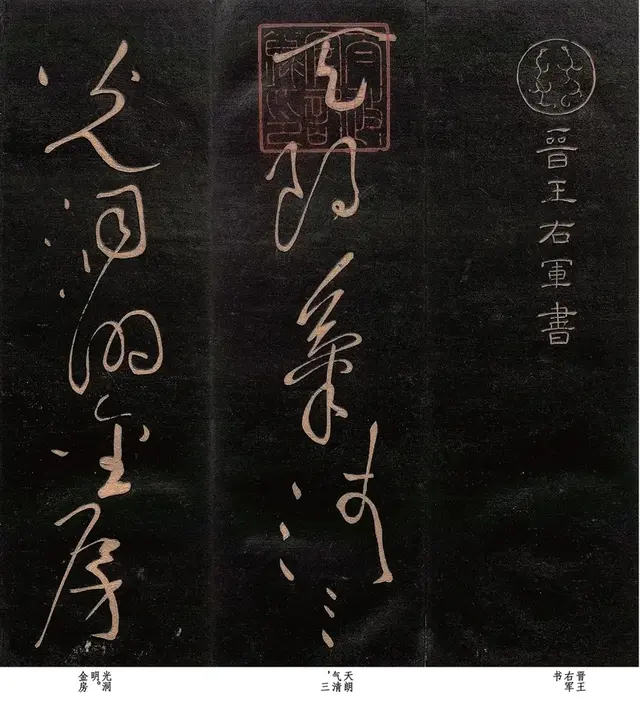

刘墉(1719-1804)书法师承赵孟頫、董其昌,集诸家之所长。小楷宗法钟繇、颜真卿拙中藏巧,行草则得《淳化帖》中诸家之风韵,但又不纯粹模仿古人笔法,而是在学习古人笔法特点的基础之上妙用其风格,在特殊的手法中表现出独特的境界,所谓师古不泥。清代张维屏于《松轩随笔》中记载:“刘文清书,初从赵松雪入,中年后乃自成一家,貌丰骨劲,味厚深藏,不受古人宠拢,超然独出。”

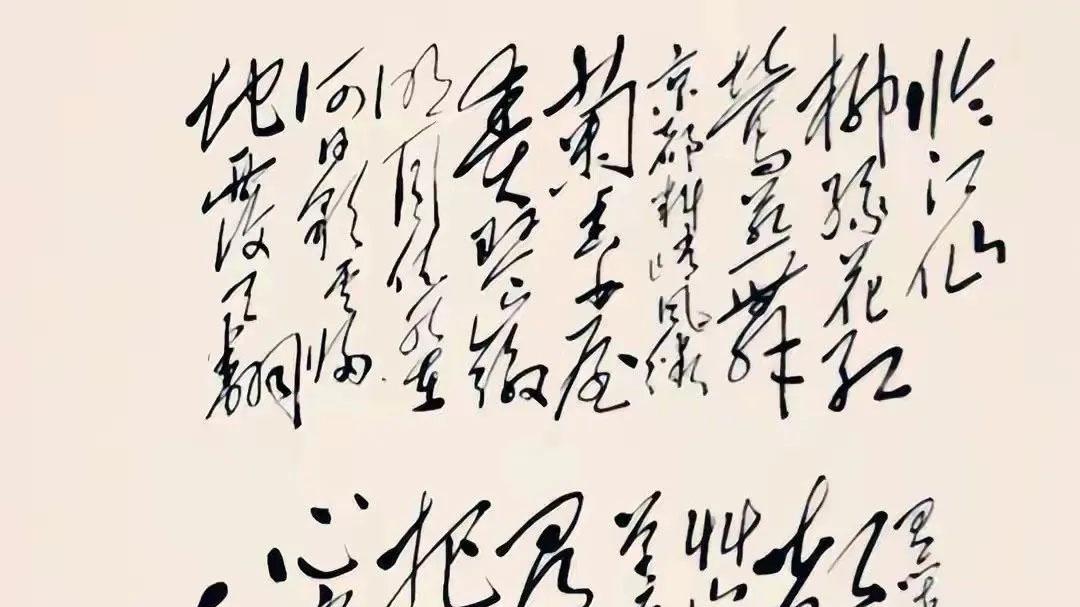

超好!学这个字恐怕比学苏王谷山还难[笑着哭]