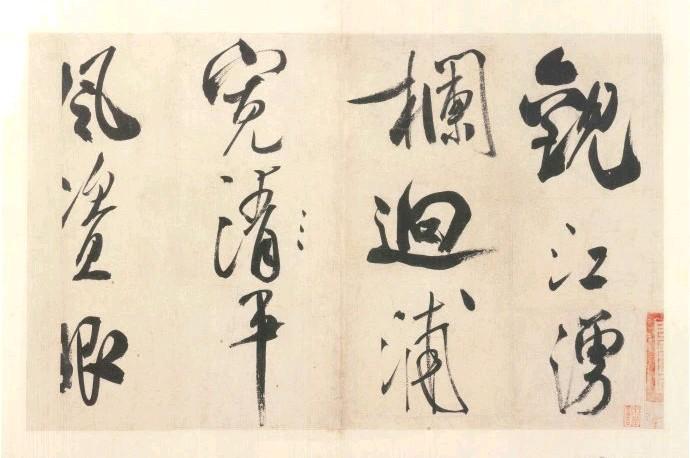

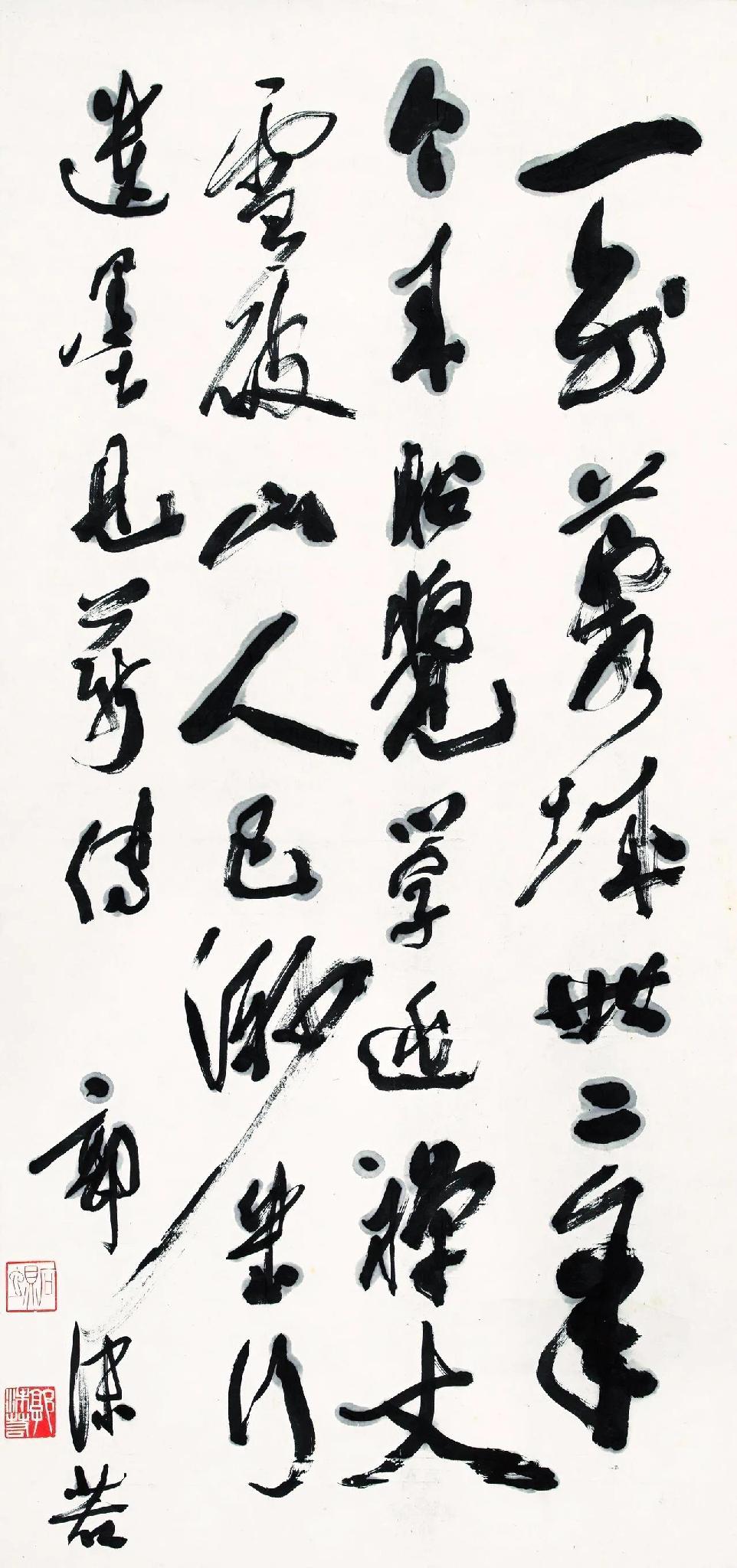

“思想哲匠”冯友兰,睿见卓然! 他说:“永远不要用单一视角定义文明,文明的形态,恰似江河奔涌,既有平缓处的静水深流,也有险滩上的惊涛裂岸; 历史的进程,实则是文明的自我重塑;制度的更迭,实则是秩序的博弈;文化的交融,实则是差异的对话;科技的革新,实则是认知的突围; 《周易》有言:“穷则变,变则通,通则久。” 在这流变的岁月里,世事纷繁,规律难循,立场各异,偏见丛生,文明的脉络,不可不究,但也不可拘泥。 任何进步,都不能仅凭理想推动,而是靠实践检验,靠传承创新,人类的文明进程,就是不断调和矛盾与发展的过程。 求知莫要困于成见,一切以实证为基,探索必须突破藩篱;观世莫要偏执一端,将传统与现代割裂,可能会陷入认知的迷雾;最需警惕的,往往是固步自封的思维。 古训有云:“流水不腐,户枢不蠹。” 寰宇万象,你能接纳多少变革,就可能收获多少新生。守旧易生凝滞,开放方得活力,视野的狭窄,才是最沉重的桎梏。 平凡如砖瓦,亦承广厦之重;伟大如丰碑,也经岁月侵蚀。世间唯有变化永恒,万物皆循迭代之理。挑战不可惧,因为是契机;故步自封最可怕,因为是绝路。 智慧的根本,在于从不将文明简单割裂,任何试图固化文明的论断,都带着时代的局限,你若能洞察传承与革新的辩证,一切认知,无需刻意拼凑,也自会澄明。 如果你对文明感到迷茫,不是因为见识短浅,而是因为太执着于范式,太想寻找永恒模板的人,就像在流沙上筑高台,风雨一来,所有架构都会坍塌,还得承认文明本无定式。 学者莫要困于典籍,纸上谈兵终觉虚,躬身实践方知真;世人莫要轻慢文明,将功利奉为圭臬,可能会沦为时代的弃子;最能滋养灵魂的,往往是超越功利的追寻。 《尚书》云:“周虽旧邦,其命维新。” 探索文明,你能触及多少广度,就可能获得多少启迪。激进易生动荡,守成易致衰微,文明的演进,才是最深刻的觉醒。 远古部落中,文明的蒙昧与生机并存;现代社会里,文明的璀璨与危机共生。世间从无纯粹的先进与落后,万事皆是文明的映射。碰撞不可怕,因为能激发;故步自封最可怕,因为已僵化。 通透者的特质,就是理解文明的局限却不悲观,接纳时代的荒诞仍怀热望,任何对文明的苛责,都是对自身狭隘的掩饰,你若有包容,一切差异,无需刻意调和,也自会共鸣。 如果你对时代感到失望,不是因为文明退步,而是因为期待太刻板,太理想化的人,就像在寒冬中求花开,越是执着,越容易在荒芜中困顿,还得明白革新本是常态。 哲学的价值,不在固守传统,而在突破边界;文明的真谛,不在消灭差异,而在兼容并蓄。对文明的深刻领悟,从来不是傲慢的理由,而是谦逊的起点——知道文明皆有局限,所以更懂敬畏;明白传承不易,所以更愿守护。 黑格尔说:“历史是一堆灰烬,但灰烬深处有余温。” 但看透文明的人会懂得,过往的经验不过是基石,真正的方向,在于对未来的开拓与创造。 所谓进化,就是从“非古即今”的偏执,走向“古今贯通”的圆融;从“强求一致”的幼稚,到“和而不同”的成熟。 《道德经》言:“大巧若拙,大辩若讷。” 如果文明必然进步,为何历史总有反复;如果文明注定停滞,为何创新从未停歇。 冯友兰在《中国哲学简史》中说:“文明是条流动的河,不是凝固的雕塑,它在冲突与融合中奔腾,在质疑与坚守中向前。” 理解文明,不是为了逃离尘世,而是为了更好地推动;不是为了变得傲慢,而是为了在多元中保持清醒的智慧。 观世要懂文明,修身要明传承, 无论何时,与文明对话,才能与时代并肩同行。