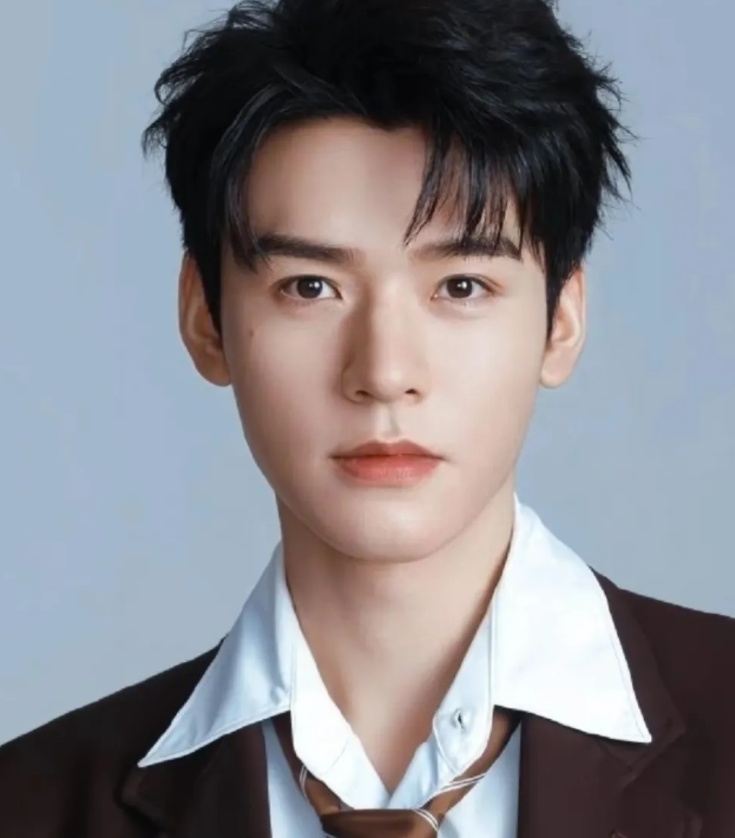

天呐,平田康之!你藏的也太深了 一查才发现

67岁的平田康之,他竟然已经在中国演戏演了22年。

2003年,平田康之演了第一部戏,在戏中他演伊藤博文,从这里开始他就成了鬼子专业户 估计不少喜欢看历史剧、抗战剧的朋友,都对平田康之这张脸有点“条件反射”——不是觉得陌生,是一看到就会下意识想“哦,又是演日本军官的那个演员”。

就像2015年火遍全国的《伪装者》,他演的藤田芳政,戴着圆框眼镜,说话慢条斯理,可眼神里全是算计,跟胡歌演的明楼对手戏时,两人一个眼神交锋都透着暗流涌动,当时多少观众恨这个角色恨得牙痒痒,转头查演员资料才发现,这人竟然早就扎根中国演艺圈了。 其实平田康之当初来中国拍戏,纯属偶然。2003年《走向共和》剧组筹备时,导演张黎特别较真,想找个能演好伊藤博文的日本演员——不是随便找个会说中文的,而是要能理解这个历史人物的复杂性,不能把他演成一个只会喊口号的“纸片人”。

剧组在日本选了好几个演员都不满意,后来有人推荐了平田康之,当时他在日本演艺圈只是个小透明,演过几部话剧,没什么名气。

接到邀请后,他没急着答应,反而花了一个多月查资料,不仅读了伊藤博文的传记,还跑去东京的历史档案馆查甲午战争的原始文献,甚至专门请教了研究近代中日关系的学者,就为了搞懂“这个角色到底是个什么样的人”。 第一次来中国拍戏,平田康之就被剧组的“较真”打动了。他后来在采访里说,当时拍《走向共和》,光是伊藤博文的服装就做了三套,从面料到纽扣都跟历史照片上的一模一样,道具组甚至连他办公桌上的毛笔、信纸都按当时的样式复刻。

拍一场伊藤博文和李鸿章谈判的戏时,导演因为他一个手势不够符合历史习惯,反复拍了七八遍,直到满意为止。

他说“那时候我就觉得,中国的历史剧创作特别严肃,不是随便拍着玩的,这种态度吸引了我”,拍完这部戏,他干脆把家搬到了北京,决定留在中国发展。 往后22年,找他的戏基本都是“日本反派”,但他从不是来者不拒。有次一个抗战剧剧组找他,剧本里把他演的角色写得特别脸谱化,从头到尾就只会喊“八嘎呀路”“进攻”,他直接拒绝了。

他说“如果只是让我演一个没脑子的坏人,我不会接。观众看了只会觉得好笑,不会记住历史,这样的角色没有意义”。

就像他在《四十九日·祭》里演的日本军官,虽然也是反派,但他加了很多细节——比如看到难民孩子时,眼神会下意识地闪躲;听到部下屠杀百姓的报告时,手指会悄悄攥紧。

他说“我想让观众知道,这些反派不是天生的恶魔,是战争扭曲了他们,这样反而更能体现战争的残酷”。 刚开始有人因为角色讨厌他,甚至在网上留言骂他“日本鬼子”,他看到了也不生气,反而觉得“这说明观众入戏了,也记住了这段历史,这就是我演戏的目的”。

慢慢的,越来越多观众发现了他的敬业——有人整理他演的角色,发现每个“日本军官”都不一样:《走向共和》里的伊藤博文老谋深算,《伪装者》里的藤田芳政阴狠狡诈,《战长沙》里的清水司令残暴多疑,连说话的语气、走路的姿势都不一样。

有网友说“原来‘鬼子专业户’也能演得这么有层次,这才是真演技”。 现在67岁的平田康之,中文说得比不少年轻人还流利,平时喜欢去北京的胡同里逛,跟卖菜的阿姨讨价还价,还会做几道简单的中国菜,比如西红柿炒鸡蛋、青椒肉丝。

他没事的时候会去中国人民抗日战争纪念馆,有时候还会带着从日本来的朋友一起去,给他们讲抗战历史。他说“我在中国待了22年,早就把这里当成家了。

我演了一辈子反派,就是想让更多人知道,战争有多可怕,只有记住历史,才能避免再发生这样的悲剧”。 其实想想,演艺圈里想演主角、想红的演员太多了,可平田康之却心甘情愿演了22年“反派”,还把每个反派都演得有血有肉。

他的敬业不只是对演员职业的尊重,更是对历史的敬畏。

我们看他的戏,恨的是他演的角色,敬的是他背后的态度——毕竟,能让观众通过角色记住历史,这才是历史剧演员最珍贵的价值。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

参考资料:中国新闻网《日本演员平田康之:在中国演22年“反派”,用角色传递历史敬畏》

评论列表