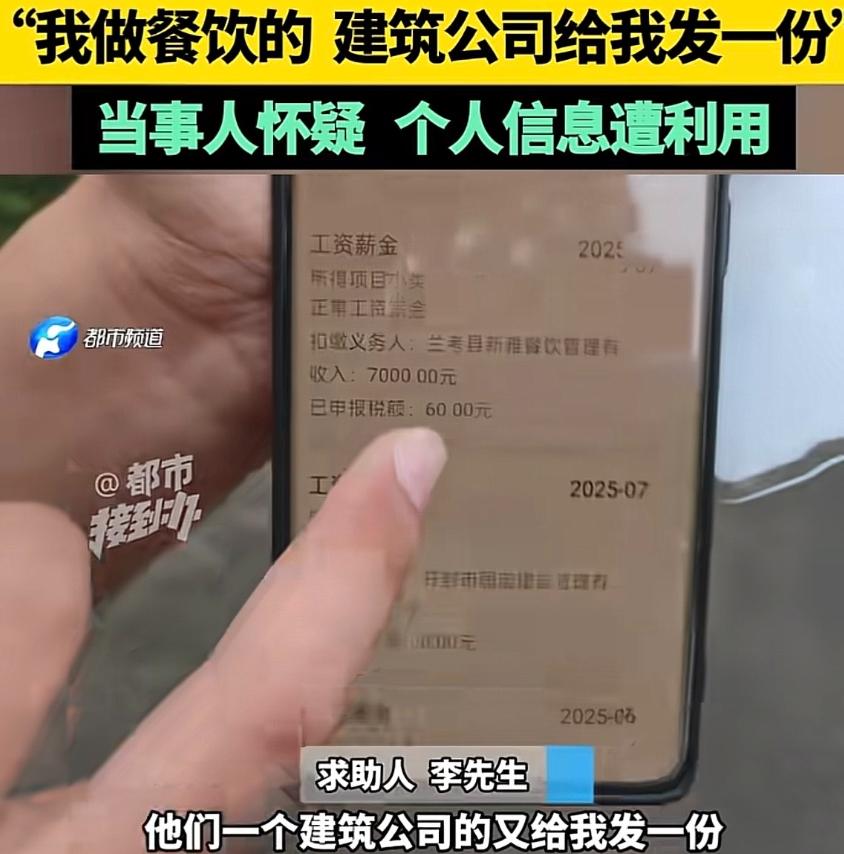

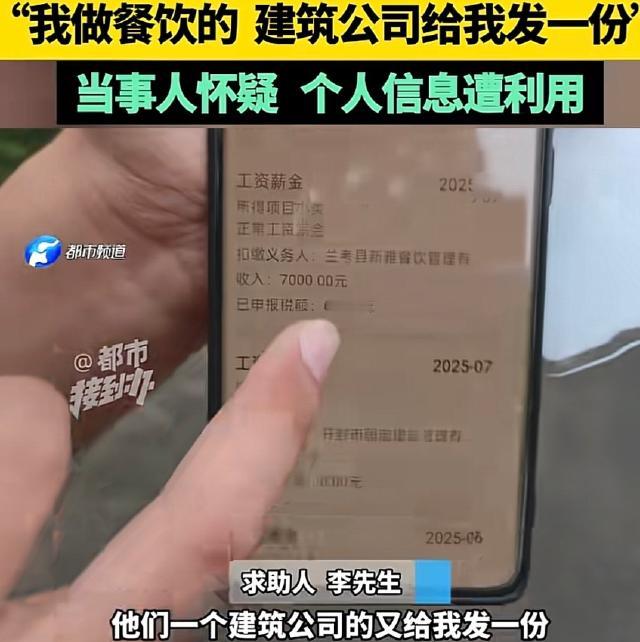

河南开封,男子是服务员,每月工资5000多,有天他查个人所得税,发现个税记录上多了一家公司,一看名字就不熟,显示他每月从这家公司还能拿4000多块,而且连续一年没断过,该事引发持续关注。 李先生干中餐这行挺多年了,在开封一家饭店做服务员,平时工资就是老板直接发卡上,活忙也顾不上别的,直到八月底准备查点手续,顺手点开个税APP,看了一眼收入那栏,才发现这事不对劲。 他一开始还以为是系统算错了,结果一翻记录,从2024年9月开始,每个月都有一家建筑公司往他名下报了工资,写的是“入账成功”,每月四千出头,一年加起来都快五万块了,可他银行卡里根本没收到过这笔钱。 李先生说,他压根没给这家公司干过活,也从来没听过这公司名字,更别说啥劳务关系了,这一看就是有人拿他身份报账,他当时就愣了,觉得不是个小事,连忙跟熟人打听,还特地找了记者求帮忙。 他说自己银行卡一直在用,没借给别人刷工资,家里也没人干这行,唯一一次是好几年以前,他姐找他借过一次卡,说急着领个工地的工资,当时他也没多想,可那事过去很久了。 记者根据公司名字找到了那家建筑单位,对方接电话的人一听说是李先生,还挺快就回了话,说知道他,是他姐当年在那干活时候,用过他卡收工资,说可能是财务系统沿用了那张卡。 可李先生不认这个说法,说那次之后就没再借过卡,而且他也不是那公司的人,怎么能算员工,每月还给他上报工资,他说这事怎么看都说不过去。 对方后来含糊其辞,说是财务当时图省事,没去核实卡是谁的,就默认按老员工信息上报了工资,还解释说没别的意思,就是操作流程走顺手了。 李先生越听越来气,说这不是随便糊弄的事,人家一笔笔都上税报了,他这边啥也没干,结果成了“虚报工资”的背锅人,搞不好后面还要补税或被银行盯上。 他说自己去年买房按揭刚批下来,银行那边看他收入多了,说不定还以为他收入来源不清不楚,到时候要真被怀疑是流水造假,他还得掏律师费证明清白。 而且他担心这不是“一个疏忽”那么简单,他说万一人家拿他名字干了别的事,比如申请信用卡、贷款或者挂靠公司,等爆出来他连怎么背的锅都不知道。 记者再问那家建筑公司,对方态度倒也没撇清,说确实是工作疏漏,会尽快把李先生的信息从系统里删掉,也不再以他名义发工资了。 李先生说,挂电话那天是9月5号,他又过了两天去查了下个税APP,那笔“神秘工资”终于不见了,他才算松了口气,说总算把账抹平了。 但事情还没彻底结束,9月10号左右,税务部门主动联系了他,说他们已经收到反映,准备介入核查这家建筑公司是否存在虚报、套用信息的行为。 李先生说,税务那边让他保留好APP截图和对话记录,如果后续还发现有新的入账,他们会帮忙处理,保证不会影响他的个人信用和贷款资格。 他说这事要不是当时顺手点了下APP,还真不知道有这种“隐形工资”进账,平时真没人留意这些,听说不少人都一年才查一次。 有网友听了他讲这事,也说自己之前也差点被搞了,当年给朋友挂个工地名字,结果被对方公司连续虚报了好几个月工资,还是后来申请贷款才发现。 还有人留言说,朋友注册公司时写了他名字,后面公司虚报工资被查了,朋友才来找他说补税,还把名字从报表里删掉,但那几个月的信用记录一直没消。 资料显示,《个人所得税法》第二条规定,单位代扣代缴个人工资时必须如实申报,不能虚构或代填他人信息,一旦被查属违法行为。 另外,《个人信息保护法》第13条也明确,任何机构处理他人身份信息必须获得当事人同意,不能因为“操作方便”就随便拿别人的卡号、姓名上报。 李先生说,他现在已经跟公司那边明确讲了,不允许再用他的卡、不准再报他的名字,如果再发现异常,他就直接找律师起诉。 他说这事看着是误操作,其实后果一点都不轻,一个不小心就可能影响贷款、信用甚至纳税资格,他不怕事,就怕这种没来由的背锅。 目前税务调查还没出结果,他说也不知道税务那边后面会不会追责,建筑公司会不会给其他人也整了这种操作,他现在是天天看APP,谁也不敢再信了。 信息来源:当事人提供信息,记者实地采访及税务部门通报综合整理(2025年9月)