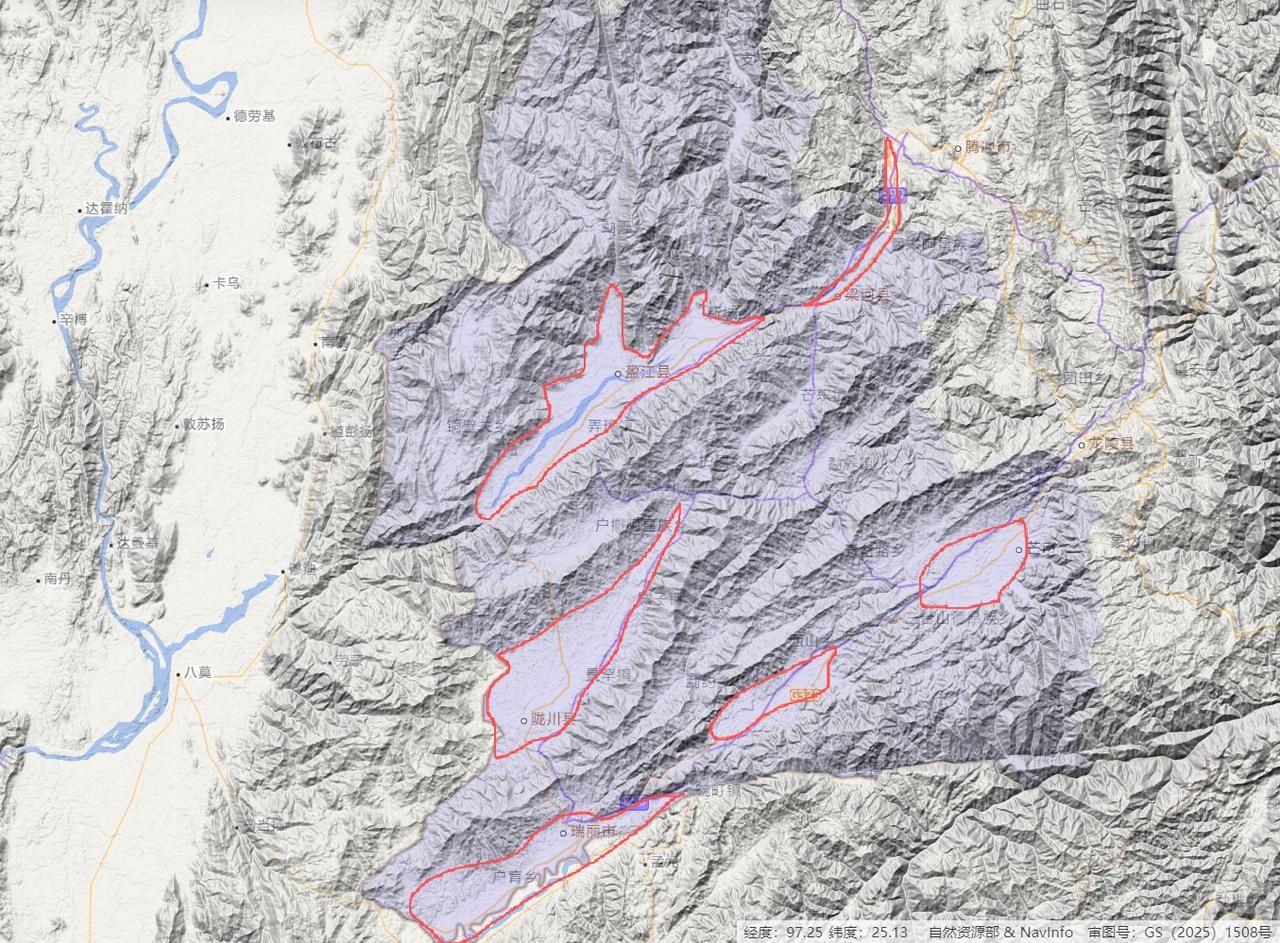

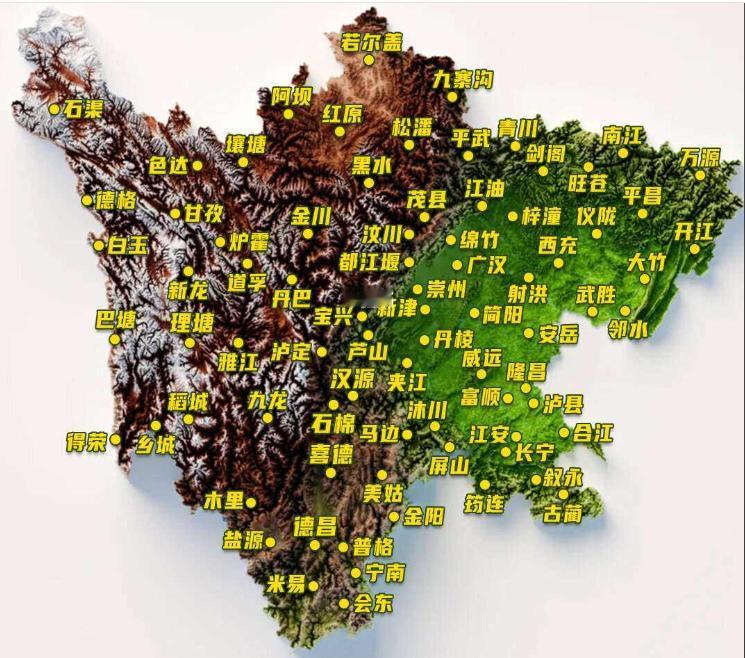

中国独一无二的“黑皮肤”民族,却是地道中国人,驻守边疆千年,可别错叫他们老外! 若在云南翁丁寨的寨门口被人用黑色涂料点了额头,别惊讶,这是佤族的“摸你黑”仪式——一点黑颜料,藏着他们最朴素的祝福。 要是赶上狂欢节,更是热闹,人们互相涂抹、笑着闹着,都说“涂得越黑,快乐越久”,这份热情,是佤族刻在骨子里的鲜活。 而创造这份鲜活的民族,正是中国唯一的黑皮肤民族——佤族。 不少人第一次见佤族人,会下意识以为是非洲朋友,毕竟他们的皮肤比汉族、其他少数民族深不少,但这不是云南紫外线晒的,是天生的基因,佤族人自己还以黑为美,叫姑娘“黑珍珠”,称小伙“黑牛哥”。 不过得说句实在话,佤族在云南人口里占比特别小,不能因为他们皮肤黑,就说“云南人都黑”,就像不能用一颗树代表整片森林,太片面了。 网上曾见过云贵网友互相调侃,贵州有人拿佤族人的照片说云南人黑,云南也有人调侃贵州人有龅牙,看着挺没必要。 其实去过两地就知道,贵州人大多是普通黄皮肤,没什么人特别白;云南靠近四川的昭通一带,还有傣族、白族里,也有不少皮肤白皙的人。 这种地域攻击,和之前有人吵“广东人爱吃海鲜”“西北人爱吃面”一样,都是以偏概全,不如多聊聊贵州的羊肉米线、云南的包烧鱼,多有意思。 佤族让人佩服的,不只是这份热情,更是藏在岁月里的守边承诺。 这承诺得从三国时期说起,当年诸葛亮南征,到了佤族聚居的地方,没动刀枪,反而把种稻米的技术教给了靠打猎、简单种植过日子的佤族人。 佤族先人感激这份善意,就跟诸葛亮定了约定:世世代代守着南疆,不让外来敌人侵犯。 这份约定,佤族守了上千年。 1934年英军想占云南的地盘,佤族17个部落的首领一起写了《17部落王敬告祖国同胞书》,里面写着“宁可断头颅,也绝不失守卫国土之责,哪怕撒热血,也绝不做英人之奴”。 之后他们组织了佤族部队,跟汉族同胞一起对抗英军,凭着一股不怕死的劲儿,最后真把侵略者赶跑了,保住了南疆的土地。 现在听当地老人讲这段事,还能感受到当时的热血。 佤族人住的翁丁寨,还是《鬼吹灯》云南虫谷的取景地,被叫做“中国最后一个原始部落”。 “翁丁”在佤语里有两种意思,要么是“云雾缭绕的地方”,要么是“几条小河交汇的地方”,不管哪种,都藏着好风光。 干栏式的竹木房子,茅草屋顶像蘑菇一样散在树林里,和周围的山川融在一起,走进去像进了画里。 可翁丁寨命不好,2013年着过一次火,2021年又烧了一次,2021年那次最严重,105间房子就剩4间。 好在佤族人没放弃,之后在原地重建,还装了消防设备,每天喷两次水防火。 现在寨子里的人白天在老寨上班,给游客表演甩发舞、敲木鼓,晚上回新寨住,既保住了老寨的原始样子,又能靠旅游赚钱。 到2024年中秋,翁丁寨已经接待了18万游客,收入820万,最多一天来了7588人,看得出来大家都想感受下这个原始部落的魅力。 在翁丁寨,还能看到佤族的“佤王宴”,这宴席传了3000多年,最长一次摆了2270米,创了世界最长宴席的纪录。 吃的时候不用碗,用芭蕉叶盛饭,直接用手抓,大家一边吃一边喝酒唱歌,气氛特别热闹。 不过去旅游得注意规矩,不能摸他们的木鼓和寨桩,祭祀的地方不能随便拍照、大声说话,吃饭掉了饭粒得捡起来,这是对人家文化的尊重。 佤族还有个宝贝,在沧源佤族自治县的万丈峭壁上,藏着3000多年历史的悬崖壁画,当地佤族人叫它“染典姆”,意思是“岩石上的画”。 20多米高的崖壁上,赭红色的小人图案特别生动,最神奇的是,这些颜色会随天气变——早上红、中午淡、晚上紫,风吹雨淋这么多年都没掉色,古代佤族人的智慧真让人佩服。 现在提到佤族,越来越多人想到的不是他们的肤色,而是他们守边千年的故事,还有那些独特的文化。 就像佤族唱的《阿佤人民唱新歌》里那样,各民族团结在一起,才能把日子过好。 之前还看到新疆塔吉克族守边的故事,他们也是一家几代人住在边境线上,跟佤族一样,都是在用自己的方式守护着国家,这样的故事,比网上那些地域攻击的言论有意义多了。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!