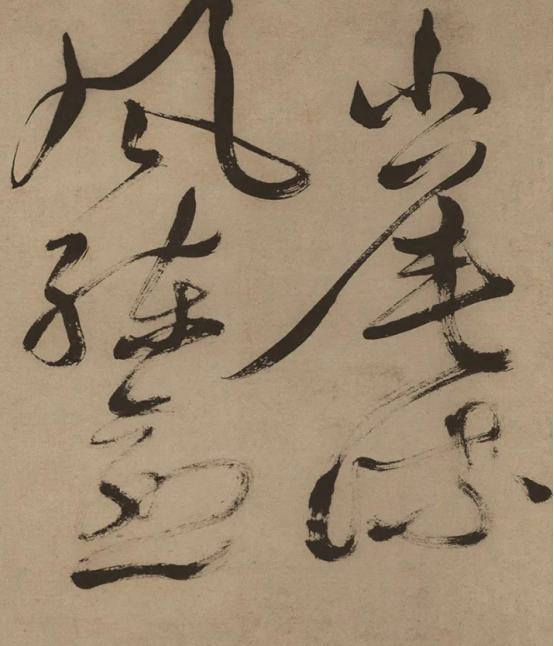

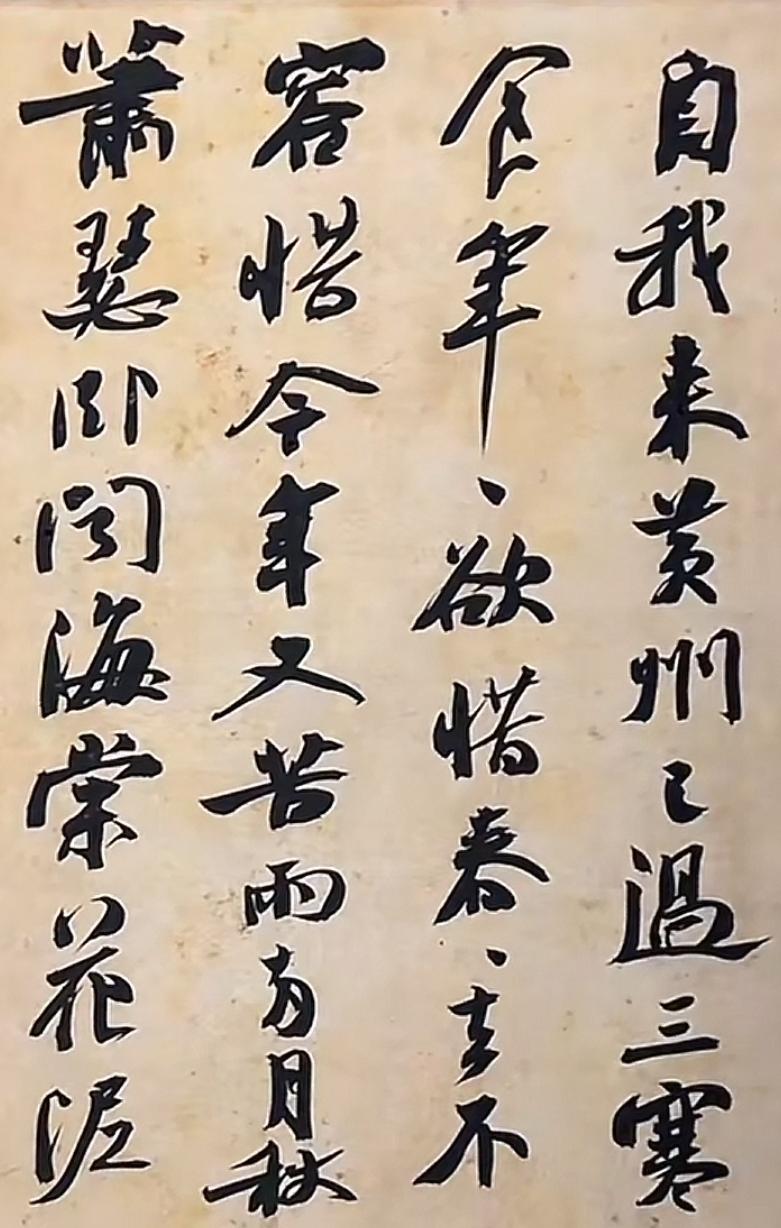

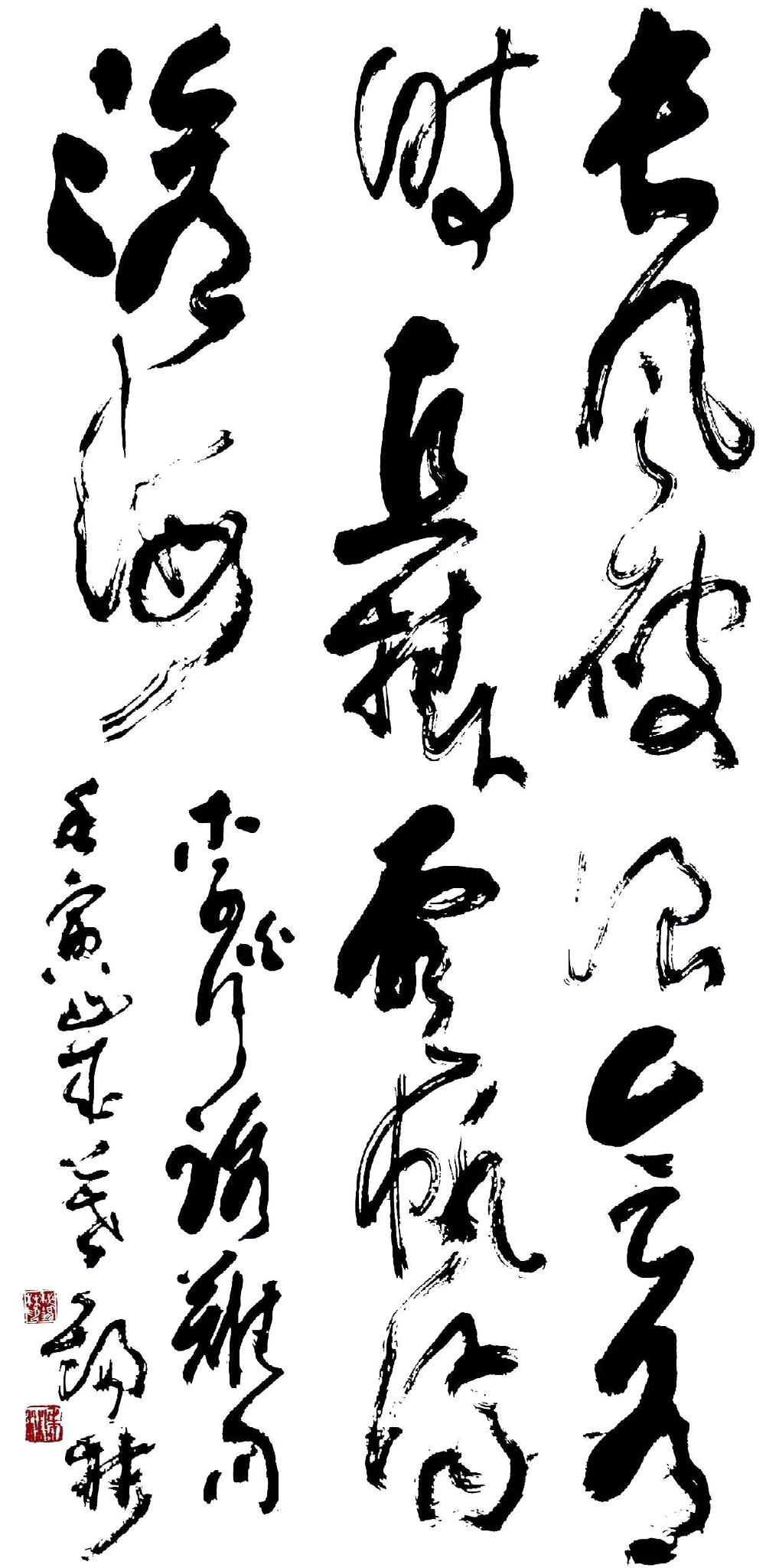

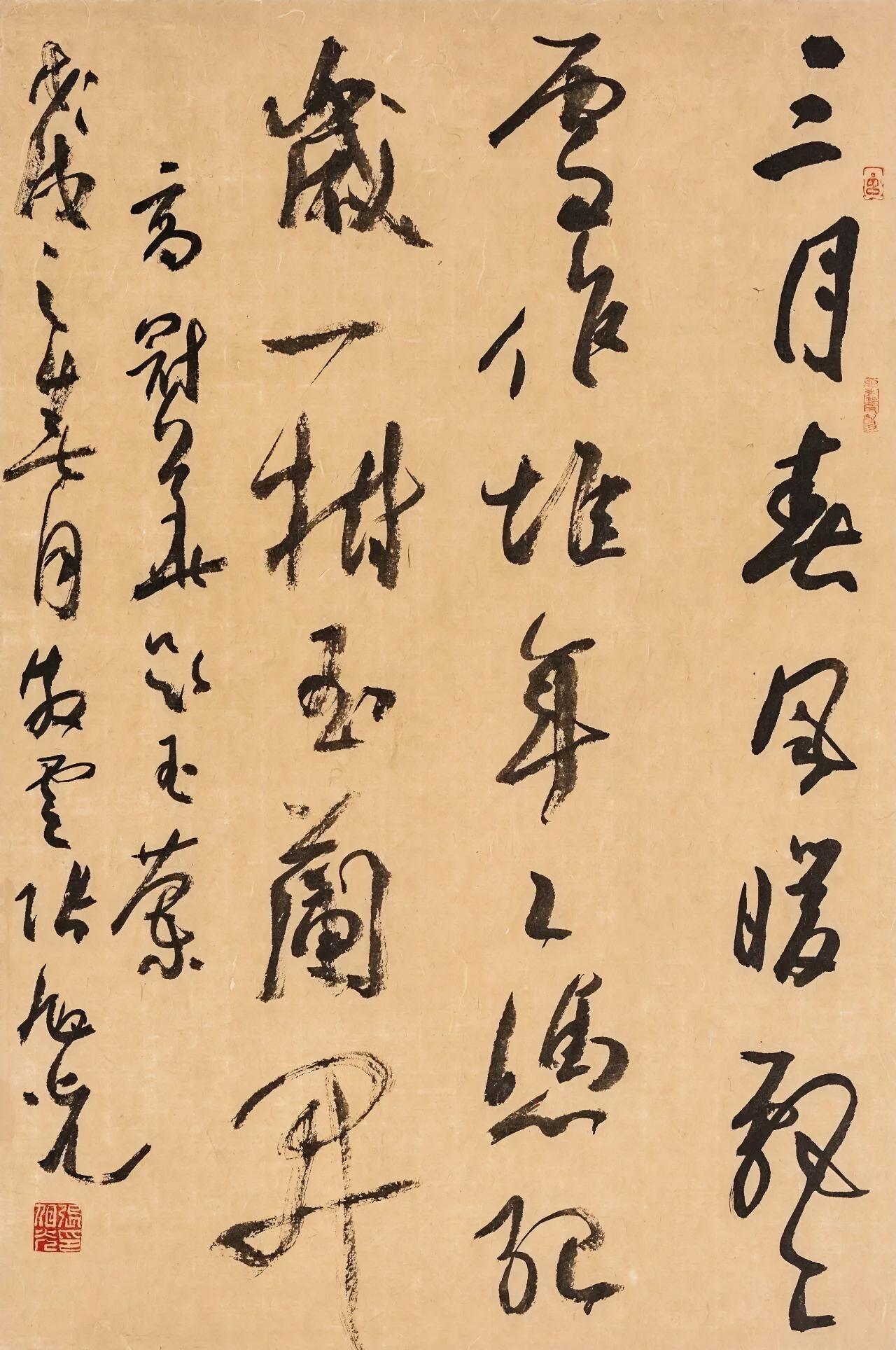

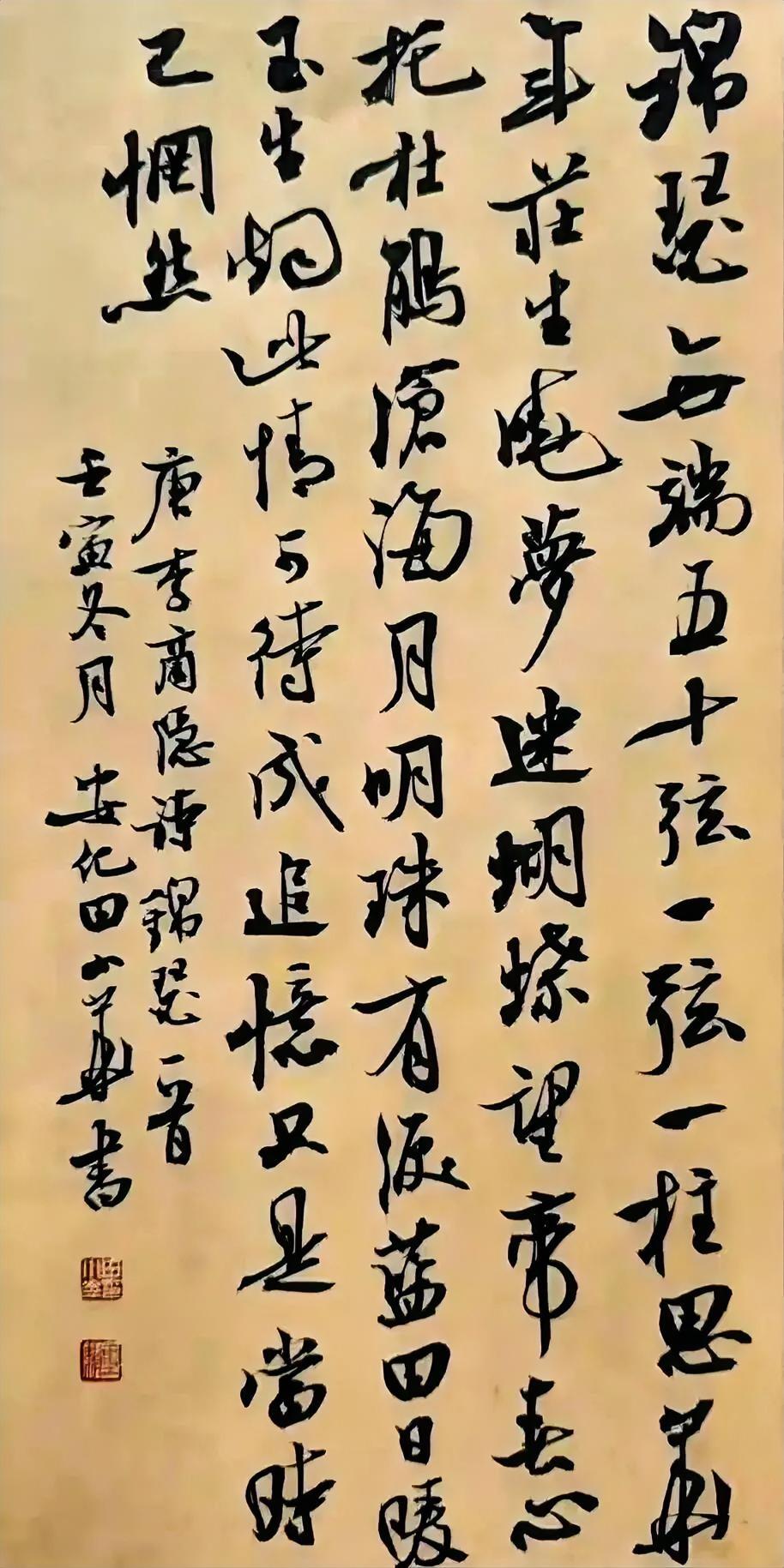

1962年,范曾拿着毕业作找郭沫若题字。郭沫若大为兴奋,在上面写了首48句长诗。不料学校却以投机为由,拒绝让它参展。 一张画能引发什么风波?24岁的范曾万万没想到,自己精心创作的毕业作品《文姬归汉图》,竟然因为郭沫若的一首48句题诗,被学校认定为”投机行为”而差点无法参展。这背后究竟发生了什么? 1938年,范曾生于江苏南通、十三代诗人文学世家,从小就显露出过人的艺术天赋。1942年,4岁入城北小学幼稚园。南通儿童智力比赛,诵《岳阳楼记》《木兰辞》,并自为短诗,得特等奖第一名。到了13岁,加入南通市美协。与袁运生、顾乐夫并称”南通三小画家”。 1955年,从南通考入天津市南开大学历史系,学号55089,住在学生6宿舍305室。两年后,范曾做了一个重要决定——转入中央美术学院。1957年,转入中央美术学院美术史系,半年后转入中国画系。在那里,他师从蒋兆和、李苦禅、李可染等大师,为日后的艺术道路打下了坚实基础。 1962年春天,面临毕业的范曾开始构思自己的毕业作品。他选择了蔡文姬这个历史人物作为创作题材。范曾创作此画,直接的原因是多次看到了郭老的历史剧《蔡文姬》,范曾回忆说,有一段时间是天天去看,感触甚深,故而萌发创作的冲动。 为了这幅《文姬归汉图》,范曾下了不少功夫。范曾为画此作,翻阅了大量的历史资料,考证了匈奴人的礼仪服饰、汉代使臣的车马节杖,创作通宵达旦,数易其稿,呕心沥血,成此佳构。这幅工笔重彩画作规模不小,97厘米180厘米,画面共绘32个人物、12匹骏马、2头骆驼、12面旌旗,描绘的是左贤王与文姬告别的场面。 画作完成后,范曾想到了一个”妙招”。作品画出来之后,范曾便从前人的经验里悟出一个道理:“好的作品须得名人题跋”,为此他想到大文学家郭沫若。于是,他四处打听到郭沫若的住址,每天腋下夹着画卷在门外守候。 功夫不负有心人,范曾终于等到了机会。郭一看画不错,挥笔就是一首四十八句五言诗。郭老《题范曾;》为五言古风,48句,240字。这首诗从”汉家失统驭,四海繁兵马”开篇,以蔡文姬的口吻细致描绘了她在匈奴的生活和归汉时的复杂情感,诗情画意相得益彰。 范曾满怀欣喜地把带有郭沫若题诗的作品拿回学校,却没想到遭遇了意外的阻力。这种求名心切,不惜走终南捷径的格调,却也让范曾当时的指导老师张兆和、系主任叶浅予极为不满,认为他心术不正,意在借郭的名头逼压校方,是”靠名人光芒愚弄观众,虚抬自己的投机行为”。 校方的反应让范曾始料未及。学校认为这种求名人题字的做法有投机之嫌,不符合学院的教育理念。经过激烈争论,校方勉强同意展出作品,但提出了苛刻条件:必须把郭沫若的题字部分遮盖起来,只能展示画作本身。 这个事件成了范曾人生的一个转折点。1962年毕业,被分配到中国历史博物馆工作,随沈从文编绘中国历代服饰资料,并且临摹多件绘画作品。在历史博物馆,他接触到大量古代艺术珍品,临摹了《货郎图》《捣练图》等传世名作,这段经历为他后来的艺术发展奠定了重要基础。 说起范曾的个人生活,也是颇为曲折。范曾前前后后一共娶了三任妻子,第一任妻子为林岫,第二任妻子为边宝华,第三任妻子为张桂云(范曾改其名为楠莉)。第一任妻子林岫是书法界的知名人士,两人因艺术结缘但最终分离。第二任妻子边宝华对他的事业全力支持,但范曾后来与朋友的妻子张桂云产生感情,这件事当时引起不小的风波。 经过多年打拼,范曾在艺术界确立了自己的地位。1984年调天津南开大学东方艺术系,任系主任,他还获聘联合国教科文组织”多元文化特别顾问”,成为中国第一位获此荣誉的人。范曾的作品在市场上价格不断攀升,他也成为当代中国最具市场价值的画家之一。 回头看那幅《文姬归汉图》和郭沫若的48句题诗,这个看似简单的求题事件,实际上反映了那个时代学术界对名利追求的复杂态度。一方面体现了年轻艺术家的雄心壮志,另一方面也暴露了功利主义的倾向。这件事虽然当时让范曾碰了壁,但也成为他人生的宝贵经验。 一幅画,一首诗,一场风波。你觉得当年的范曾是真的投机取巧,还是正常的艺术交流?学校的做法是过于严苛,还是有其道理?欢迎留言分享你的看法。