中国股市有三个大的毒瘤:

一是低质量IPO投机链。

IPO并上市,是符合条件的、相对优质的企业获得融资的重要渠道;同时,上市企业应该有一个相对稳定的发展路线图。IPO本质上是卖今天的成果、卖明天的发展。IPO过程不应该造假,过度化妆也不行。

但是,我国上市公司很多是地方政府部门推动着、呵护着上市的,其中一些公司对地方政府的“襁褓”有恃无恐,虚高作价、虚高定价情况严重。这就造成了存量股东透支IPO股东、大型机构投资者透支普通个人投资者、上市公司透支全社会资源的不良效果。如此IPO,给股市运行带来长期压力,不仅支持不了实体经济,而且损害实体经济。不能把IPO等同于支持实体经济。

2023年下半年以来,这一情况已在严肃纠正。主要措施是:IPO节奏放缓,上市标准适当提高,积极推进场内资产重组,依法严厉打击IPO过程中的违法犯罪活动。地方政府不再搞所谓的“IPO公司储备池”,一些IPO项目应声而退。

希望对IPO领域纠错的成果能够进一步巩固。

二是境外机构指挥棒。

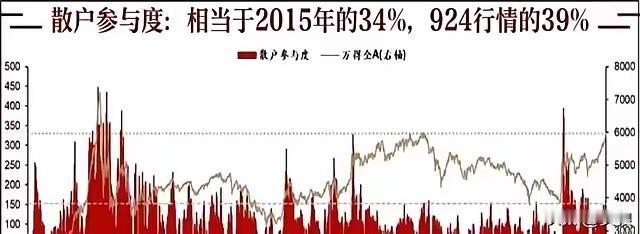

2019年以来,所谓“北向资金”被宣传为“聪明资金”“灯塔资金”,财经媒体天天、甚至时时吹嘘“北向资金”的导向作用,众多机构投资者跟着它的节奏买卖股票,甚至包括大牌公募基金、大牌券商。

2023年上半年,中国股市已有5000多家上市公司,市值85万亿元左右,而所谓的“北向资金”(在香港开户的、用来投资内地股票的账户资金)有2.4万亿左右,仅占沪深股市总市值3%。并且,这些资金根本不是一个铁板一块的、独立决策的行动主体,而是成千上万账户的集合。如果公布内地公募基金账户组、私募基金账户组的即时资金流入、流出情况,远比所谓“北向资金”更具有投资参考价值。

中国股市的涨跌,是由内地大型机构主导、中小投资者跟随形成的,而不是什么“北向资金”主导的。拿区区3%的、分散的账户组持有的资金比例,杠杆了A股全市场,令人发指!

为这个问题,我多次发出呼吁。消除这个毒瘤的过程,也是漫长的。终于在2024年5月13日,取消了所谓“北向资金”实时披露制度。

在机构们制造所谓“北向资金”这个海外杠杆、海外风向标之前,已制造了“富时中国A50”这个海外杠杆、海外风向标。这个问题值得持续加以重视。中国股市的风向标,应该是自己的大型投资机构、自己的代表性指数。

三是节日砸盘寒蝉效应。

每到重要节日、重要会议节点就“砸盘出货”,这是中国股市一大怪相。其运行机理是:机构们在重要节日、重要会议节点之前,通过各种方式宣传将会有“利好政策”(如果恰好颁布了利好政策,他们就说还将有更大力度的“利好政策”),然后组织资金推高股市,当重要节日、重要会议节点到来时,发动集中抛售,兑现收益;之后,连续渲染利好不及预期,制造市场恐慌,促使股市下跌至它们的心理价位,吃进筹码,再借机上演新一轮“节日砸盘秀”。

这个问题值得高度重视。第一,在关键时间点大量抛售股票,制造人为恐慌,为整体气氛添堵;第二,在关键时点大量抛售股票,冲击国家政策效应,损害政府与市场良性互动关系;第三,一些资本掌控者在重要节日或重大会议之前极力推高股价,倒逼政策让步,严重损害市场健康生态。

需要强调的是,人们并不是要求每逢重要节日、重要会议节点,股市必须上涨,而是要求解决“每逢重要节日、重要会议节点股市必跌”这一严重问题。

机构的一些人、监管部门一些人,为“节日砸盘”做了很多解释,一种说法是:投资者预期重要时间节点过了,维稳措施就撤了,所以抛售;另一种说法是:机构投资者没有多余的钱维稳,所以只能跟着趋势抛售。

这两种说法都是骗人的。中国股市只在“维稳”和“不维稳”之间运行吗?当然不是,市场是有自身规律的,而“节日砸盘”这个伪规律,是监管对机构逆市场行为放任的结果。用伪规律代替真规律,性质是很恶劣的。

机构投资者应该对国家重要节日、重要会议节点有敬畏之心,不应该毫无节制地蚕食国家的稳定、荣誉和秩序。在重要节日、重要会议节点,股市平滑渡过,并非不可以接受,但“必须跌”是不能接受的。

这并非投资者心情好不好的问题,而是关乎国家金融秩序的问题。三个老毒瘤,已经解决了两个,该解决第三个了。

评论列表