当年,黄霑追求林燕妮,林燕妮不屑地说:“我不与有家室的男人谈情说爱。” 黄霑马上回家与妻子离婚,不料多年后,黄霑后悔不已。

一、油麻地的月光

1967年的油麻地,空气里总飘着唱片行的旋律。阿May在“丽的呼声”当助理,那天跟着老板去歌唱比赛当后勤,刚把签到簿摆好,就看见个穿白衬衫的后生挤到台前,眼睛直勾勾盯着台上。

台上唱歌的是个小姑娘,梳着两条麻花辫,校服裙刚过膝盖,唱到《月亮代表我的心》时跑了个调,自己先红了脸,捏着麦克风杆抿嘴笑。台下那后生“噗嗤”笑出声,手里的笔在笔记本上戳得飞快,阿May凑过去瞅,见他写着:“华娃,13岁,眼睛像浸了水的黑葡萄。”

这后生就是黄霑,19岁,在电视台写文案,说话像打快板,噼啪响。比赛结束他堵在后台,拦住那叫华娃的小姑娘,手心里攥着张纸条,汗把字迹洇花了:“我叫黄霑,想……想请你去吃云吞面。”

华娃往后缩了缩,辫梢扫过书包带,细声细气地说:“我妈说,不能跟陌生哥哥走。”

黄霑挠挠头,从口袋里掏出颗大白兔奶糖,剥开糖纸递过去:“那这个给你,我不是坏人,我写歌的,以后给你写首最好听的。”

后来阿May总在唱片行碰见他们。黄霑骑着辆除了铃铛不响哪儿都响的自行车,后座载着华娃,车把上挂着袋鱼蛋,一路晃悠一路唱。华娃的麻花辫换成了马尾,校服裙换成了碎花裙,黄霑的白衬衫总掖得笔挺,见人就扬着下巴介绍:“这我媳妇,华娃。”

1970年他们结婚,在红磡租了间小公寓。阿May去送贺礼,见华娃系着围裙在厨房炖鸡汤,黄霑趴在客厅的稿纸上写歌词,时不时喊一嗓子:“老婆,‘爱’字用粤语怎么唱更顺?”华娃探出头,手里还拿着锅铲:“试试‘锡’啦,听着软和。”

那几年黄霑写歌红得发紫,家里的奖杯堆到墙角,华娃却总穿着洗得发白的布衫,接送孩子上下学,傍晚就在阳台收衣服,把黄霑的衬衫领口一个个熨平。有回阿May撞见黄霑喝醉了,抱着华娃的腰哭:“老婆,等我赚够钱,给你买带花园的房子,让你天天晒太阳。”华娃拍着他的背,声音轻轻的:“我不要花园,你少喝点酒就好。”

1974年,华娃怀了二胎,大着肚子给黄霑煮醒酒汤。黄霑刚写完《狮子山下》,拿着唱片冲进厨房,举到她眼前:“听听!这歌能火十年!”华娃笑着点头,舀了勺汤递到他嘴边:“小心烫。”

那时候油麻地的月光总很亮,透过公寓的窗户,把两人的影子投在墙上,像幅没画完的水墨画。阿May以为,这画会一直画下去。

二、烧起来的情书

1975年的广告片场,空气里飘着古龙水味。黄霑作为创意总监,正跟个穿红裙子的女人讨论脚本,那女人笑起来眼角有颗痣,说话时指尖夹着支细长的烟,是写专栏的林燕妮。

阿May去送文件,听见黄霑说:“林小姐的文笔,比香港的霓虹灯还亮。”林燕妮吐了个烟圈:“黄先生的歌词,才像烧不尽的野火。”

从那天起,黄霑的自行车后座空了。他开始天天泡在酒吧,跟林燕妮聊到半夜,回来时衬衫上沾着陌生的香水味。华娃照旧给他留门,端出温在锅里的粥,他却摆摆手:“没胃口。”

1976年夏天,华娃的肚子已经很大了,走路都要扶着墙。那天暴雨,她羊水破了,给黄霑打电话,听筒里传来嘈杂的音乐声,黄霑的声音含糊不清:“我在跟林小姐谈事,你先叫救护车。”

华娃挂了电话,自己扶着楼梯慢慢往下挪,雨水从楼道窗户灌进来,打湿了她的裙摆。邻居张太听见动静跑出来,骂骂咧咧地帮她拦车:“黄霑那混小子死哪儿去了!老婆要生了还在外头野!”

等黄霑第二天中午赶到医院,华娃已经生了,是个男孩。他提着个果篮站在病房门口,华娃没看他,只是盯着襁褓里的婴儿,声音平得像水:“我们分居吧。”

黄霑愣了,果篮“咚”地掉在地上:“华娃,我……”

“我累了。”华娃打断他,眼神里没了以前的光,“你心里的火,烧不着我了。”

分居的日子,黄霑更疯了。他给林燕妮写了一抽屉情书,字里行间全是滚烫的话,还把歌词谱成情歌,在电台点给她听。有回阿May去他办公室,看见垃圾桶里全是揉成团的纸,都是写给华娃的道歉信,没一封寄出去。

1978年华娃提出离婚,黄霑却拖着不签字。他总说“再等等”,却一边跟林燕妮出双入对,一边偷偷去学校看孩子,躲在树后,看着华娃牵着三个孩子的手过马路,背影瘦瘦的,却很稳。

直到1987年,华娃要带孩子移民,把离婚协议寄到他公司。那天黄霑在会议室开着会,突然捂着胸口蹲下去,手里紧紧攥着那份协议,指甲嵌进纸里。最后他签了字,笔锋抖得厉害,像要把纸戳穿。

阿May收拾他办公室时,在抽屉深处发现个铁盒,里面是华娃织了一半的毛衣,针脚歪歪扭扭的,还有颗没拆封的大白兔奶糖,糖纸已经泛黄。

三、金庸见证的空盒子

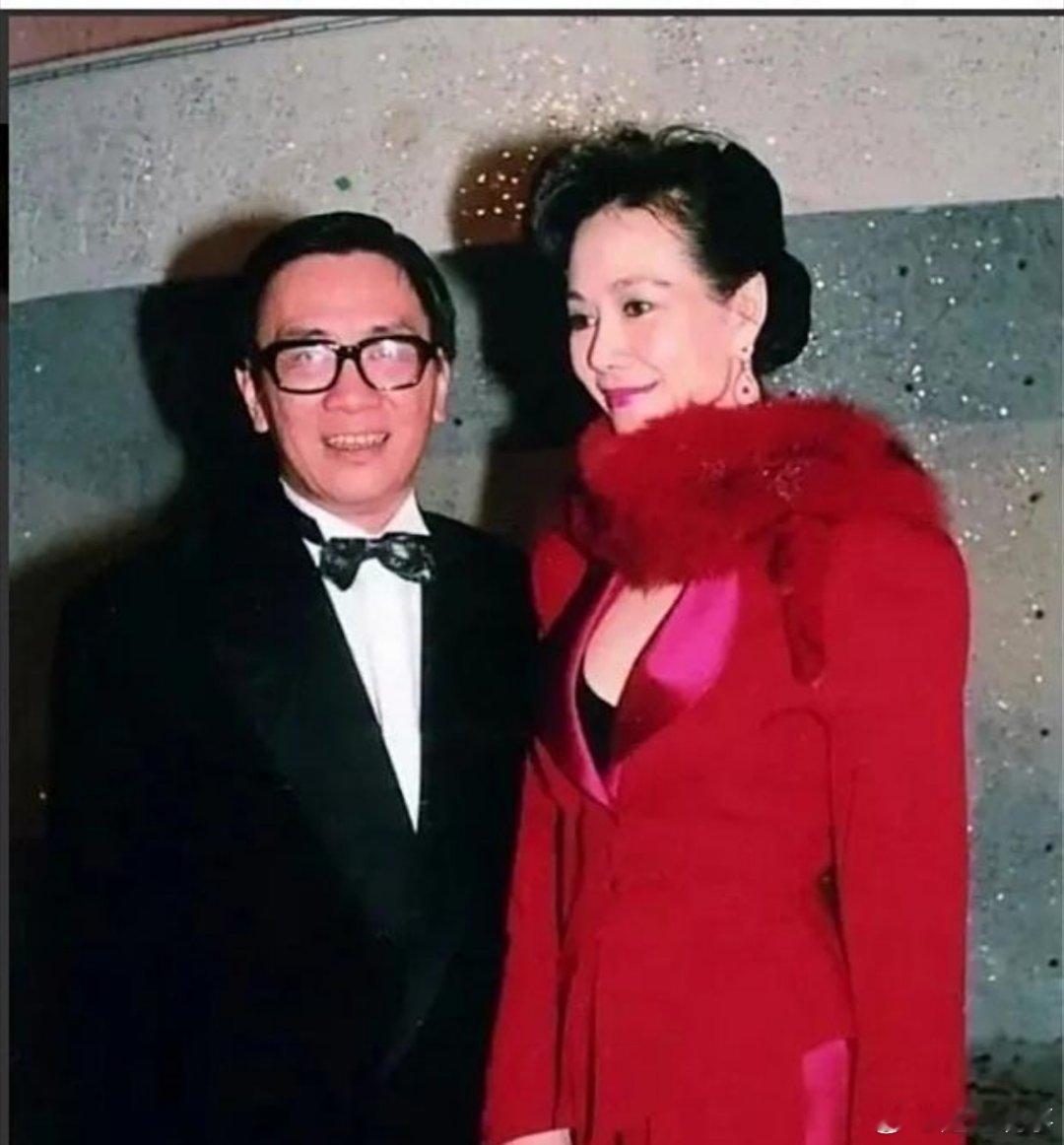

1989年的香港半岛酒店,水晶灯亮得晃眼。黄霑穿着定制西装,手里捧着个丝绒盒子,单膝跪在林燕妮面前,身后站着金庸先生,举着相机要拍照。

“燕妮,嫁给我。”黄霑的声音有点抖,盒子里是枚鸽子蛋大的钻戒,“我们在一起14年了,该有个家了。”

林燕妮笑了,眼角的痣更明显了:“霑哥,你这阵仗,像拍电影。”她接过盒子,却没戴戒指,转身对记者说:“谢谢大家,不过我还没想好。”

六小时后,林燕妮在专栏里写:“黄霑爱的不是我,是‘追求我’的那个自己。他像个孩子,得到糖就想扔。”

阿May在报摊看到这篇文章时,黄霑的公司刚宣布破产。他欠了一屁股债,天天被债主追着跑,头发熬得花白,见人就躲。林燕妮搬走那天,阿May在楼下碰见她,拖着个大行李箱,对黄霑的呼喊充耳不闻,高跟鞋敲着地面,决绝得像从未认识过。

“我们性格不合。”后来林燕妮接受采访,吸着烟说,“他写情诗时像团火,可真要过日子,火就烧得人疼。他连水电费都记不清交,总说‘华娃以前会弄’——你看,他心里哪有我?”

黄霑把自己关在酒窖里,喝得酩酊大醉。阿May去看他,见他抱着个吉他,弹着跑调的《月亮代表我的心》,眼泪混着酒液往下掉:“我到底做错了什么?华娃走了,燕妮也走了……”

地上散落着他写的歌词,有句被圈了又圈:“得不到的永远在骚动。”阿May叹了口气,想起华娃以前总说:“霑哥啊,心就那么大,装了这个,就容不下那个了。”

四、小店的酱油香

1993年的冬天,黄霑在医院挂吊瓶,酒精肝犯了。病房门被推开,个穿白大褂的护士走进来,递给他杯温水:“黄先生,该吃药了。”

是陈慧敏,比他小17岁,说话轻声细语,却带着股韧劲。她是黄霑朋友的侄女,听说他病了,主动来照顾。见他天天酗酒,陈慧敏没劝,只是每天带份热粥来,看着他喝完,再把空碗收走。

“你图我什么?”有回黄霑红着眼问她,“我没钱,名声也臭了,还一身病。”

陈慧敏正在给他擦手,动作很轻:“我爸说,你写《男儿当自强》时,眼里有光。”

1995年,他们结婚了,在民政局门口拍了张照。黄霑穿着件旧夹克,头发剪短了,陈慧敏站在他身边,笑得很稳。陈慧敏帮他列了张还债清单,每月还多少,记在小本子上,又把家里的酒全倒了,换成枸杞和菊花。

黄霑戒了烟酒,开始接些小活,写广告歌,给电台当嘉宾。陈慧敏陪他去债主家道歉,他低头时,她就站在旁边,手里攥着还款计划,不卑不亢地说:“我们会还清的。”

有天深夜,黄霑翻出个旧相册,里面有张华娃抱着孩子的照片,背景是红磡那间小公寓的阳台。陈慧敏给他披了件外套,没说话,只是轻轻关了灯。

“我这辈子,最对不起的是华娃。”后来黄霑在采访里说,眼圈红了,“年轻的时候总觉得,远方才有好风景,其实手里的灯才最暖。等明白过来,灯早就灭了。”

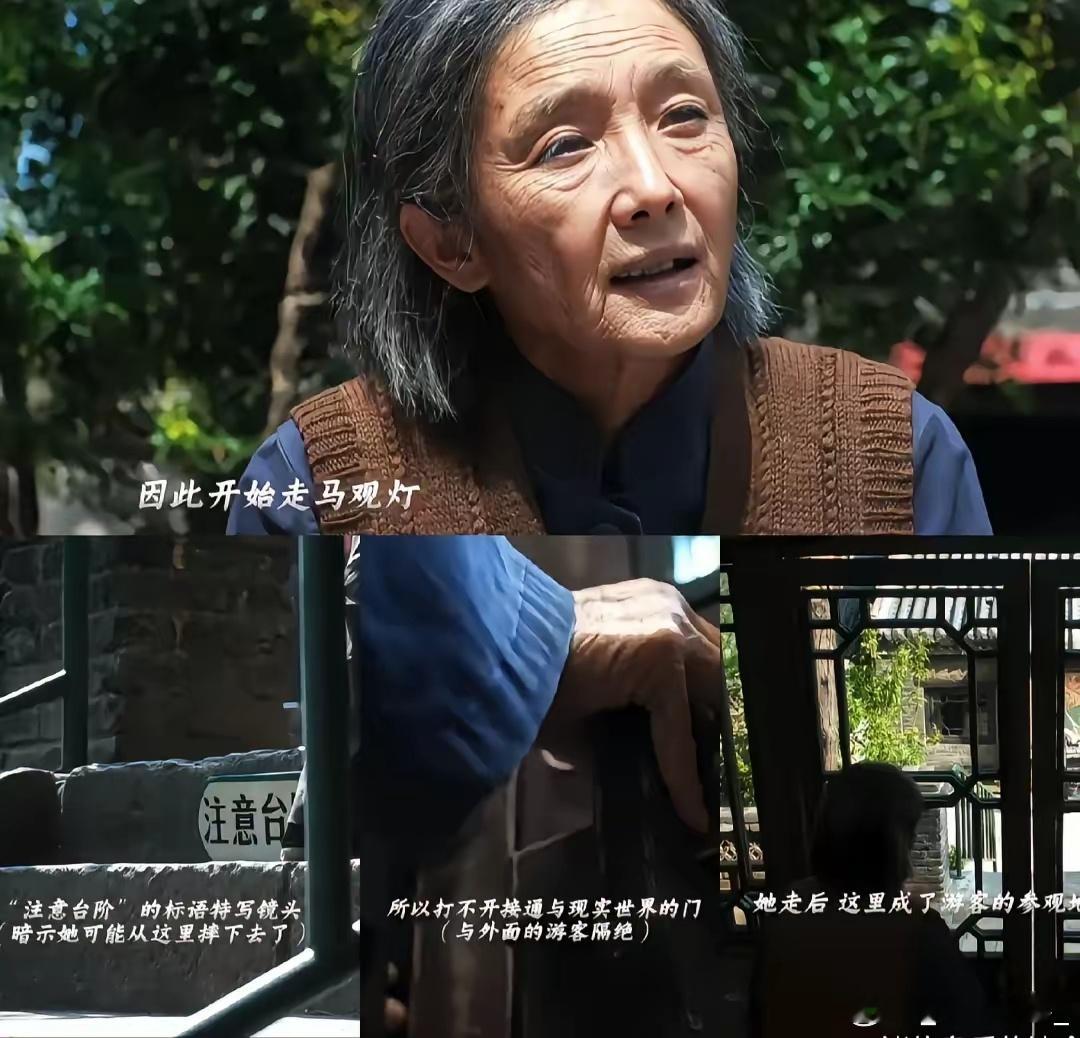

阿May后来去了加拿大,在温哥华的唐人街撞见家小店,卖云吞面和蚝油,老板娘系着蓝布围裙,正在给客人打包,侧脸看着眼熟。

“请问,您是华娃女士吗?”阿May试探着问。

老板娘抬头,笑了笑,眼角有了细纹,眼神却很平和:“是我。好久没人叫我这个名字了。”

店里飘着酱油香,墙上挂着三个年轻人的照片,都是华娃的儿子,个个长得高,笑得阳光。“孩子们都工作了,周末会来帮忙。”华娃擦着桌子,语气淡淡的。

阿May提起黄霑,说他这几年身体不好,总念叨以前的事。华娃手里的抹布顿了顿,随即继续擦桌子,声音轻得像风吹过:“都过去了。”

那天傍晚,阿May坐在小店靠窗的位置,看华娃给炉子添柴,火苗舔着锅底,映得她脸上暖暖的。窗外的夕阳落下来,把小店的影子拉得很长,像段安稳的日子,慢慢铺陈开去。

而香港那边,黄霑在陈慧敏的陪伴下,还清了最后一笔债。他写了首新歌,叫《珍惜》,歌词里有句:“走过万水千山,才懂平凡是真。”录音那天,他唱到哽咽,陈慧敏递给他张纸巾,他抬头笑了笑,眼里的光,比年轻时柔和了许多。

有些故事,开头轰轰烈烈,结尾却归于平淡。就像油麻地的月光,亮过,也暗过,最后都融进了寻常日子的烟火里。