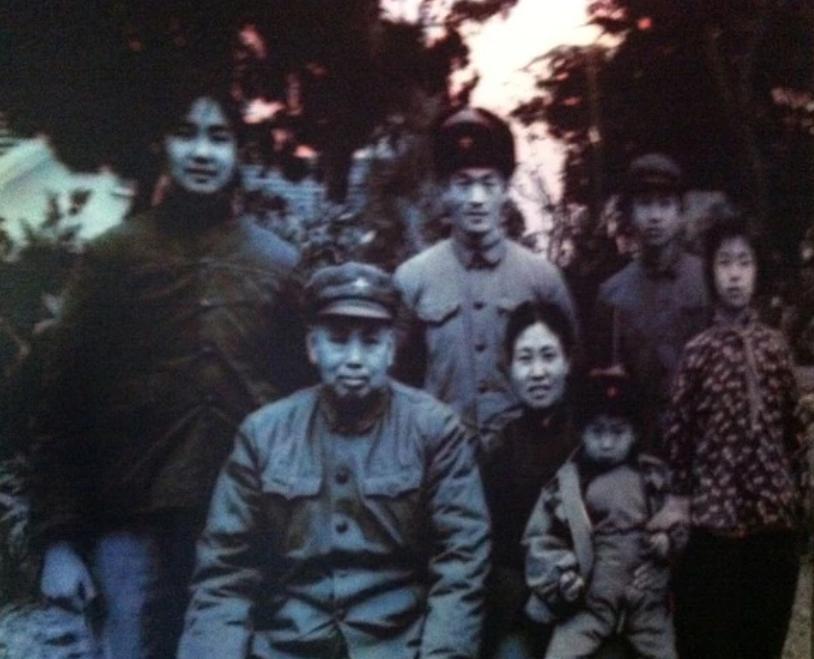

70年代丈母娘找许世友帮忙,许世友二话不说:调4台拖拉机到莱阳 1971年4月下旬,南京军区司令部的电话铃声此起彼伏,一封来自山东莱阳的家书却悄悄改变了许世友的日程。信是老丈母娘带来的,纸张发黄,文字朴实:家乡正掀起春耕,人手齐,机器缺,地再肥也白搭。老人家见到女婿,局促地比划着“轰隆隆”的姿势,她不识字,也没见过拖拉机,只能反复念叨“铁牛”“翻地快”。 许世友听完,沉默了几秒,把信折好放进衣袋,只留下半句:“莱阳要铁牛,那就给。”隔天早晨,他在办公桌前批下一行字:“调拨四台东方红804拖拉机,运至莱阳县农机站,限一周内到位。”这一纸命令,从南京经铁路直达胶东,穿越了一千多公里,也在不知不觉间把一个家庭的小小愿望与国家机械化大潮连在了一起。 其实,丈母娘眼中的这位“硬汉女婿”,一路走来并不顺遂。时间向前拨回到1931年,新集战斗后,他刚升任团长,被母亲拉回河南老家成亲。那是典型的包办婚姻,女方朱锡民志气不凡,却挡不住土匪的勒迫和族人的恐慌。一年后,匆匆散伙。兵荒马乱年代,婚姻总像行军,被迫改线,谁也顾不上儿女情长。 1934年长征路上,他与四川姑娘雷明珍结为革命伴侣。山高水长挡不住信仰,却能拉开彼此。1937年的清算运动,他被错关大牢,雷明珍递来一句“划清界线”的离婚声明。刀子一样的话刺进心口,他当场批示“坚决同意”,从此形同陌路。 1941年初春,胶东抗日根据地需要新的司令员,中央决定由许世友上任。临行前,毛泽东打趣:“到了山东,娶个胶东媳妇,回来得请客。”半是玩笑,却说中了后来与田明兰(田普)的姻缘。两人相识于战后庆功会,一颗嵌在臂骨的子弹成了定情物——简单,却有分量。1943年,他们在战火中补办婚礼,许世友兴致勃勃地舞了一套少林拳,那一夜胶东的月亮格外亮。 抗战胜利,解放战争,建国,再到1955年赴任南京军区,田普始终随行。胶东出身的她,心里装着山东那片黑土地,经常惦着家乡庄稼长势。两口子驻南京期间,山东旱涝交替,机械化却落后南方一截。对于许世友,这不是纸面数据,而是丈母娘三天两头来信里反复描述的“挣扎”。 国家进入“农业学大寨”高潮,拖拉机成了稀罕物。军区掌舵人要给地方调机具,说小如家务,说大却触碰到“走后门”“特殊化”的雷区。造反派盯了许世友多年,终于逮住把柄,鼓噪“许司令以权谋私”。风浪一起,矛头先指田普,批斗会几乎天天开。她躲在南京郊外的简易招待所里,只睡行军床,窗外一队队高音喇叭昼夜轰鸣。军区里有人劝:“司令,拖拉机的事能不能就此了?”许世友摆手:“拖拉机已到莱阳,田家那口子能多收多少粮,就不白忙。” 毛泽东收到情况汇报,很快作出批示:“不准斗许世友,再有人闹,中央派人处理。”一句话像闷雷,把风浪压了下去。批斗被叫停,田普从招待所回到军区大院,许世友依旧天天天不亮就练拳,只是拳头收得更紧。 莱阳农机站接到调拨令,四台红色铁牛开进田垄,引来半个县的乡亲围观。老丈母娘站在机车轰鸣声中,抹了把汗,用力喊了一句:“世友行!”声音粗哑,可听得见满足。谁也没空去回味这话背后的复杂情感,土地翻耕,春种不能等。 几年后,全国农机产量井喷,拖拉机不再稀罕。莱阳那四台老伙计依然在地头晃悠,漆色暗了,却见证着一家人与一位老司令之间的朴素牵挂,也映照出特殊年代里个人决断的分量和风险。 有人说,许世友动用军区资源,只为家事,甚至涉嫌特权。可在当年,上级对地方农业的定点帮扶并非禁区,部队也常支援民用机械。争议之处,在于调拨顺序和数量。许世友没做长篇解释,只留下一句:“机器先到庄稼地,批评慢慢听。”态度强硬,却有几分历史留给实干家的豪气。 晚年回忆此事,他并未自辩,只说:“军人出身,从来是战场优先。山东那次不是战场,却同样缺不得速度。”话锋冷硬,难掩真性情。丈母娘当年的那封信,如今已被田普珍藏,纸色泛灰,字迹仍清晰——那些震动过大时代的小小请求,最终被记录进普通人的粮仓,也被镌刻进一位开国将领的履历。