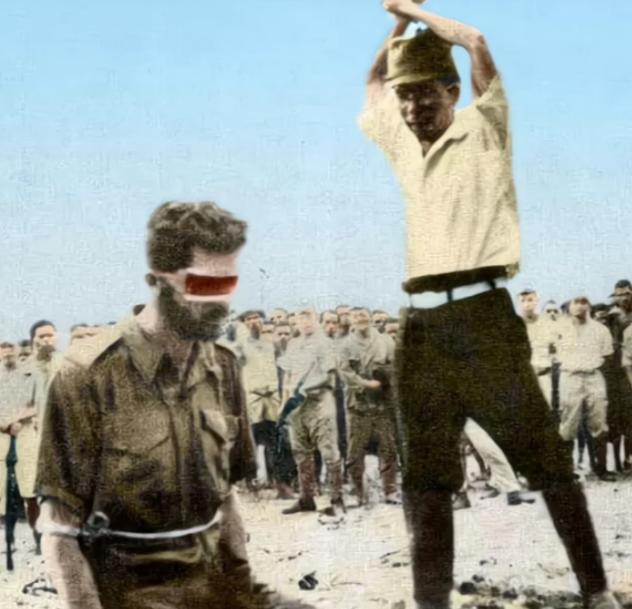

1943年,一个日本人砍下一个男人的的脑袋,没想到,因为这张照片,10万日本人全部被枪杀,这个男人是谁? 乔治·伦纳德,澳大利亚皇家空军的一名情报军士,1915年出生在墨尔本的一个普通家庭。从小他就对无线电着迷,家里堆满了拆开的收音机零件,桌上总摆着螺丝刀和电线。长大后,他考进墨尔本技术学院,学的是无线电通信,毕业后在一家电信公司干活,手艺好得让人佩服,修电路板快得像变戏法。1941年,太平洋战争爆发,澳大利亚被日军的威胁逼到墙角。乔治没多想,直接报名加入了皇家空军,凭着过硬的技术被分到情报部门。他在布里斯班的训练营苦练了半年,每天早上跑步跑得满身大汗,学会了破译密码、野外生存和伪装。1942年,他被调到盟军情报局的服务侦察处,专门搜集日军在太平洋的动向。那时候,他经常坐着小飞机低空飞过敌占区,记录无线电信号,笔记本上字迹工整,哪怕飞机晃得厉害也不乱。1943年初,他晋升为军士,主动请缨去新几内亚执行任务。那地方是日军和盟军争夺的要地,危险得要命,但他还是收拾好装备,登上军舰,奔赴前线。 新几内亚的热带雨林是个让人头皮发麻的地方,乔治和他的小队在那儿执行任务。他们得穿过泥泞的小路,背着沉甸甸的装备,汗水把军服都湿透了。1943年9月,他们不小心暴露了行踪,被当地土著发现了。这些土著跟殖民当局有矛盾,对外来者没好感。乔治试着沟通,但场面乱了套,他开枪自卫,伤了一个人,结果惹怒了土著。很快,他们被上百个拿着长矛和弓箭的土著围住,寡不敌众,只能放下武器,被五花大绑抓了起来。土著把他们交给了日军,乔治被押到艾塔佩附近的一个临时营地。那地方破破烂烂,铁丝网锈迹斑斑,空气里一股霉味。日军对他下了狠手,用皮鞭抽,逼他说出盟军的情报。乔治硬是一声不吭,背上全是血痕,脸也肿了,嘴唇干得裂开,但就是不开口。 1943年10月24日,日军决定公开处决乔治,地点就在艾塔佩的海滩上。他们把他捆得死死的,蒙上眼睛,押到沙地上。行刑的日本兵叫安野周夫,拿着把军刀,故意摆出高举刀的姿势,像是在炫耀什么。一个日军摄影师站在旁边,咔嚓一声拍下这残忍的一幕。刀落下去,乔治的生命就这么没了。这张照片本来是日军用来宣传的,结果不知怎么流到了盟军手里,传回了澳大利亚。照片一登上报纸,整个国家炸了锅。澳大利亚人本来就对日军恨得牙痒痒,1942年达尔文港被轰炸,安汶岛300多个战俘被屠杀,这些事早就让大家憋了一肚子火。这张照片就像火药桶的引线,彻底点燃了全国的怒火。报纸上全是愤怒的标题,街上的人群喊着要报仇,悲痛和愤怒混在一起,变成了滔天的复仇火焰。 照片的冲击力太大了,澳大利亚军队在新几内亚战役里像是打了鸡血。1943年底,盟军开始反攻,澳大利亚部队冲在前面。他们钻进热带雨林,跟日军打起了硬仗。丛林里到处是泥巴和藤蔓,战斗起来凶得不行,枪声和爆炸声没停过。澳大利亚士兵憋着股狠劲,埋伏、夜袭、狙击,样样来,日军被打得节节败退,逃进雨林深处。那里没吃的,毒蛇和疟疾到处都是,日军士兵饿得皮包骨头,很多人不是被打死,就是被环境折磨死。据统计,这场战役里日军死了快20万人,大部分都倒在澳大利亚军队的枪口下。士兵们心里都记着乔治的牺牲,战斗的时候像是把所有怒火都发泄了出来。 1945年8月,日本投降了,但澳大利亚人的气还没消。他们咬着牙要追究日军的责任,东京审判上,法庭里摆满了证据,乔治的照片被拿出来展示,旁听席上一片哗然。安野周夫和其他一大堆日军军官被判了死刑,绞刑架上的绳子吱吱响,算是给受害者一个交代。还有些军官被关进监狱,锁链哗啦作响。乔治的遗体没运回来,但他的名字被刻在堪培拉战争纪念馆的石碑上,旁边放着他的照片和军衔徽章。2015年,墨尔本建了个纪念公园,立了尊青铜雕像,雕的是乔治站得笔直的样子。每年清明,公园里全是人,地上铺满了白菊花。纪念馆里还有他没寄出去的一封家书,字迹已经发黄,但每个字都透着对家人的思念。 澳大利亚人对这段历史的记忆特别深。全国到处是纪念碑和博物馆,学校里也教这段历史,让孩子们知道战争有多残酷。乔治·伦纳德的故事不只是他一个人的牺牲,更是整个国家在战争中受的伤。照片带来的震撼,点燃了复仇的火焰,也让大家更珍惜和平。每年纪念日,民众会聚在纪念馆前,低头默哀,手里的鲜花轻轻放下。战争的伤疤虽然淡了,但没人会忘记那段血泪史。乔治的照片不只是证据,更是个提醒:和平不是天上掉下来的,得用鲜血和牺牲去换。