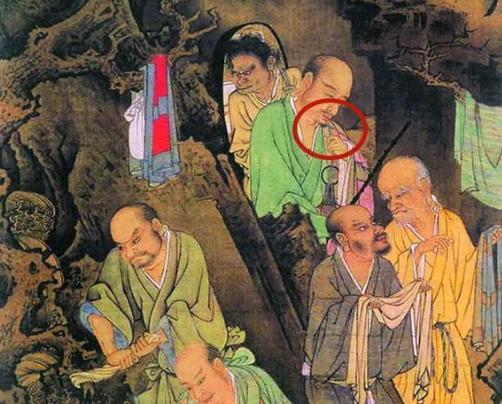

古代 “牙刷” 长什么样,人们是怎么刷牙的? 在现代人的日常生活里,刷牙是再平常不过的事儿,每天清晨,我们熟练地拿起牙刷,挤上牙膏,开启清新的一天。 可有没有想过,千百年前的古人,在没有现代牙刷的情况下,是如何守护他们的牙齿,保持口腔清洁的呢? 这背后的故事,充满了古人的智慧,也见证了社会生活的变迁。 早在商朝,甲骨文里就出现了 “齿”“龋” 等字,形象地描绘出牙齿与牙病,这表明当时人们已经关注到口腔健康问题。 到了春秋战国时期,《礼记》记载 “鸡初鸣,人皆盥漱”,说明清晨起床后洗漱已成为一种普遍的生活习惯。 不过,那时还没有牙刷,人们主要依靠漱口来清洁口腔,用什么漱口呢? 最初,盐水是常见选择,唐代孙思邈认为,每天早上用一小撮盐和温水漱口,能使牙齿牢固。 只是在古代,盐由政府垄断,资源稀缺,对普通百姓来说成本较高。 于是,茶水便成了更亲民的替代品。 大文豪苏轼就在《漱茶说》中记录:“每食已,辄以浓茶漱口,烦腻既出,而脾胃不知…… 两齿便漱濯,缘此渐坚密,蠹病自已。” 饭后用茶水漱口,既能清除牙缝中的食物残渣,又有清热解毒、化腐去淤之效,还能坚固牙齿。 除了漱口,古人还会 “揩齿”,即用手指代替牙刷,把粉末涂抹在牙上清洁牙齿。 南北朝时期的《类苑》记载了一种揩齿配方: 用皂角、生姜、青盐等制成的粉末,涂抹在牙齿上,据说有 “牢牙鱿鬓黑” 的功效。 在敦煌壁画中,就有描绘古人 “揩齿” 场景的画作,画中人左手拿瓶,右手伸入嘴里,生动展现了这一古老的口腔清洁方式。 大约在唐代,一种源自古印度的口腔清洁方式 ——“揩齿法” 传入中国。 传说当年释迦牟尼在菩提树下布教时,因弟子们口气严重,便劝说大家注意口腔清洁,并教他们用树枝制作刷牙工具。 意思是将杨柳枝的一头咬软,蘸上由升麻等材料制成的药粉用来刷牙,刷完后牙齿会变得香洁。 齿木不仅限于杨树枝和柳树枝,桃树枝、槐树枝甚至葛藤等均可选用。 这种 “晨嚼齿木” 的方式,随着佛教的传播逐渐在中国流行开来,成为当时人们清洁口腔的新选择。 而且,唐代官员为了在面见皇帝时保持口气清新,还会口含水果,如丁香果、糖炒栗子、橘子、橙子,甚至花椒、茴香等。 考古学家在清理唐代灰坑时,还发现了最早的骨柄牙刷,在辽代墓葬中也出土了两把骨质牙刷柄,原本用的马尾或猪鬃毛虽已不见,但牙刷柄的形态与现代牙刷已极为相似,这表明植毛牙刷在当时已经出现,只是尚未普及。 真正意义上与现代牙刷极为相似的 “刷牙子”,出现在宋代。 宋人周守中的《养生类撰》中有 “盖刷牙子皆是马尾为之” 的记载,那时的牙刷以骨、角、竹、木等为材料,在头部钻毛孔两行,上植马尾毛。 不过,由于马匹在宋代较为珍稀,马尾毛成本高昂,所以市面上普及的牙刷大多采用猪毛制作。 与此同时,宋代还出现了 “牙粉行”,专门出售中药配制的牙粉。 苏轼和沈括都曾自己配制牙粉,苏轼将松脂和茯苓晒干捣末,筛出细粉装袋,制成 “苏氏牙粉”;沈括则把苦参晒干捣末制作牙粉。 刷牙时,苏东坡是先用牙粉漱口,吐出后再刷牙;沈括则是在马尾巴牙刷上蘸上清水,洒上牙粉后刷牙,沈括的方式更接近现代人的刷牙方法。 到了明清时期,刷牙和揩齿在小说及历史文献中频繁出现。明代牙刷的造型更加丰富,从馆藏的明代牙刷来看,其在形态上比现代牙刷更为多样、大胆。 清代,虽然牙刷在一定程度上仍是达官贵胄的专属,但也逐渐在民间更为常见。 在《红楼梦》里,就有晴雯用小牙刷剔毛,以及贾宝玉早上用青盐擦牙的情节描写。 此时的宫廷牙刷,在制作工艺上更为讲究,如柄身弧形上翘,尾部宽大成直角,除尾梢孔外,柄身还有斜孔,疑似用于插牙签。 现存的宫廷牙刷,从刷孔数量和装饰制作规格上,体现出皇家用品的森严规制。 从最初的漱口、揩齿,到唐代的齿木,再到宋代 “刷牙子” 的出现与普及,以及明清时期的传承发展,古代牙刷的演变历程,反映了古人对口腔健康的重视和不断探索。 他们在有限的条件下,发挥智慧,创造出各种口腔清洁工具和方法,为我们今天的口腔护理习惯奠定了基础,也让我们看到了人类文明在生活细节中的传承与进步。