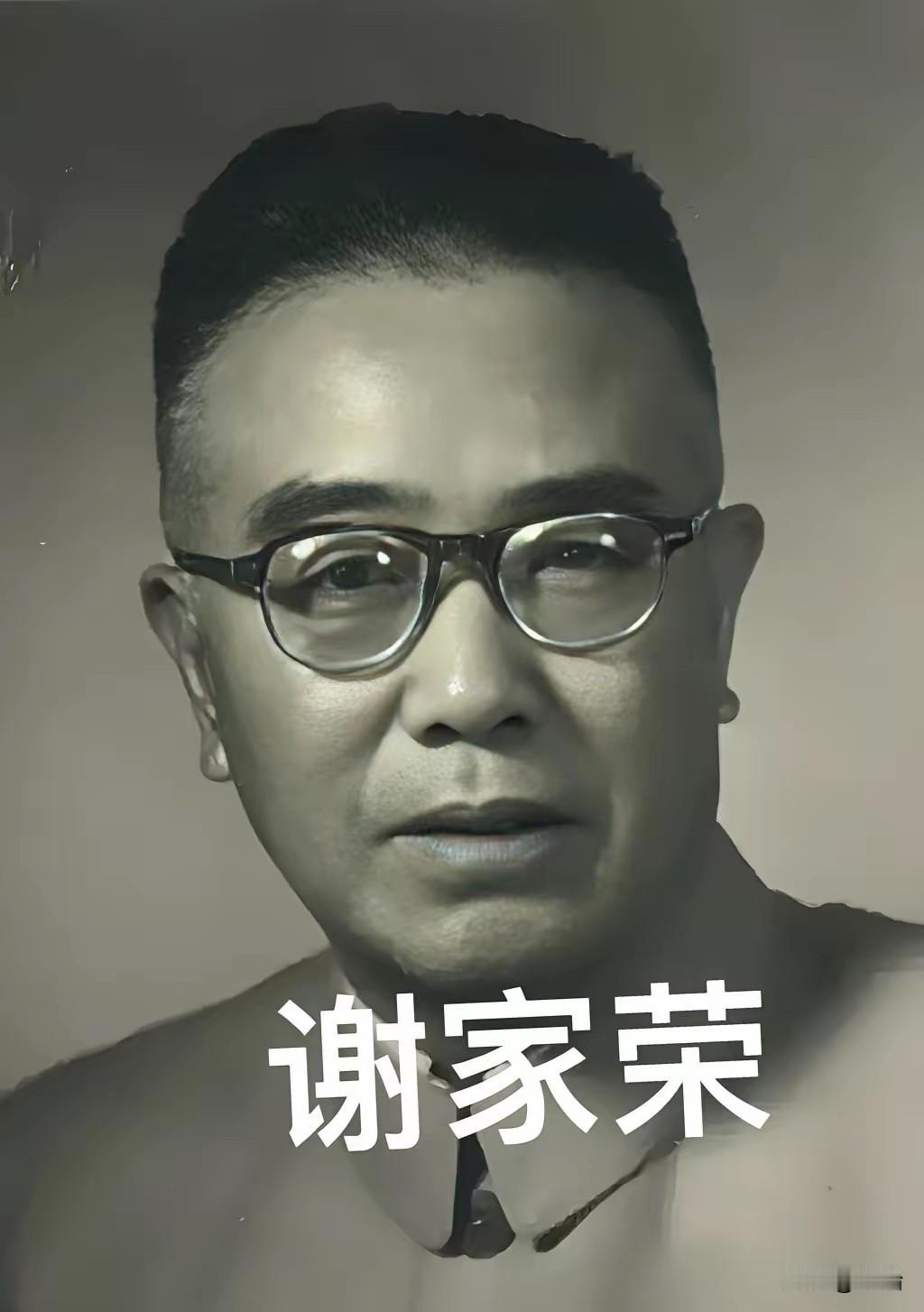

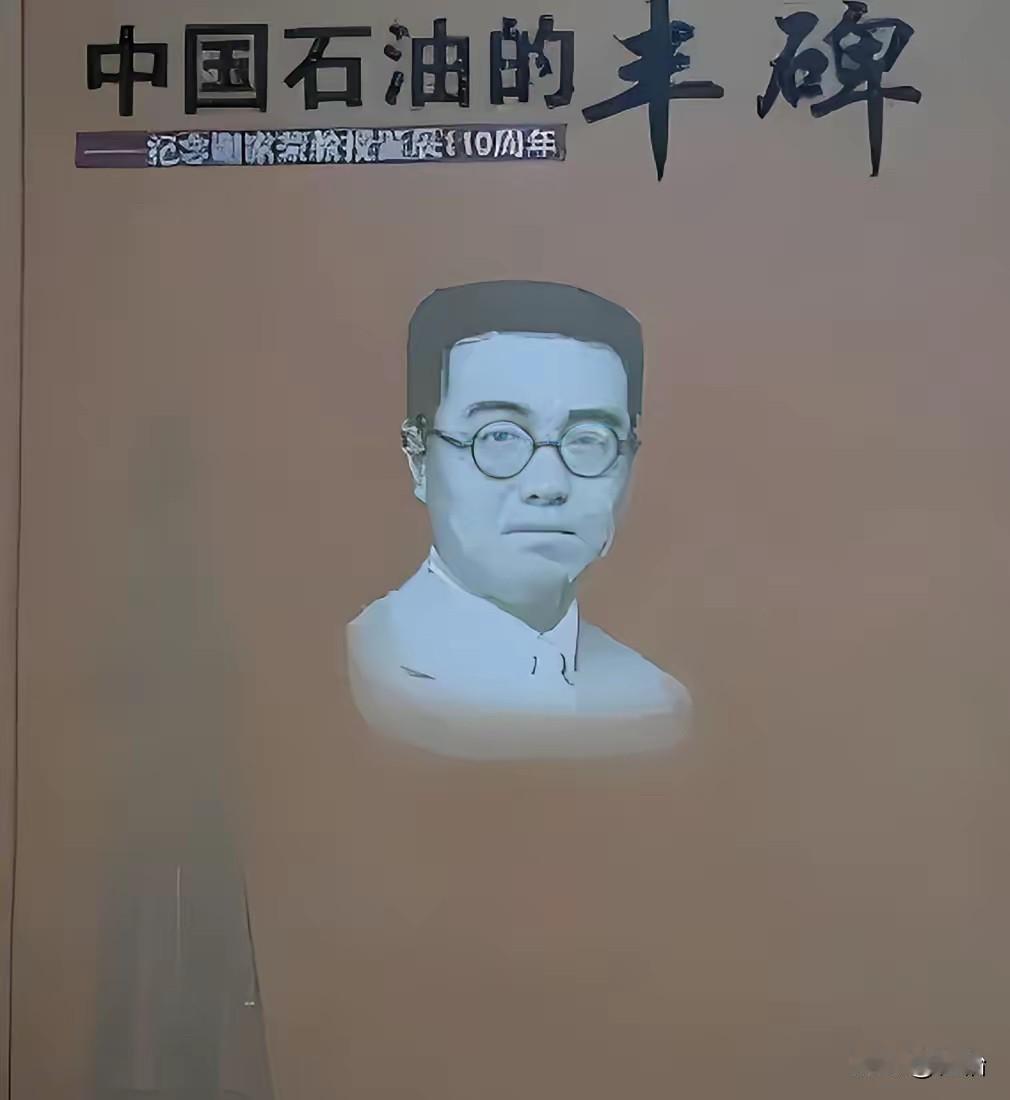

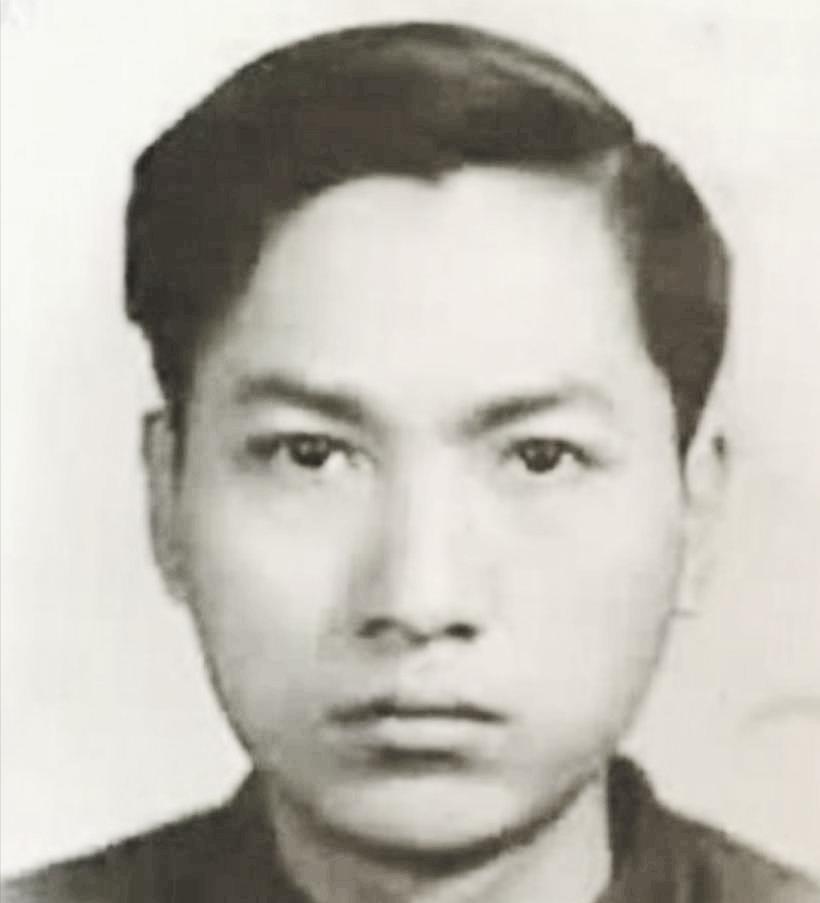

1966年,大庆油田发现者谢家荣吞下一整瓶安眠药,在家中自戕。第二天,妻子吴镜侬在他身边发现了一张字条,上面短短十个字令人泪目。 你可能没听过谢家荣这个名字,但你一定该知道,中国第一个油田——玉门油田的勘探报告,出自他手;大庆油田的早期地质预测,他是核心研究者之一。 谢家荣的人生,几乎和中国现代地质学的起步绑在一起。1913年,16岁的他背着行囊远赴英国,在伦敦大学专攻地质学。那时的中国,别说找油田,连像样的地质调查机构都没有,洋人断言"中国贫油论",说这片土地压根儿产不出工业急需的石油。他在课堂上听到这话,攥着笔的手都在抖,毕业时放弃了英国研究院的挽留,揣着一箱子岩石标本就回了国。 1938年,抗日战争正酣,沿海港口被封锁,石油成了卡在国人脖子上的枷锁。谢家荣带着团队钻进祁连山,在戈壁滩上啃干馍、喝雪水,用马驮着勘探设备走了三个月。 别人劝他:"这鬼地方能有油?白费力气。"他指着地形图上的褶皱带说:"这里的地层结构和美国得克萨斯油田相似,肯定有油。"次年,玉门油田的第一口井喷出原油,消息传到重庆,蒋介石都亲自给他发了嘉奖令——这口井,让中国军队有了自产的燃油,撑过了最艰难的相持阶段。 新中国成立后,他又扎进东北的松辽平原。那会儿大庆还只是个不起眼的小村子,零下三十度的天,他趴在雪地里看岩芯样本,手指冻得发紫也舍不得搓一搓。团队里的年轻人问他:"谢老,您凭啥断定这儿有大油田? "他翻开自己画了二十多年的地质图,指着一条不起眼的断层线:"从渤海湾到松辽盆地,这条沉降带藏着石油生成的所有条件,以前没技术挖,不代表没有。"后来大庆油田的开发,恰恰印证了他的判断。 可谁也没想到,这样一位把一生都埋在泥土和岩石里的人,会以那样惨烈的方式离开。1966年,动荡开始波及科研机构,他珍藏的地质标本被砸,心血写成的论文被烧,甚至有人指着他的鼻子骂"洋奴""伪科学家"。 他试着辩解,说自己的研究是为了国家找油,可声音很快被淹没。那些天,他常常坐在书桌前发呆,手里摩挲着那块从玉门油田带回来的原油结晶——那是他一辈子的骄傲,最后却成了刺向他的利刃。 妻子吴镜侬后来回忆,他去世前一晚,还在灯下修改大庆油田的后续勘探方案,嘴里反复念叨:"还有三块构造带没查完,不能停啊。"那张留下的字条,写的是"油在,国在,我心安矣"。十个字,道尽了一个地质学家对国家的全部牵挂——他不怕吃苦,不怕寂寞,怕的是自己的研究中断,怕国家再回到缺油的日子。 如今玉门油田的抽油机还在运转,大庆油田的纪念馆里挂着他的照片,可知道谢家荣名字的人越来越少了。我们总说石油是工业的血液,却很少想起,是谁在荒漠戈壁里一锤一锤敲开了地层,是谁在质疑声中坚持"中国有油"的信念。他那代知识分子,带着"科学救国"的理想而来,在战乱中护着标本,在贫瘠中搞着研究,最后却可能在时代的浪潮里无声沉没。 但历史不该这么健忘。那些刻在地质图上的线条,那些从地下喷涌的原油,都是他没说出口的墓志铭。一个国家的崛起,从来不是凭空而来,总得有人埋头苦干,总得有人负重前行。谢家荣就是这样的人,他把生命融进了脚下的土地,让后来者能踩着他的肩膀,看得更远,走得更稳。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。