学者易中天感叹:令人感到啼笑皆非的是,“样板戏”的出现本身就证明了“旗手”等人无法使文艺完全彻底政治化,不可否认,“样板戏”的产生和发展具有明显的政治因素,当年之所以搞“京剧革命”,是因为京剧被视为“封建阶级,资产阶级和现代修正主义文艺”的“最顽固的堡垒”。 但他以为,根本原因还在于,古典戏曲在观念形态上与文革时期的理论体系有着某种“先天的和谐”,如戏曲表演的“程式化”与文艺创作的“模式化”(当时的“理论体系”大念“多浪头”、“多回合”、“多波澜”的“三字经”),戏曲人物的“脸谱化”与艺术人物的“概念化”,戏曲唱腔、台词的“板眼”化与文艺语言的“公式”化。简言之,古典戏曲本身就颇有“一元化”味儿,带有一定的“样板”性。 所谓样板戏的语言,在那个特殊年代被捧上了前所未有的高度。提起它,人们常常用这样一些词儿来形容:光辉的、壮丽的、个性化的、战斗的、精湛的。然而,时过境迁,如今回头再看,大家却发现它身上带着不少毛病:过于强调政治内容,模糊了性别特征,表达方式显得僵硬死板,不同人物、不同戏里说的话听起来常常一个味儿,缺少变化。这篇文章就想试着理一理样板戏语言到底有哪些特别的地方。 英雄话语,说白了就是为了把那些“高大全”的英雄形象立起来而特意使用的语言。它最明显的特点就是充满了豪言壮语,那些话听起来气壮山河,但细细一品,总让人觉得英雄好像不食人间烟火,离普通人很远。比如《智取威虎山》里杨子荣那段著名的唱:“刀丛剑树也要闯,排除万难下山岗。山高不能把路挡,抗严寒化冰雪我胸有朝阳。” 又比如《海港》中,方海珍在抢运任务面前唱道:“同志们争先挑重担,抖擞精神磨双拳。心雄志壮浑身胆,千包万袋炼铁肩。保证质量齐备战,完成任务,抢在雷雨前。” 还有《沙家浜》里,郭建光在芦苇荡坚持斗争时唱:“毛主席党中央指引方向,鼓舞着我们奋战在水乡。要沉着冷静,坚持在芦荡,主动灵活,以弱胜强。河湖港汊好战场,大江南北有天然粮仓。漫道是密雾浓云锁芦荡,遮不住红太阳万丈光芒。” 类似这样充满英雄气概、斗志昂扬的语句,在样板戏里几乎到处都是,成了标配。 这种英雄话语的形成,跟当时极力推崇的“三突出”原则脱不开干系。这个原则要求在所有人物中突出正面人物;在正面人物中突出英雄人物;在英雄人物中突出主要英雄人物。光靠演员的外形塑造(比如高大威猛、目光炯炯、表情愤怒坚定)还不够,语言也必须跟上。当时的编导对演员念台词有严格的要求:声音必须洪亮,节奏紧凑有力,每一个字都要像有千斤重,砸在地上能砸出坑来。要是达不到这种效果,就会被批评为“缺乏浓烈的革命激情”。 看看《龙江颂》里的江水英是怎么说话的。在当时,有人称赞她“每一句话,都表现出无产阶级战士的伟大胸怀,洋溢着革命的激情”。举的例子是她在抢险时唱的:“纵然有千难万险来阻挡,为革命挺身闯,心如铁,志如钢。” 评论说这是“带有强烈感情色彩的豪言壮语,字字是铁,句句是钢”。还有她在剧中表达理想时唱的:“埋葬帝修反,人类得解放,让革命的红旗插遍四方,插遍四方,插遍四方,高高飘扬!” 当时的评论认为这“表现出无产阶级先锋战士为解放全人类,红旗插遍五洲四海的崇高理想。‘插遍四方’这一句的三次重复,更有力地显示出革命战士对这种美好理想的坚定信念”。 其他样板戏里的主要女性角色,如《白毛女》的喜儿、《红灯记》的李铁梅、《红色娘子军》的吴清华、《沙家浜》的阿庆嫂、《海港》的方海珍、《杜鹃山》的柯湘等等,她们的语言也都经历了同样的过程。她们的情绪表达、思想活动,基本都被限定在阶级斗争、对敌仇恨、革命理想、集体主义这些框架之内。她们口中极少出现关于个人情感、家庭琐事或女性特有体验的言语。即便是表达愤怒或悲伤,也往往是基于仇恨,而非个人际遇或女性视角的感受。 这种现象的根源,在于样板戏遵循的是“政治至上”的创作原则。在这种原则下,艺术性要让位于政治宣传的需要。女性的自然性别特征、情感表达方式被视为次要的,甚至是有可能“干扰”主要政治主题的,因此必须淡化或改造,使其符合高度一致的革命英雄形象标准。当《红色娘子军》和《白毛女》经过反复修改最终被确立为样板时,吴清华和喜儿这两个角色,除了生理性别这个外壳,其内在的语言、情感、行为模式几乎看不到鲜明的女性特质。 她们作为女性个体的困惑、挣扎、独特的生命体验,都被更为宏大的“阶级意识”和“革命意识”所覆盖。妇女解放道路上的复杂性和个体困境,被简单地置换为阶级解放的必然胜利图景。无论是第一批还是后续推出的样板剧目,所有作品中的主要女性角色,她们的语言都被彻底地政治化、阶级化、革命化了,性别差异在语言层面被有意地模糊和取消了。

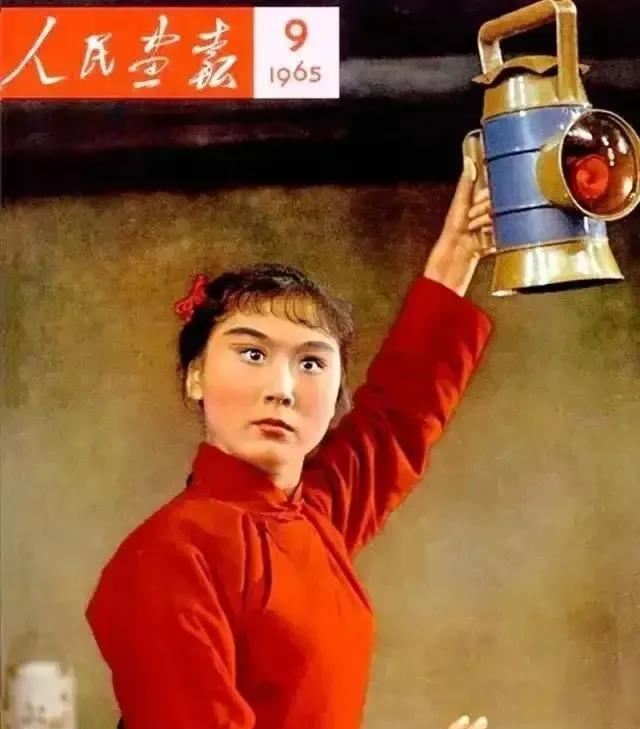

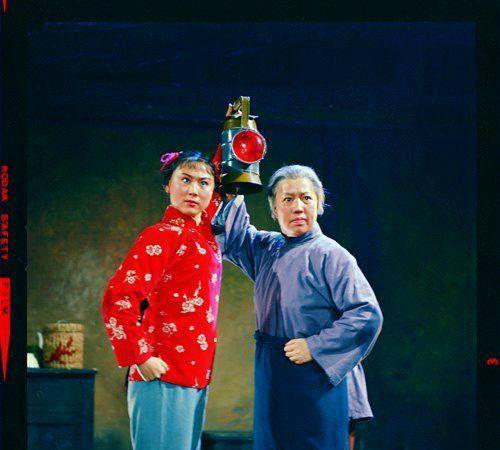

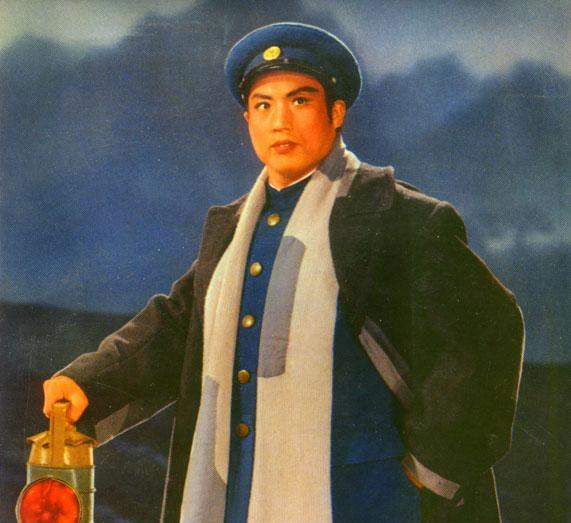

评论列表